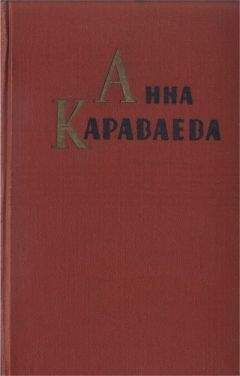

Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"

Описание и краткое содержание "Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице" читать бесплатно онлайн.

Произведения, вошедшие в книгу, представляют старейшую писательницу Анну Александровну Караваеву как исследователя, влюбленного в историю родной страны. В повести «На горе Маковце» показаны события начала XVII века, так называемого Смутного времени, — оборона Троице-Сергиева монастыря от польско-литовских интервентов; повесть «Золотой клюв» — о зарождении в XVIII веке на Алтае Колывано-Воскресенских заводов, о бунте заводских рабочих, закончившемся кровавой расправой царского правительства над восставшими.

После князей имеретинских дом переходил во владение генералам, статским советникам и их вдовам, потомственным почетным гражданам и их вдовам и потомкам. Охотный ряд уже обратился в самое бойкое место Москвы. Людям и лошадям было тесно. Около неказистого деревянного забора, против лавок и лабазов, стали привязывать лошадей. Так на много лет застряла у забора этого рыночная коновязь. Дом стоял внутри двора, грязноватый, неуклюжий дом, сдаваемый жильцам «средней руки». Только наблюдательный человек мог заметить кое-где уже стершиеся каменные завитки наличников вокруг окон, когда домом еще в какой-то мере интересовались князья имеретинские. В конце XIX века дом перешел к царскосельскому купцу Баракову, последнему его владельцу. Купец Бараков снабжал столичный рынок великолепными копчеными сигами, колбасами и окороками. Колбасный коммерсант, конечно, не купил бы такого захудалого дома, не будь в этом доме подвалов, которые почти в нетронутом виде сохранились со времен голицынского хлебосольства и были очень хороши для знаменитых бараковских окороков. Бараковская фамилия владела домом с конца восьмидесятых годов XIX века до 1917 года.

В последний раз я видела руины дома под мощным скелетом второго гиганта этой улицы, дома комиссий СТО и Совнаркома. Сквозистая, вся пронизанная светом, неугомонно взвизгивающая блоками башня транспортера гордо вознеслась к небу, выше жаворонков, которые когда-то летали над голицынскими садами. Сквозь янтарно-желтые ребра лесов уже краснели стены многоэтажного дома, широкие и гулкие. Дом-руина стоял внизу, крошечный, грязный, с выеденной шахтой метро сердцевиной. Среди остро пахнущих смолой штабелей, как морошка, розоватых, свежих досок, желтой стружки и темно-рыжих клеток кирпича эти старые, грязные, облупившиеся стены напоминали сгнившую под дождями и ветрами ореховую скорлупу, которая от малейшего прикосновения ноги разлетится прахом. Дом умер. Новые поколения справедливо не нашли в его когда-то по внешности пышной, но по сути хилой и бесславной судьбе ничего, что было бы хоть каплей одной полезно этой молодой улице, расправляющей исполинские свои плечи.

Усладительница и разбойница

Почти одновременно исчезло и то, что оставалось еще от пестрого, как шали купеческой свахи, разбойничье-шумного охотнорядского царства. Трудно сказать, кто кого пережил на этой улице. Ливень уносит за собой обломки, сухие ветки, палые листья, — может ли такой лист сказать другому, уже попавшему в поток: «Я пережил тебя», когда несущаяся за этой волна неизбежно унесет и его самого?

Улицу эту снесли дружным строительным потоком, одним духом, как гнилой мостик.

Когда в свое время снесли Параскеву-Пятницу, один московский старожил, по-своему оценивая это событие, сказал:

— Ну, Параскеву убрали, это еще возможно, да и место тут для моленья всегда было плохо приспособлено. Но зато вот Охотный ряд никак не уберешь.

— А вдруг сгорит?

— Ничего, вновь отстроится, — ответил он с непоколебимой верой. — Охотный ряд помереть не может. Скорей вся Москва пропадет, чем Охотного ряда не будет.

Он даже похвастался имевшимися у него про запас поговорками, изречениями «мудрого народного опыта» насчет долговечности Охотного ряда.

«В Москве сорок сороков да один Охотный ряд».

«Охотный ряд — кишки говорят, язык песни поет, брюхо радуется».

«Без ряду Охотного куска не съешь плотного».

«Охотнорядцы — молодцы: что купцы, то и мальцы».

«Без Охотного ряда хлебу губа не рада».

«Хочешь проку за сговора, начни у Тестова, кончи у Егорова» (известные трактиры в Охотном ряду).

«Жизнедеятельный дух» этих поговорок, так умилявший этого любителя старомосковских преданий, оценен был слушателями как самое неприкрашенное выражение утробной радости, к изъявлению которой «народная мудрость» совсем не причастна: в «благополучные» времена их, вероятнее всего, сложили лихие остроумцы и завсегдатаи охотнорядских трактиров, лавок и лабазов, а то постарались и сами охотнорядцы-хозяева и молодцы-зазывалы с тароватым языком и тяжелыми, как гири, кулаками.

Да, были тогда для тебя, улица, веселые дни!

После пожара 1812 года Москва, разоренная, обуглившаяся, начала понемногу отстраиваться. Сыну французского эмигранта Эдуарду Бове, лучшему столичному архитектору, поручено было обратить Москву в красивый город, Бове принялся прежде всего за центр города. Он обломал Петровку, как кривой сук, вывел ее к им же построенному Малому театру, а на месте разобранной улицы разбил площадь. (На ней впоследствии вместо сгоревшего в 1853 году театра был воздвигнут новый театр с коринфскими колоннами и аполлоновой колесницей, построенный в 1856 году придворным архитектором Кавосом).

Бове мечтал о большой площади, окруженной величественными зданиями. Этот француз, выросший и воспитавшийся в русских пансионах, смелый и удачливый мастер, хотел перенести в Москву опыт западной классики или, проще сказать, — отстроить Москву по образцу «младшей столицы», геометрически расчерченной Северной Пальмиры. Бове властной рукой сломал на Петровке домики, садики, заборы, снес церковь Анастасии на самой середине Охотного ряда, и, включи он ряд этот в свою планировку, не миновать бы «съестному торгу» судьбы Петровки. Но Бове Охотным рядом заниматься не стал. Может быть, знаменитый мастер, чтобы не ссориться с москвичами, не захотел трогать этой маленькой грязной улицы, пропахшей живностью, этого разверстого на виду у всех городского чрева. Да и в Москве, отставной столице, нравы были проще петербургских. Дворянства здесь было значительно меньше, чем в Петербурге. Там оно придворное или около того, добиваясь императорского благоволения, чинов и славы, жило блистательнее, но и беспокойнее. В московской жизни насчет событий было поскуднее, зато можно было больше жить для себя, в замкнутом кругу родных, друзей, приживалок, шутов и чудаков, не очень гоняясь за модой, оберегая милые сердцу повадки и обычаи старины. И первейшая из них — русское богатырское обжорство, неразборчивое хлебосольство для «званых и незваных».

Купечество и финансовые тузы в этом обычае, оставшемся еще от боярских времен, даже перещеголяли дворянство. Подобно некоторым русским родовитым боярам, купцы отдавали богу душу, злоупотребивши кулебяками, заливными или бесподобными московскими блинами. Москва крепостническая, сановная, купеческая отдавалась чревоугодию истово, торжественно, так же, как отстаивала обедни в церквах своих «домашних» святых. Остроумия, изобретательности, добросовестности, затраченных на эту «невинную радость», хватило бы с избытком на другие дела. Но откуда быть делам, например, у родовитого дворянина, обеспеченного тысячами и сотнями «душ», не приверженного к политике, искусствам, наукам, в очень скромной доле богомольного, домоседа и хлебосола, который, кряхтя и зевая, вывозит дочек?.. Сановная служба в те времена на Руси тоже не была особенно обременительной. Купечество, финансисты вырастали в большую силу, но и здесь пока что никакой спешки не замечалось. Время, когда некоторые русские купцы и промышленники обратились в очень своеобразных покровителей бунтарей, мечтая их руками хватать каштаны из огня, — время это было еще далеко.

Начало дня в охотнорядских дворах и лавках можно было обозначать одним словом: подвоз. Зимой еще затемно появлялись на улице возы, грузные, укрытые, пушистые от инея. В синей дымке тумана их уже ждали расторопные хозяйские «молодцы». Они зорко всматривались в очертания воза, в спину коня — откормлен или тощ — и мужицкие заиндевелые шапки и тулупы, деревенское обличье, почти не изменившееся со времени закона об Юрьевом дне. Молодец клал руку на овчинное мужицкое плечо — и с этой минуты собственник воза чувствовал себя как бы на большой дороге. Редкий не пасовал перед столичными молодцами, перед их разговором, бойким и колючим, как иглы мороза. Мужик поворачивал оглобли, куда ему было приказано. Старожилы московские знают немало историй о том, как на крестьянских возах наживались охотнорядские капиталы. Охотнорядский купец Козьма Лобачев, не гнушаясь, встречал возы самолично, сговаривался о цене и поворачивал возы к своему дому. Ворота ласково скрипели. Потом закрывались на замок, и тут-то хозяин вдруг объявлял новую цену, дешевую, от которой у мужика шапка поднималась на голове. Их возмущенной брани и проклятий Козьма Лобачев слушать не любил: проверив крепость замков и засовов, он уходил по своим делам. Мужики, запертые, вдосталь намерзшиеся, изголодавшиеся, наконец уступали. Так раскрывался один из секретов, почему у Козьмы Лобачева цены сходнее, чем у других.

«Где бок греет, там и ум разумеет», — торговая Москва это хорошо знала. Трактиры Тестова и Егорова были не только храмами чревоугодия — их «деловая» слава была не меньше.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"

Книги похожие на "Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Анна Караваева - Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице"

Отзывы читателей о книге "Собрание сочинений том 1. Золотой клюв. На горе Маковце. Повесть о пропавшей улице", комментарии и мнения людей о произведении.