Ирма Кудрова - Путь комет. Разоблаченная морока

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Путь комет. Разоблаченная морока"

Описание и краткое содержание "Путь комет. Разоблаченная морока" читать бесплатно онлайн.

«Путь комет — поэтов путь» — сказано в известном цветаевском стихотворении. К этой строке и восходит название книги. Это документальное повествование о жизни поэта, опирающееся на достоверные факты. Часть третья — «Разоблаченная морока» — рассказывает о возвращении Цветаевой на родину и о трагических событиях, приведших к ее безвременной кончине.

Книга расширена за счет материалов, ставших известными уже после выхода первого издания книги (2002) в связи с открытием для исследователей архива Марины Цветаевой в РГАЛИ.

Во всяком случае, достоверным фактом можно считать то обстоятельство, что теперь уже в литературных кругах Москвы возвращение Марины Цветаевой вышло из тени и воспринималось как заметное событие.

В конце года она энергично принялась за составление своего поэтического сборника. Некий человек из Гослитиздата уверил ее, что выпуск такого сборника возможен. Она слабо верит в это, даже и совсем не верит. Но все же принимается за дело с присущим ей рвением. Ведь, кроме желания дать читателю себя-поэта, играла немалую роль и надежда на гонорар — они тогда были весьма солидными. Под этот гонорар она еще прошлой осенью одалживала деньги на квартиру, то есть какое-то время все же верила в реальность предприятия! И она доводит-таки дело до конца, представив уже в 1940 году в редакцию издательства машинописный экземпляр книги, включив в нее избранные стихи из сборников «Ремесло» и «После России». Она расположила стихи в хронологическом порядке, как это было в большинстве ее прежних поэтических сборников. Но — с важнейшим отступлением! Открывался сборник стихотворением «Писала я на аспидной доске…», посвященным «С. Э.», то есть мужу. В обновленной редакции стихотворение звучало так:

Писала я на аспидной доске,

И на листочках вееров поблёклых,

И на речном и на морском песке,

Коньками по́ льду и кольцом на стеклах, —

И на стволах, которым сотни зим,

И, наконец, — чтоб было всем известно! —

Что ты любим! любим! любим! — любим! —

Расписывалась — радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел

В века́х со мной! под пальцами моими!

И как потом, склонивши лоб на стол,

Крест-на́крест перечеркивала — имя…

Но ты, в руке продажного писца

Зажатое! Ты, что мне сердце жалишь!

Непроданное мной! внутри кольца!

Ты — уцелеешь на скрижалях.

Да, вот так — именно теперь, когда злая беда сомкнула свои волны над головой дорогого человека. Любила, люблю и буду любить, что бы ни происходило в этом мире. Прежде это стихотворение, написанное еще 5-го мая 1920 года, она никогда не публиковала. Поступок чисто цветаевский, — его питают бесстрашие и благородство.

Сборник был беспощадно зарублен в недрах издательства. Палачом-рецензентом оказался критик Корнелий Зелинский, один из знакомцев Цветаевой по Голицыну. Текст его шестистраничного омерзительного отзыва ныне известен. Там есть всё: сведения об авторе, который жил в окружении врагов советской власти и печатался в белоэмигрантских изданиях, обвинение в формализме, пустоте, бессодержательности стихов, тезис о коренной чуждости советской поэзии. И прочее в том же духе. Кажется, более всего задело Цветаеву обвинение в формализме; в записи на отзыве она назвала это обвинение «просто бессовестным». И добавила, подчеркнув: «Это я говорю — из будущего. М.Ц.» (Зелинский был плодовит, печатался много, но в историю литературы войдет именно и только этим — бессовестным отзывом на стихи великой Цветаевой. Справедливость судьбы.)

В начале декабря 1940 года она закончила перевод стихотворения Шарля Бодлера «Плаванье». Эта работа стала для нее наслаждением. Широкое дыхание, гордость и счастье творца — будто сама она создала этот текст, близкий ей всем своим пафосом… «Спасибо», — записывает она в тетради по окончании работы. Не себе «спасибо», конечно. Но тут же в рабочей тетради — жалоба: «Пока я буду переводить других, — кто будет писать мое? Меня?..» И через пару страниц: «Когда меня спрашивают: Почему вы не пишете стихи? Как Вы можете не писать? — я задыхаюсь — от негодования. — Какие стихи? Я всю жизнь писала от избытка чувств. Сейчас у меня избыток каких чувств? Обиды. Горечи. — Одиночества. Страха. В какую тетрадь — писать такие стихи?? <…> Как я сейчас могу, когда мои… Если бы я этой книгой могла спасти тех… <…> Слава? Она мне не нужна. Деньги? Пойдут кредиторам. А главное, что все это случилось со мной — веселой, живой, любящей (все и всякого), доверчивой (даже сейчас…) За что? И — к чему? Ни умнее, ни лучше я от этого не стала, только писать перестала — и быть перестала. Разве я — живу? Разве это я — живу?»

Писать перестала — и быть перестала…

Отложи на время книгу, читатель. Наступает 1941-й год.

5За полмесяца до начала войны судьба подарила Цветаевой встречу с Анной Андреевной Ахматовой.

Они увиделись на Большой Ордынке, 17, в квартире писателя Виктора Ардова, знакомого Цветаевой по Голицыну, и его жены актрисы Нины Ольшевской. Супруги давно дружили с Ахматовой, часто останавливавшейся у них во время своих наездов в Москву. Цветаева пришла по приглашению Ардова и провела на Ордынке — по одним сведениям, два-три часа, по другим — все шесть. Разговаривали Ахматова и Цветаева наедине, сначала в столовой (она же гостиная), а затем в крошечной комнатке, отведенной здесь Анне Андреевне, — там можно было поставить всего один стул.

В этот день они увиделись впервые, хотя еще с 10-х годов знали друг о друге. Марина посылала в Петроград с оказией свои стихи, посвященные Анне Андреевне, а в тяжком 1921-м, когда до Москвы дошло известие о расстреле Гумилева, — письма и подарки. В ответ Ахматова прислала тогда свой сборник «Белая стая» и короткую записочку.

Молодая Цветаева, мы помним, была горячей поклонницей ахматовской поэзии. В 1916 году она посвятила своей современнице (Ахматова старше Марины на три года) цикл стихотворений. Позже еще дописала цикл.

Летом 1940 года вышел в свет, после многолетнего перерыва, сборник Ахматовой «Из шести книг». В дневнике Георгия Эфрона отмечено, что очередь в книжный магазин, где была объявлена продажа книги, занимали с четырех часов утра. Книгу они, тем не менее, достали. И перечитывая теперь некогда столь любимые строфы, Цветаева неожиданно испытывает разочарование. Запись в ее тетради: «Вчера прочла, перечла — почти всю книгу Ахматовой и — старо, слабо. Часто (плохая и верная примета) совсем слабые концы, сходящие (и сводящие) на нет…» И дальше: «Но что она делала с 1917 по 1940 г.? Внутри себя. Эта книга и есть непоправимо-белая страница… Жаль».

Всего год назад вернувшейся на родину Цветаевой не приходит в голову авторская несвобода в составлении собственной книги. В вышедшем ахматовском сборнике не были представлены — и не могли быть представлены! — ни ее «Реквием», ни другие прекрасные ее трагические стихи 1939–1940 годов. Теперь, в маленькой комнатке Ардовых, Ахматова читает Марине Ивановне отрывки из «Поэмы без героя». Отзыв Цветаевой нам известен в передаче самой Анны Андреевны: «Она довольно язвительно сказала: “Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41 году писать об Арлекинах, Коломбинах и Пьеро…”» Опять Цветаевой не хватило догадки, что ее собеседница, даже при встрече на квартире у своих давних друзей, не доверяла стенам и не решилась прочесть что-то другое. Анна Андреевна отчетливо почувствовала холодок. Недоразумение, естественно, не способствовало сближению. А между тем за год до этой встречи было создано первое и последнее ахматовское стихотворение, целиком обращенное к Цветаевой: «Невидимка, двойник, пересмешник…» В нем явственно звучало чувство сестринского сострадания — и соединенности в общей страшной беде, бросившей в застенок их самых близких людей. Обе знали, конечно, об арестах — сына и мужа Ахматовой, дочери и мужа Цветаевой.

В тот же вечер, вернувшись к себе на Покровский бульвар, Марина Ивановна позвонила к Ардовым и предложила встретиться еще раз, на следующий день. Выяснилось, однако, что Ахматова уже сговорилась на этот день о встрече со своим другом литературоведом Н. И. Харджиевым у него дома в Марьиной роще. Впрочем, если Цветаева тоже придет туда, ей будут рады.

Марина Ивановна нашла себе провожатого (им оказался переводчик Т. С. Гриц) и пришла в Марьину рощу, принеся с собой переписанную от руки за ночь «Поэму Воздуха». Ей наверняка хотелось показать, как далеко она ушла от своей молодой поэзии, которую все только и знали. Об этой второй встрече мы знаем немного больше, чем о первой, ибо в ней было больше участников (кроме хозяина, еще и Н. А. Ольшевская, Э. Г. Герштейн, Т. С. Гриц).

Марина Ивановна была на подъеме, говорила, со слов Харджиева, почти беспрерывно, часто вставала со стула и умудрялась легко и свободно ходить по восьмиметровой комнатенке. Говорила Цветаева о Бальмонте, о Хлебникове, о Питере Брейгеле и недавно вышедшей «Книге о художниках» Кареля ван Мандера, о киноактере Петере Лорре — и снова о Хлебникове… «Говорила она стремительно, и в монологе ее был полет. Слова не успевали за мыслями, она не заканчивала фразу и перескакивала на другую; думая, должно быть, что высказала уже все до, конца, она перебивала самое себя, торопилась, зачастую бросая только намек, рассчитывая, что ты и так, с полуслова, с полунамека все поймешь, что ты уже всецело в ее власти, подчинен ее логике и успеваешь, не можешь, не смеешь не успевать за ней в ее вихревом полете. Это поистине был вихрь, водоворот мыслей, чувств, фантазий, ассоциаций». Так вспоминает о Цветаевой Мария Белкина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

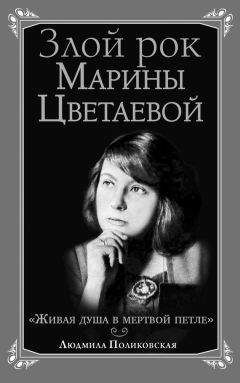

Похожие книги на "Путь комет. Разоблаченная морока"

Книги похожие на "Путь комет. Разоблаченная морока" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ирма Кудрова - Путь комет. Разоблаченная морока"

Отзывы читателей о книге "Путь комет. Разоблаченная морока", комментарии и мнения людей о произведении.