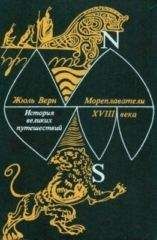

Жюль Верн - История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века"

Описание и краткое содержание "История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века" читать бесплатно онлайн.

Большую научно-популярную работу "История великих путешествий и великих путешественников" Жюль Верн писал на протяжении 16 лет. В ней ярко и занимательно описаны наиболее значительные путешествия, открытия, события постепенно изменявшие представление человека о географии мира, стиравшие белые пятна на картах, сулившие богатства и становившиеся причинами войн. Автор охватил период от глубокой древности до 40-х годов XIX века. В работе большую помощь ему оказал географ, переводчик и библиотекарь Габриэль Марсель.

Третий том "Истории", озаглавленный "Путешественники XIX века", рассказывает о морских и сухопутных экспедициях, совершенных на рубеже веков и в первой трети XIX века. Они стирали белые пятна с карт Аравии и Центральной Африки, Бразилии и Северной Америки, Средней Азии и Мексики; отважные путешественники отправлялись к южному полярному материку и искали Северо-Западный проход.

За основу перевода в данной книге взят "канонический" перевод, впервые опубликованный в 50-х гг. XX века. Он был заново сверен с оригиналом, в тексте исправлены неточности и восстановлены обширные купюры. Перевод пропущенных отрывков — А. Москвина. Также им заново был составлен список дополнительной литературы.

Книга сопровождается классическими иллюстрациями Бенетта, а также факсимиле старинных гравюр и карт.

«17 марта прекрасным, но прохладным утром я отправился из деревни Утсфар-Хан. Меня сопровождали пятнадцать осетин. После получаса ходьбы мы начали подниматься по крутой и трудной дороге, пока не дошли до места впадения Утсфар-Дона в Терек. Дальше дорога становилась все хуже. Мы двигались около одного лье по правому берегу реки, имевшей здесь еле-еле десять шагов в ширину, хотя она и вздулась от таяния снегов. На этом берегу нет никакого жилья. Продолжая подниматься, мы достигли подножия горы Хоки, называемой также Истир-Хоки. Наконец мы добрались до места, где русло реки было загромождено большими камнями. Мы легко перебрались на другую сторону и попали в деревню Цивратте-Кан, где позавтракали. Здесь сливаются вместе мелкие ручьи, образующие Терек. Я был рад, что достиг цели моей поездки, и выплеснул в поток стакан венгерского вина, а второе возлияние сделал в честь духа горы, у которой Терек берет свое начало. Осетины, решившие, что я совершаю религиозный обряд, сосредоточенно смотрели на меня. На гладкой стороне огромной сланцевой скалы я велел написать красной краской дату нашего путешествия, а также мое имя и имена моих спутников. Потом мы поднялись еще немного выше до деревушки Ресси».

В конце своего отчета о путешествии, выдержки из которого мы могли бы продолжить, Клапрот подводит итоги собранным данным о населении Кавказа и особенно подчеркивает разительное сходство между некоторыми грузинскими наречиями и языком финнов и вогулов. Это было новым и плодотворным сопоставлением.

Упоминая о лезгинах, обитающих на Восточном Кавказе, в стране, носящей название Дагестана, или Лезгистана, Клапрот пишет, что не надо пользоваться словом «лезгин», точно так же, «как порой жителей азиатского севера именуют ошибочно скифами или татарами», потому что — добавляет он несколько позже — они вовсе не образуют одну нацию, о чем свидетельствует и множество наречий, распространенных в этой стране, «однако — как кажется — произошли они от одного корня, хотя время сильно их изменило». В этом утверждении содержится странное противоречие: либо говорящие на одном языке лезгины образуют одну нацию, либо, не образуя нации, они не могут говорить на наречиях, произошедших от одного корня[163].

Если верить Клапроту, то лезгинский словарь обнаруживает много общего с языками других народов Кавказа и даже с самоедскими[164] и финскими[165] диалектами Сибири.

К западу и северо-западу от лезгин живут метцджеги, или чеченцы, возможно, самые древние обитатели Кавказских гор[166]. Паллас между тем так не считает — он видит в чеченцах племя, отделившееся от аланов[167]. Чеченский язык имеет много аналогий и соответствий с самоедским, вогульским и прочими сибирскими языками и даже со славянскими говорами[168].

Черкесов, или сиркасов, древние греки называли сикхами. Они населяли Восточный Кавказ и Крымский полуостров, часто меняя места жительства. Язык их заметно отличается от других кавказских наречий, потому что черкесы «точно так же, как вогулы[169] и остяки[170] — а мы только что показали, что лезгинский и чеченский похожи на эти сибирские языки, — относятся к одному корню, от которого, уже в весьма далекие времена, пошло множество стволов, один из которых был, весьма вероятно, образован гуннами[171]. Черкесское произношение относится к самым трудным; некоторые согласные артикулируются с таким напряжением голосовых связок, что ни один европеец не сумеет передать эти звуки.

На Кавказе живут также абазины[172], никогда не покидавшие Черноморского побережья, на котором они появились в глубокой древности, и осеты, или асы[173], относящиеся к народам индо-германского[174] корня. Свою страну они называют Иронистаном, а самих себя — иронами[175]. Клапрот видит в них мидийских сарматов[176] не только из-за названия, которое он сближает с Ираном, но и по сходству языка, «который еще лучше, чем исторические документы, и притом неопровержимым образом, доказывает, что они принадлежат к тому же корню, что и мидийцы и персы». Подобная точка зрения представляется нам весьма гипотетичной, поскольку во времена Клапрота очень мало знали об языке мидийцев (дешифровка клинописных надписей еще не проводилась), для того чтобы судить о его сходстве с наречием, на котором говорят осетины[177].

«Между тем, — продолжает Клапрот, — найдя в этом народе потомков мидийских сарматов древних авторов, еще более удивительно признать в них еще и потомков алан, занимавших некогда страну к северу от Кавказа».

И дальше: «Из всего сказанного ранее вытекает, что осетины, называющие себя иронами, являются мидийцами, которые сами себя называли иранами и которых Геродот знал как ариоев. Античные авторы называли их еще мидийскими сарматами, принадлежавшими к мидийской колонии, основанной на Кавказе скифами. В средневековье они стали асами, или алэнами; в русских летописях они были известны как ясы, и по этому народу часть Кавказских гор назвали Ясийскими».

Не будем здесь спорить обо всех этих будто бы родственных связях. Критикам нетрудно справиться с подобного рода утверждениями. Мы же приведем только один из выводов Клапрота. Рассуждая об осетинском языке, путешественник утверждает, что его произношение весьма похоже на некоторые нижненемецкие или славянские диалекты.

Что же касается грузин, то они коренным образом отличаются от всех соседних народов — как языком, так и своими физическими и духовными характеристиками. По Клапроту, грузины подразделяются на четыре основных племени: картулийцы, мингрелы, сваны, жители высокогорий по южному склону Кавказского хребта, и лазы, племя дикое и весьма склонное к разбою.

Как видим, собранная Клапротом информация была достаточно любопытной и в новом свете показывала миграции древних народов. Проницательность и прозорливость путешественника чрезвычайны, память его изумительна. Ученый берлинец оказал заметную услугу лингвистике. Жаль, что его человеческие качества, его деликатность, мягкость характера не достигли высот профессорского знания и ученой проницательности[178].

Теперь нам надо покинуть Старый Свет, чтобы рассказать об исследованиях, произведенных на территории молодой республики Соединенных Штатов.

Едва федеральное правительство справилось с затруднениями, вызванными войной, едва оно было признано и окончательно организовалось, как широкие круги общества обратили свое внимание на те богатые мехами области, которые когда-то привлекали сначала англичан, а затем испанцев и французов.

Залив Нутка и соседние берега, обследованные великим Куком и такими искусными мореплавателями, как Куадра[179], Ванкувер[180] и Маршан[181], принадлежали американцам. И доктрина Монро[182], наделавшая позже столько шуму, уже зарождалась в умах государственных деятелей той поры.

По предложению, внесенному в Конгресс, капитану Мэриуэтеру Льюису[183] и лейтенанту Уильяму Кларку[184] было поручено исследовать Миссури от ее впадения в Миссисипи до истоков, а затем перевалить через Скалистые горы, чтобы установить самый короткий и легкий путь от Мексиканского залива до Тихого океана. Кроме того, эти офицеры должны были завязать торговые отношения с индейцами, если те им повстречаются.

Экспедиция состояла из отряда солдат и волонтеров; всего в ней, считая и начальников, было сорок три человека. Одна лодка и два туземных челнока служили для передвижения.

Четырнадцатого мая 1804 года американцы покинули речку Вуд-Ривер, впадающую в Миссисипи, и вошли в Миссури. Судя по записям в дневнике, опубликованном Гассом, участники экспедиции считали, что их ожидают величайшие опасности и что им придется сражаться с дикарями гигантского роста, питавшими неукротимую ненависть к белым.

В первые же дни этого крупнейшего перехода на лодках, с которым могли равняться в прошлом только плавания Орельяны[185] и Кондамина[186] по Амазонке, американцам повезло, и они повстречали одного старого француза с несколькими индейцами племени сиу. Это был канадский охотник; он говорил на языках большинства племен, живших по берегам Миссури, и согласился сопровождать их вместо переводчика.

Один за другим они прошли притоки — Оседж, Канзас, Платт (Шеллоу-Ривер) и Уайт-Ривер. Им попадались многочисленные группы индейцев — оседжей и сиу, которые все, по-видимому, находились на грани полного вырождения. Одно племя сиу жестоко пострадало от оспы, и выжившие индейцы, охваченные каким-то безумием, убили своих жен и детей, пощаженных болезнью, а сами бежали прочь из зараженных мест.

Немного дальше путешественники встретили индейцев из племени арикара[187], которые сначала произвели на них впечатление самых честных, приветливых и трудолюбивых из всех индейцев, виденных ими. Несколько случаев воровства вскоре заставили их изменить свое мнение о характере арикара. Индейцы этого племени, как ни странно, занимались не только охотой: они выращивали разные злаки, горох и табак.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века"

Книги похожие на "История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жюль Верн - История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века"

Отзывы читателей о книге "История великих путешествий. Том 3. Путешественники XIX века", комментарии и мнения людей о произведении.