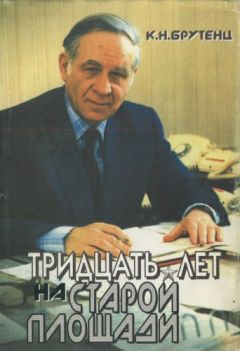

Карен Брутенц - Тридцать лет на Старой площади

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Тридцать лет на Старой площади"

Описание и краткое содержание "Тридцать лет на Старой площади" читать бесплатно онлайн.

Карен Нерсесович Брутенц. Тридцать лет на Старой площади. М.: «Международные отношения», 1998.

Автор — бывший первый заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС и советник Президента СССР, современник «сталинских побед», хрущевской «оттепели», брежневской контрреформации, горбачевской перестройки, ельцинской России. Он со знанием дела рассказывает о том, чего добивалась политика СССР в развивающихся странах, о ее месте в борьбе двух сверхдержав, ее растущей неэффективности по мере дряхления режима и его руководства. Впервые — притом без прикрас — рассказывается о Международном отделе ЦК КПСС, его структуре и функциях, его людях. Читатель узнает, как в реальности принималось решение об афганском походе и как влиятельные силы в администрации США делали все, чтобы «не спугнуть» это решение. Всей своей книгой автор пытается дать ответ на вопрос, почему распался Советский Союз.

Книга адресована тем, кто интересуется нашей политикой и нашим недавним прошлым; она рассчитана и на широкого читателя.

Нетрудно заметить глубокое противоречие между двумя «главными» национализмами — в Москве и республиках, которое, нарастая, обещало разорвать ткань сталинской политики. Оно могло сдерживаться, а политика оставаться действенной до поры до времени из- за ряда преходящих обстоятельств. Это — убедительная сила центра, его непререкаемый, безусловный авторитет. Это неразвитость, пусть временная, национального сознания, слабость «локального» национализма и зараженных им кадров. Это — аура могущества единого государства и горделивое ощущение сопричастиости к нему, вместе с верой в неминуемое всемирное торжество «своего» строя.

И конечно, огромную роль играли остатки «ленинской политики» (возможность развивать национальную культуру и образование, формировать кадры, осуществлять до каких-то пределов государственное строительство), преимущества, связанные с жизнью в большом государстве, интеграционные экономические процессы[228]. Кстати, именно они, естественная ассимиляция помогали официальной политике, одновременно маскируя ее подлинные цели.

Интеграционные процессы, унифицирующий идеологический корсет, влиявшая на морально-психологический климат в стране пропаганда интернационализма, общая судьба на протяжении десятилетий (не говоря уже об историческом прошлом), совместно прожитое испытание Отечественной войной и некоторые другие факторы придали определенное реальное содержание и понятию «советский народ», и формуле «дружба народов», создали советский патриотизм как действительный феномен.

Интернационализм стал органической частью мировоззрения значительной части моего поколения. Беру в свидетели и союзники Давида Самойлова — авторитетного человека, которого трудно заподозрить в симпатиях к прошлому: «Но дело-то не в том, — пишет он, — что идеология была ложной и бессодержательной для идеологов: она была реальной и содержательной для нас.

К примеру, если даже интернационализм к 30-м годам стал феноменом сталинского державного эгоизма, то у нас он оставался чистым элементом воспитания и реальным взглядом на проблемы взаимоотношений наций: не важно, что его нет в недрах официальной идеологии, важно, что он остался признаком идеологии моего поколения, его мыслящей части.

Важны не те, для кого эти идеи были ложью, а те, для кого они были правдой»[229].

Советское государство, несмотря на все эти различия между народами СССР, сумело сформировать у населения комплекс общих ценностей, нравственных и поведенческих стереотипов. Не случайно не только «старые», но и «новые» русские легко идентифицируются за границей.

Особенно в 70-е и 80-е годы внутренние противоречия проводившейся национальной политики, которая также приобрела застойный характер, стали ее подтачивать. Правда, между частью высшей номенклатуры центра и ее партнерами в республиках возникали новый мост, новая связка — коррупция. Но это не могло перекрыть или даже компенсировать эффект других факторов.

Заметно убыли сила и авторитет центра. Зато набрали влияние, став почти бесконтрольными феодалами, партийные лидеры в республиках. Они превращали государственные и партийные структуры в ориентированные лично на них, с опорой на родственные, клановые, земляческие связи. Тем же, кто входил в состав Политбюро, в аппарате ЦК вообще остерегались перечить.

Автономия республик все более превращалась в автономию секретарей. А под их «зонтом», по крайней мере в ряде республик, шел в рост ядовитый гриб национализма. К тому же развитие в республиках образования, количественный и качественный рост интеллигенции, сопровождаясь подъемом национального самосознания, также вели в реальных условиях союзной политики (русификация, неподвижность или даже «попятное развитие» форм автономии и полномочий республик) к распространению националистических настроений.

Один красноречивый факт. Выступая на Пленуме ЦК в сентябре

1989 года, министр обороны Д. Язов сообщил, что в предшествующем году 125 тыс. призывников не знали русского языка — в 10 раз больше, чем 20 лет назад. («В войну все знали», — комментировал сидевший рядом со мной генерал-полковник.) Это нельзя интерпретировать иначе, как признак отталкивания от «ассимилирующего» языка. При попустительстве властей в большинстве республик русский язык не преподавался во многих школах, особенно на селе, из-за «отсутствия учителей». Слабели и идейные скрепы режима. Все более формальный характер приобретали заклинания о дружбе народов.

В мусульманских республиках и автономиях возникла и распространялась подпольная церковь, что тоже работало на оживление национальных чувств.

Национальный вопрос усложнялся по всем азимутам, и эго было частью кризиса системы. Послебрежневское руководство заметило этот феномен. Часто упоминается заявление Андропова на праздновании 60-летия Союза ССР: «Что касается национального вопроса и том виде, как он был нам оставлен царизмом, мы его решили». Разумеется, смысл сказанного был здесь в словах «в том виде…> что явилось отходом от заявлений об окончательной решенности национального вопроса и признанием — в обычной для нашего руководства эзоповской форме — неблагополучия в этом вопросе.

Но это неблагополучие все еще не приобрело острого и всепроникающего характера, все еще не угрожало существованию Союза. Выступления на национальной почве, как и вообще антиправительственные выступления, были редкими и спорадическими, а национальные движения, тем более массовые, даже не маячили па горизонте.

Так обстояло дело в застойном Советском Союзе. Перестройка же с ее демократизацией и гласностью, с ее общественной ломкой и стрессами, с ее экономическими трудностями[230] открывала шлюзы для выбросов общественного недовольства и накапливавшегося горючего материала, для форсированного подъема национального активизма.

Архитекторам перестройки, которые нанесли сокрушительный удар двум столпам проводившейся до сих пор национальной политики — мощи центра и идеологическому освящению системы, предстояло столкнуться с глубоким ее кризисом, с весьма усложнившимся, взрывоопасным национальным вопросом. Однако они оказались неготовыми к такой встрече и в особенности к возникновению национальных движений.

Судя по их действиям и обнародованным планам, руководители перестройки начали ее, как бы игнорируя национальный вопрос, исходя из того, что он решен, во всяком случае, без реальной оценки его подлинного значения и в рамках сложившейся в СССР обстановки и для самой перестройки. Хотя речь шла о радикальных преобразованиях в многонациональной стране, реформаторские намерения в этой области практически отсутствовали, как и прогноз того влияния, которое эти преобразования могут оказать на национальные отношения.

К национальному вопросу они подходили, пятясь под прессом бурных, даже катастрофических событий, не поспевая за ними. И на седьмом году перестроечных процессов и исканий Советский Союз прекратил существование.

Можно ли было этого избежать? Определенный ответ на этот вопрос сегодня вряд ли возможен. На мой взгляд, шанс на это, притом реальный, существовал. Заклинания противоположного характера, исходящие от радикальных демократов, деятелей типа Шахрая и Бурбулиса, воспринимать всерьез невозможно. Это голос оправдания людей, причастных к исторически, а возможно, и уголовно наказуемому деянию. Нехитрые политические соображения руководят и западниками, когда они уверяют в неизбежности распада Советского Союза.

Если попробовать суммировать причины фиаско Горбачева и его соратников в национальном вопросе, имея в виду лишь те факторы, которые лежат внутри самого этого вопроса, и отвлекаясь от общих бед перестройки, то я бы назвал следующие.

Прежде всего сложность самой задачи. Советский Союз был уникальным обществом — неповторимой национальной мозаикой. Даже при самом благоприятном состоянии национальных отношений гигантский общественный разлом, смещение социальных и политических пластов таких масштабов и такой глубины, которые несла перестройка, не могли не взбудоражить народы, не вызвать серьезное трение там, где соприкасались различные национальности и где они контактировали с центром. Но тем более это верно применительно к Советскому Союзу, где национальные отношения обременял тяжелый груз накопившихся проблем и деформаций, где свился клубок глубоких противоречий, где перестройка открывала своего рода «ящик Пандоры».

Чтобы с этим совладать, нужны были, как минимум, трезвая оценка сложившейся ситуации, продуманная и решительная политика выхода из нее, новаторская концепция построения национальных отношений и сильные государственные рычаги для реализации этой задачи. Ничего этого, однако, не было.

Во-вторых, очень крупные, порой поразительные просчеты руководства страны. Горбачев говорит о своей «недооценке важности национального вопроса», о «запоздании с национальным вопросом» (декабрь 1992 г.), об «опоздании с разработкой современной адекватной концепции национальной политики» (апрель 1995 г.). Михаил Сергеевич и его соратники признают, что это было одной из главных их ошибок. Думается, однако, дело не только в этом, проблема глубже.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Тридцать лет на Старой площади"

Книги похожие на "Тридцать лет на Старой площади" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Карен Брутенц - Тридцать лет на Старой площади"

Отзывы читателей о книге "Тридцать лет на Старой площади", комментарии и мнения людей о произведении.