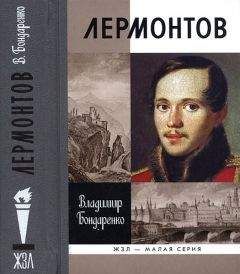

Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Лермонтов: Мистический гений"

Описание и краткое содержание "Лермонтов: Мистический гений" читать бесплатно онлайн.

Прошли столетия с того дня, когда у горы Машук был убит великий русский поэт, национальный гений Михаил Юрьевич Лермонтов. В новой книге о нем, пожалуй, впервые за 200 лет рассказано о мистических корнях поэта, идущих от его древних предков, и содержится столько интригующего, что она наверняка заинтересует и маститых литераторов, и самого широкого читателя.

Исследование известного критика и публициста Владимира Бондаренко, в отличие от многочисленных беллетризированных семейно-бытовых биографий, затрагивает важнейшие проблемы бытия и раскрывает основу жизненной позиции Лермонтова, сурово противостоящего и светской власти, и духовной, и нормативно-бытовой. Нужен ли был властям такой вольный поэт? Почему современники поэта считали дуэль убийством, а иные современные лермонтоведы оправдывают Мартынова? Почему молчание о причинах гибели Лермонтова затянулось на целых 30 лет? Василий Розанов писал о «вечно печальной дуэли», Владимир Бондаренко — о «вечно преступной»…

Автор резко выступает против всех мистификаций и сплетен о поэте, для него Лермонтов во всех своих противоречиях, при всей сложности характера — прежде всего, величайший национальный русский гений, очень рано осознавший свою трагическую миссию.

Скажу честно, мне по многим параметрам император Николай I нравится. И о державе заботился, и порядок в своей империи наводил, и вкус литературный имел. Всех талантливых писателей он читал и даже не раз выступал в роли литературного критика. Дело другое, что Михаила Лермонтова он не любил, понимал его огромное дарование, но терпеть не мог. Бунтарь, такие и воспитывают своей литературой новых декабристов, о которых император помнил до конца дней своих. Я даже согласен с его оценкой Печорина, только, думаю, император пожелал закрыть глаза на то, что это и есть герои его, николаевского, времени, решил счесть Печорина за пустую фантазию. А жаль. Так и героев "прозы сорокалетних" тоже спустя почти 200 лет сочли за выдумку, вместо того чтобы взяться за переустройство нашей державы.

Императора можно понять: нашел писатель удачный образ Максима Максимыча, вот и делай его главным героем. Вот он — народный образ, чего еще надо? А автор оставил в сторонке народного заступника и тащит вперед легкомысленного и безнравственного шалопая. Почему-то эти народные характеры, что Максима Максимыча, что пушкинского Савельича, что толстовского капитана Тушина или Платона Каратаева, не становятся у писателей главенствующими. Да и могла ли дворянская литература целиком сосредоточиться на них? Потребовались другое время, другие люди: Михаил Шолохов, Андрей Платонов, Василий Белов… Для создания народных героев нужны и народные писатели.

Начнем с истории выхода самого романа "Герой нашего времени". В 1839 году в третьем номере журнала "Отечественные записки" была опубликована повесть Михаила Лермонтова "Бэла". Затем в одиннадцатом номере появилась повесть "Фаталист" и во втором номере за 1840 год — "Тамань". В том же 1840 году уже известные читателю три новеллы, повествующие о различных эпизодах жизни некоего Печорина, вышли в печати как главы романа "Герой нашего времени".

Впервые роман был издан в Санкт-Петербурге, в типографии Ильи Ивановича Глазунова, в 1840 году в двух книгах. Тираж тысяча экземпляров разошелся почти мгновенно. Особенно после того, как в "Северной пчеле" появилась восторженная рецензия Фаддея Булгарина. При всем сложном отношении к этому критику и романисту, надо отметить его тонкий вкус и литературное чутье. Булгарин пишет:

"Скажите, ради Бога, где созрело, где развилось это необыкновенное дарование? Каким волшебством этот юный ум проник в тайники природы, в глубину души человеческой? Какая непостижимая сила сорвала пред ним личину общества и объяснила болезнь, которою оно страждет в наше время, в XIX веке?! Все это чудеса для меня! "Герой нашего времени" — первый опыт в прозе юного автора, первый — понимаете ли! Генияльные умы взвиваются на высоту при первых поэтических порывах, но в прозе эти примеры чрезвычайно редки. Проза требует глубокой науки и обдуманности. Виктор Гюго написал множество плохих романов и повестей, пока создал "Notre Dame de Paris"[49]. Бальзак долго влачился по земле, пока возвысился до "Евгении Гранде", "Отца Горио", "Истории тринадцати" и "Шагриновой кожи". Вальтер Скотт начал писать свои романы уже в зрелых летах, богатый опытами жизни и наукою… Автор "Героя нашего времени" в первом опыте стал на ту ступень, которой достигали другие долговременною опытностью, наукою, трудом и после многих попыток и неудач. О Русь, мать всех племен славянских, сколько дарования, сколько ума и нравственной силы сокрыто в твоих недрах! Другие народы уже истощили дар слова, а мы едва тронули поверхность нашего рудника… Лучшего романа я не читал на русском языке! Это говорит вам романист, рассказчик и критик, которого многие почитают неумолимым, беспощадным и даже привязчивым критиком, потому что он говорит откровенно правду напыщенной бесталантности, дерзкой самонадеянности и пронырливому литературному корыстолюбию, прикрывающемуся глупым чванством. Вот юный автор, незнакомый мне и, вероятно, не благоприятствующий мне, судя по его литературным связям, в которые он мог попасть нечаянно. Этот юный автор с истинным, неподдельным дарованием, и я хвалю его сочинение с такою же радостию, как будто бы делился с ним его славою. И точно делюсь, потому что слава русской литературы отражается на всех нас, на всей России, а ее можно искренно поздравить с таким автором, каков творец романа "Герой нашего времени"! С этих пор автор должен вооружиться мужеством и терпением. У него будут бесталантные подражатели и завистники. Зависти не знает истинный литератор, посвятивший литературе всю жизнь свою, все свое время, пожертвовавший ей своим честолюбием и светскими преимуществами. Зависть есть удел тех самозванцев в литературе, которые употребляют ее как средство к достижению других целей. Истинный литератор — раб своей обязанности. Если б жесточайший враг его написал хорошее — он должен хвалить, если не хочет сам унизиться до степени своих клеветников. Литератор, как судья, должен смотреть не на лица, а на дела…"

Сразу же после выхода романа завязалась острейшая полемика между ценителями и отрицателями Печорина. Сам роман и его достоинства признали все, от Булгарина до Белинского, но вот его героя? Не клевета ли это на русского человека? Не срисован ли он с парижских и лондонских журналов? Ничего еще не зная о письме Николая I, консервативная критика будто под копирку бросилась прославлять прежде всего "истинно русского" Максима Максимыча.

Я подумал, а выйди такой роман сегодня, случилось бы, наверное, то же самое. И наши консервативные критики взялись бы пушить порочного Печорина и возносить до небес "истинно русского" Максима Максимыча.

Уже после дуэли с молодым де Барантом, получив заслуженную ссылку на Кавказ, незадолго до отъезда из Петербурга в середине апреля 1840 года вышло первое отдельное издание романа "Герой нашего времени". "Вышли повести Лермонтова, — писал в эти дни Белинский. — Дьявольский талант! Молодо-зелено, но художественный элемент так и пробивается сквозь пену молодой поэзии, сквозь ограниченность субъективно-салонного взгляда на жизнь". Думаю, и вынужденная поездка героя романа Печорина на Кавказ как-то связана с первой дуэлью самого Лермонтова. По крайней мере, первое издание романа вышло уже после нашумевшей дуэли и решения о ссылке писателя на Кавказ. То ли предвидел всё заранее Лермонтов, то ли успел отобразить в романе уже случившееся. В черновиках он пишет даже о дуэли, но затем меняет дуэль на некую "историю". Тем более он мог переписывать какие-то детали сюжета вплоть до выхода романа целиком. Ни в "Бэле", ни в "Фаталисте", ни в "Тамани", вышедших ранее, до дуэли с де Барантом, еще этой дуэльной истории нет. А "Княжна Мери" появилась уже после дуэли. Лермонтов будто бы соединил в повести обе свои ссылки и причины, вызвавшие их, соединил даже пророчески обе свои дуэли и показал нам такого героя, которого во многом видел в себе самом. Недаром же Белинскому так понравился сам Печорин, какие уж тут пороки?

Для Виссариона Белинского полюбившийся ему Печорин — "человек с сильной волей, отважный, напрашивающийся на бури и тревоги". Вслед за первой рецензией на роман Лермонтова Белинский во второй половине мая 1840 года сделал подробный разбор "Героя нашего времени", опубликованный в июньской и июльской книжках "Отечественных записок". Это уже была песнь и Лермонтову, и его Печорину:

"Не таков Печорин. Этот человек не равнодушно, не апатически несет свое страдание: бешено гоняется он за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняет он себя в своих заблуждениях. В нем неумолчно раздаются внутренние вопросы, тревожат его, мучат, и он в рефлексии ищет их разрешения: подсматривает каждое движение своего сердца, рассматривает каждую мысль свою.

Он сделал из себя самый любопытный предмет своих наблюдений и, стараясь быть как можно искреннее в своей исповеди, не только откровенно признается в своих истинных недостатках, но еще и выдумывает небывалые или ложно истолковывает самые естественные свои движения. Как в характеристике современного человека, сделанной Пушкиным, выражается весь Онегин, так Печорин весь в этих стихах Лермонтова:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный,

Когда огонь кипит в крови.

"Герой нашего времени" — это грустная дума о нашем времени, как и та, которою так благородно, так энергически возобновил поэт свое поэтическое поприще и из которой мы взяли эти четыре стиха…"

Конечно, превалировали отрицательные отзывы о Печорине, к примеру, в той же славянофильской критике. Известный критик Степан Петрович Шевырев, к которому в юношеские годы, учась еще в пансионе, Лермонтов относился с большим интересом, в 1841 году написал в "Москвитянине", что Печорин — явление "порочное, не свойственное русской жизни, а навеянное влиянием Запада". Я бы даже согласился, что образ Печорина навеян влиянием Запада. Как и сам характер Михаила Лермонтова, росшего не в семейном, а в книжном окружении, явно зависим от творчества Байрона или Альфреда де Мюссе. Его роман, так близкий по духу Лермонтову, "Исповедь сына века", вышел в 1836 году и тоже повествует о "пороках поколения". Но согласившись с "влиянием Запада", я поспорю с Шевыревым, что такое явление не характерно для русской жизни. Особенно для жизни русского дворянства, всё заимствующего у европейской культуры. Как раз у нас такие явления, что во времена Лермонтова, что сейчас, доводятся до максимализма, до предельного русского экстремизма.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Лермонтов: Мистический гений"

Книги похожие на "Лермонтов: Мистический гений" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Бондаренко - Лермонтов: Мистический гений"

Отзывы читателей о книге "Лермонтов: Мистический гений", комментарии и мнения людей о произведении.