Борис Львов-Анохин - Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

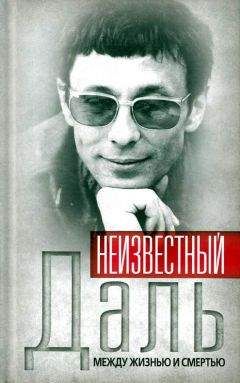

Описание книги "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Описание и краткое содержание "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания" читать бесплатно онлайн.

Дорогой читатель!

Эта книга посвящается жизни и творчеству одного из самых талантливых современных актеров Олегу Далю, чуть-чуть не дожившему до своего сорокалетия. Даль был актером, единственным в своем роде. Его искусство — это тончайший сплав драматизма и юмора, тонкого осмысления действительности.

В книгу вошли воспоминания друзей и близких актера, аналитическая статья киноведа Натальи Галаджевой, а также материалы из личного архива Даля — его стихи, рассказы, эссе, письма и дневники, рисунки, фотографии.

Вот Даль вступает с выверенностью музыкального инструмента — медленно, сумрачно, безнадежно: «Печально я гляжу на наше поколенье…» — и нас вдруг пронизывает мысль: это же наше, это — о нас, о сегодняшних, и ощущение беспощадной правды уже не оставит нас до самого конца спектакля.

Даль строит его словно между двумя полюсами, между двумя крайними состояниями души, создавая тем самым необходимое для работы ума и сердца «высокое напряжение». Он движется от «критической точки» отчаяния к просветлению, как путник, мучительно и неостановимо восходящий в гору: то почти соскальзывая в провалы, то взбираясь высоко на кручи к залитой солнцем вершине.

Удивительно, но в далевской партитуре моноспектакля действительно стоит пометка: «Реквием»…

Реквием — по кому или по чему?

Он родился в 1941 году, и этот год навсегда остался в нем — слабыми, легкими головокружениями и приступами тошноты; он остался в нем невесть откуда взявшейся стойкостью бойца.

Какая-то тихая несгибаемая стойкость во всех его героях — непризнанных изобретателях, Иванушках-дурачках, служивых, начиная с пленительного Жени Колышкина из «Жени, Женечки и „катюши“», фильма нелепо отнятого у зрителей по чьей-то неразумной воле.

В нем жил очень веселый человек: мечтал об эксцентрических ролях, его чтение юмористических рассказов вызывало гомерический хохот; в нем жил очень невеселый человек: его любимым героем с детства стал Печорин, он тогда уже мечтал сыграть эту роль; в нем жил мудрец: посмотрите, он открывает листы давно знакомой книги, и это — словно другая книга, и голос Лермонтова — совсем иной…

Так кто же он, Олег Даль, создавший реквием в неполные сорок лет? Вопросов здесь больше, чем ответов.

Бывают в истории целые десятилетия, подобные, как двойники, десятилетия, создающие почти одинаковый тип людей, сходную общественную атмосферу, когда дела, поступки, судьбы словно отражаются в некоем историческом зеркале.

Годы, и в буквальном смысле «павшие» на юность и молодость автора «Завещания», стали едва ли не самыми позорными в истории России.

То, что случилось сразу же после невиданного взлета национального самосознания, увенчавшегося выходом интеллигенции на Сенатскую площадь, было столь же ошеломляющим по уровню нравственного падения: именно тогда, по воспоминаниям Герцена, «явились дикие фанатики рабства, одни — из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

Клевета, измена, каменное равнодушие, назвавшиеся «благонамеренностью», сгустились до туманности, из которой выступила зловещая фигура.

По «небу полуночи» юного поэта, где прежде летал с «тихой песней» его Ангел, теперь молча летел холодный, как сама смерть, Демон.

Что-то необратимое происходило с этим поколением, с самим поэтом; какая-то ржа разъедала их изнутри, весь мир начинал раздваиваться: за спиной у Нины стоял, дыша ядом, Арбенин; лучшие колосья падали, не успев созреть.

1841 год стал для Лермонтова годом ухода; для автора моноспектакля о Лермонтове век спустя — годом прихода: ровно сто лет минуло с тех пор, как навсегда захлопнулись двери за первым и распахнулись перед вторым.

Здесь будет много почти фантастических совпадений: совпала «группа крови» эпох, самих натур. И это определило все. Главный и мучительный вопрос русской интеллигенции «о границах свободы и зависимости» (Лев Толстой) стал главным и для поколения Олега Даля.

«Весь моноспектакль от начала до конца произвел на меня потрясающее, переворачивающее душу впечатление. Олег Даль сумел в этом спектакле стихами великого поэта раскрыть трагедию своей личности и драму своего поколения. В созданном им спектакле — горькое обвинение времени и обществу, в котором он жил, беспощадный суд над собой и своим поколением: над его слабостями, уходом от тяжелой борьбы с бюрократией, ложью, приспособленчеством. Особенно потрясает глубокое душевное одиночество этого талантливого человека, неутолимая жажда доверия, понимания, трагическое переживание своей неосуществимости, невысказанности.

По своему возрасту я отношу себя к поколению Олега Даля. Его моноспектакль, как его завещание художественное, является, на мой взгляд, не только ценностью искусства, но и одной из составных совести нашего поколения, совести болезненно честной и жаждущей справедливости, социального действия.

И. Элентук, г. Томск».…Нет, неправда, что мы ничего не знали о нем: не зная подробностей, мы догадывались о главном — Даль из тех, кому почти всегда плохо, ведь такие, как он, первыми бьют тревогу, когда на море еще штиль и небеса лазурны.

Его участь была написана на его твердо очерченном лице с прозрачно-чистыми глазами и беззащитной улыбкой. В нем были душевная изысканность и высокое чувство чести.

Как его любимый поэт, он выходит на дорогу один; его сражение со злом происходит скрыто, в душевной глубине, и это одиночество художника у Олега Даля — почти вселенское.

Среди живой жизни миров и говора звезд он тем горше чувствует свою опустошенность и смертельную усталость, ибо всегда на дороге один.

Бездарная, претенциозная, полная презрения к «отеческим гробам» публика. Мелкотравчатая, циничная журналистика… Слушая Даля, мы видим их, эти убогие лица, пустые глаза, напыщенные жесты…

Душевная эволюция, которую переживает Лермонтов в моноспектакле Олега Даля, душевная эволюция самого исполнителя — почти осязаемы.

Он, точнее, они бьются со своим неизбывным Демоном в полной тишине, не слыша ни единого отзвука, ни намека на эхо, отдавая каплю по капле свою кровь за звуки небесной гармонии, не утоляющей острой душевной тоски.

В момент наивысшего отчаяния, кульминационный для передачи, когда силы героя на исходе и он бросает жизни, как врагу, перчатку, происходит невероятное.

Его душа начинает расти, расширяться, как некая новая Вселенная. Она поднимается ввысь, пролетая птицей над лесами и степями, над их молчанием, их колыханием, становясь равновеликой им, и тогда вместо яростного «ненавижу», возникает «люблю…».

В «Великом муже», «Завещании» приоткрывается тайна столь же «странной», как и любовь к Отечеству, любви Лермонтова к человеку. Здесь Даль словно ставит — лицом к лицу — напротив черного портрета, написанного «Думой», иной — светлый, сияющий, — но чей же?

…Мы скоро начнем забывать, если не спохватимся, о тех, кто своими нечеловеческими усилиями приблизил то, что вошло сегодня в нашу жизнь. Мы начнем забывать, если не захотим помнить, о той поре, когда просто оставаться самим собой, не подличать, быть порядочным человеком составляло гражданский поступок, о духовном подвиге тех, кто в бесчеловечные времена выбрал себе любовь.

Умирает простой солдат, и у Лермонтова перед этим огромным событием меркнет все: собственные душевные метания, боль за потерянное поколение, «волшебная флейта» искусства… Все и вся меркнет перед величием этой души, потому что ее любовь простирается за черту жизни.

С этой нравственной высоты все вещи получают наконец истинные масштабы, а облик того, кто уходит так кротко и величаво, обретает былинный размах. Только он один — бесконечно одинокий, умирающий без единого слова проклятия, но со словом прощения, — в силах сокрушить мертвящую силу безверия, искупить какую-то огромную вину всех перед всеми. Именно этот тихий и ни с чем не сравнимый подвиг будет оценен — верит Поэт, а с ним автор моноспектакля — «поздним потомком», по нему только одному справит он свою «блистательную тризну».

Душа наконец освободилась от казавшегося бессмертным Демона, словно кто-то сомкнул единым движением разомкнутую было цепь, и по ней мощно и необратимо пошел ток.

Рассказывает С. Филиппов, сотрудник Государственного литературного музея:

— В 1983 году у нас в отделе звукозаписи раздался звонок: сообщили, что в Литературный музей принесли магнитофонную запись. Пленку передала вдова Даля, актер читает Лермонтова. Поехал туда, честно говоря, без особого энтузиазма: я знаю эти старые зашумленные пленки, да и что там еще нового может быть в Лермонтове? Прослушивание происходило по чистой случайности в бывшей трапезной бывшего Высокопетровского монастыря, где прекрасная акустика, и как только раздались первые звуки музыки, я понял, что пленка в ужасном состоянии. Но когда я услышал голос, меня как током пронзило — от этого невозможно оторваться.

Я не просто услышал голос Лермонтова — передо мной открылась огромная личность…

Это была кассета с пленкой, записанной на бытовом магнитофоне системы «мыльница». У Олега было только две кассеты, и он их гонял в хвост и в гриву. Он любил Самойлова, Левитанского, взахлеб читал Пушкина, но как только обратился к Лермонтову, уже никого другого не читал — это был его поэт.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Книги похожие на "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Львов-Анохин - Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания"

Отзывы читателей о книге "Олег Даль: Дневники. Письма. Воспоминания", комментарии и мнения людей о произведении.