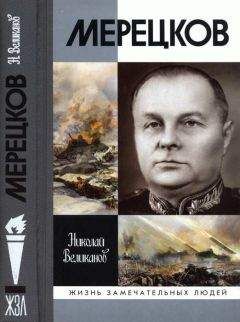

Николай Великанов - Мерецков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мерецков"

Описание и краткое содержание "Мерецков" читать бесплатно онлайн.

«Ему исполнилось девять лет, но о том, чтобы учиться грамоте, не было и речи». «Поезжай в Москву, глядишь, в видные люди удастся выбиться». «Салут, хенераль руссо Петрович!» «Если бы вы знали, как меня били…» «Дело, которое поручено вам, является историческим делом…» Это сказано об одном человеке — Герое Советского Союза, кавалере ордена «Победа», Маршале Советского Союза Кирилле Афанасьевиче Мерецкове, участнике пяти войн, сполна проявившем свой полководческий талант на полях сражений и в Советско-финляндскую войну, и в Великую Отечественную против фашистских захватчиков и японских милитаристов. Автор скрупулезно прослеживает трудный путь своего героя от простого деревенского паренька до крупного советского военачальника.

«При всей нашей тогдашней ограниченности, — вспоминает Кирилл, — мы, сельские ребятишки, все же поняли, что толку от дяденьки Филиппа немного. Целую зиму мы нараспев хором твердили буквы церковнославянской азбуки: аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, живете, зело, иже, како, люди, мыслете и т. д., за малейший проступок подолгу стояли голыми коленями на горохе. Нужно было очень хотеть выучиться грамоте, чтобы после такого учения наука не опротивела б на всю жизнь».

И все-таки «сидения» в душной комнате захаровской избы несли пользу ребятишкам и, самое главное, распалили страсть к знаниям.

Весной 1906 года в Назарьеве открылась земская начальная школа, и Кирилла одним из первых записали в нее. Преподавали в ней приехавшие из Москвы муж и жена Емельяновы — Иван Александрович и Ирина Васильевна, настоящие энтузиасты, посвятившие свою жизнь распространению знаний в русской деревне.

Кирилл, будучи уже зрелым человеком, говорил о них, что это были типичные сельские учителя — с привычкой к неприхотливому быту, с невысокими материальными запросами, умением делать все на свете, с тонкой и чуткой душой и горячим желанием облегчить просвещением тяжелую мужицкую долю. Они вели почти все предметы и давали своим ученикам намного больше положенного по программе. Их усилиями на мизерное учительское жалованье при школе была создана хорошая библиотека. Приоритетное место в ней занимали сочинения отечественных классиков: Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Чехова, Тютчева, Некрасова, Глеба Успенского, Льва Толстого.

Кириллу врезалось в память, как Ирина Васильевна читала чеховского «Ваньку». Грустно, но выразительно звучал ее голос: «А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые».

Благодаря Ирине Васильевне именно в ту пору Кирилл особенно полюбил чтение. Библиотека была не маленькой, однако Кирилл за четыре года учебы в школе перечитал ее всю, а некоторые книги — по нескольку раз. Дома он пересказывал прочитанное. Его с упоением слушали младшие братья и сестра, нередко и родители. Мать светилась радостью за сына, а отец, скупой на ласку, легонько трепал его чуб, произносил похвально: «Ну, посмотрите-ка, какой он у нас голова!»…

Из всех предметов, которые преподавали Иван Александрович и Ирина Васильевна Емельяновы, выделялись уроки Закона Божьего. Они произвели на Кирилла особое впечатление, буквально перевернув его сознание. До этого он верил в бога по привычке, как верили в то время все крестьянские дети, и не очень-то размышлял о небесных тайнах. Теперь же крепко задумался: «Если бог всемогущ, то почему он не переделает мир по-новому? Чтобы не стало плохих людей; чтобы сытым был тот, кто работает, а голодал бы лентяй; чтобы помещик не издевался над крестьянами. Почему нет справедливости? Почему вокруг столько горя? В наказание за грехи? Но ведь грешит один, а страдает другой: разве бог такой глупый?» Началось с простых вопросов, а кончилось более сложными, на которые уже и законоучитель не всегда мог ответить. Словом, уроки Закона Божьего чем дальше, тем сильнее оказывали на мальчишку обратное влияние, постепенно подрывая веру в бога — вместо того чтобы укреплять ее.

Все чаще Кирилл, придя домой из школы, высказывал сомнение в существовании бога. Бабушка плакала и обижалась, мать говорила: «Есть бог, нет бога — не нам судить. Верить в бога — исстари заведено». Отец хмурился и поучал сына: «Слушайся учителя Ивана Александровича, он человек хороший, и учись получше. А к попу не лезь со своими вопросами, не настраивай против себя».

Кирилл учился с желанием. Его постоянно выделяла и хвалила Ирина Васильевна, по всем предметам он получал одни «пятерки» и весьма редко «четверки».

Учебу Кирилл закончил с похвальным листом, когда ему было тринадцать лет. Первое время его очень тянуло к занятиям. Сначала он искал повода, чтобы побывать в школе и встретиться с Емельяновыми, затем стал заходить к ним просто так: брал читать книги, при случае помогал чем мог — носил воду, колол дрова, выполнял разные поручения.

А дома все шло по-прежнему. Наравне с отцом Кирилл работал в поле, чтобы иметь приработок, регулярно ходил батрачить в помещичью усадьбу. Когда ему пошел шестнадцатый год, отец сказал: «Ты, Кирюша, теперь взрослый. Пора тебе определиться в жизни. Нас тут много, а земля все та же. За лошадиную уздечку теперь другой подержится, мудрость невелика. А ты поезжай в Москву, глядишь, в видные люди удастся выбиться. Читать, писать, считать умеешь, работы не боишься. Устраивайся там да не забывай родную семью».

В то время немало Кирилловых ровесников уходило из деревень в города, чтобы овладеть рабочей профессией. Крестьян взбудоражила реформа председателя царского Совета министров Петра Столыпина: он хотел поддержать зажиточного земледельца. Бедняки усмотрели в реформе попытку развалить крестьянскую общину и обогатить за ее счет богатых. Маломочных мужиков, выходящих из общины, наделяли небольшими участками земли — отрубами, выселяли на хутора или отправляли за Урал, в Сибирь на «свободные» угодья. «Выходи из общины да ступай, куда хочешь! — роптали маломочные[18]. — Хутор тебе отрубят. А если по миру пойдешь, за кого ухватишься?»

По деревням ездили земские чины, «успокаивали» народ и объясняли, что выход на отруба — дело верное и непременно принесет крестьянству выгоду. Мужики сомневались: «А чью землю нам дадут, от общества или барскую? Если от общества, то она и так наша, только мало ее». Попытки осуществить Столыпинскую реформу в Зарайском уезде успехом не увенчались: очень немногие крестьяне пожелали отделиться от соседей или, тем более, переселиться на уральские и сибирские «свободные земли».

Собирали Кирилла в Москву всей семьей. Мать сшила зипун, отец починил старые валенки, бабушка отдала любимому внуку хранившийся ею много лет серебряный рубль. Снабдили на первое время нехитрыми припасами.

Кирилл впервые уходил от родителей, из родного дома в люди, в самостоятельную жизнь в большой, один из самых больших городов России — в Москву. Кирилл больше уж никогда не вернется сюда (хотя тогда он этого не знал), на свою малую родину — в деревню Назарьево. Утечет много воды в реке времени, прежде чем на короткое время забежит он однажды в край своего несладкого детства и отрочества.

В Москве

Москва встретила Кирилла неласково. Огромная, шумная, она пугала собой всех приезжих. Город буквально обрушился на сельского юношу. Всё здесь — раньше для него не виданное: дома высокие, красно-желтые вагоны — трамваи — сами собой по рельсам едут. А сколько камней вколочено в землю! Мостовыми это прозывается. В Зарайске таких мостовых не было…

Первые дни он жил у дядьев: Федора, брата отца, затем Прокофия, брата матери, которые несколько лет назад перебрались в Москву. Но долго обитать у них возможности не представлялось; они сами едва теснились в однокомнатных клетушках рабочего общежития, да и лишнего куска хлеба у них не было, а тут племянник добавился. Кирилл почувствовал себя здесь лишним.

В городе немало было земляков, выходцев из Рязанской губернии. Они, как могли, помогали Кириллу. Порекомендовали несколько мест, куда можно устроиться на работу. Одно из таких мест — мануфактура Прохорова (известная как «Трехгорка»), где не менее половины рабочих — приехавшие из рязанских уездов. Другие места — в Замоскворечье, на механических и прядильно-ткацких предприятиях.

Но устроиться на мануфактуру Прохорова или на замоскворецкие предприятия оказалось не так-то просто: у ворот с раннего утра толпились сотни желающих. Выходил представитель управляющего и в лучшем случае оглашал, сколько нужно человек и на какую работу. Чаще же вместо него из-за ворот выглядывал конторский служка и кричал: «Не берем!», «Не нужно!» Люди расходились ни с чем, понуро опустив головы. Кирилл попытался попасть на мануфактуру «Циндель», потом на механический завод братьев Бромлей, но и там счастье ему не улыбнулось.

Жизнь в Москве была дорогая. Благо что на первых порах Кирилла поддержала родня. Затем пришлось тратить те скромные деньги, что дали ему родители. Тратил экономно, в основном на питание в дешевой Народной столовой Рябушинского, что в Голутвинском переулке. Ночевал то у земляков, то в Доме бесплатных квартир Бахрушиных на Болотной площади, то в таком же доме на Якиманке, принадлежавшем Московскому купеческому обществу. Там было грязно, тесно и тоскливо, зато денег не надо расходовать.

Уже который раз он с горечью упрекал себя: «И зачем я ушел из деревни?» Подумывал: «Не вернуться ли?» Останавливали лишь стыд перед отцом и надежда, что завтра, может быть, день окажется удачнее.

Об этом московском периоде Кирилл позже вспоминал: «Идешь, бывало, по переулкам Замоскворечья, мимо двухэтажных купеческих флигелей с непременными садиками и со складами товаров во дворах и надеешься: а вдруг повезет?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мерецков"

Книги похожие на "Мерецков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Великанов - Мерецков"

Отзывы читателей о книге "Мерецков", комментарии и мнения людей о произведении.