Рюрик Рок - Поэзия Серебряного века (Сборник)

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

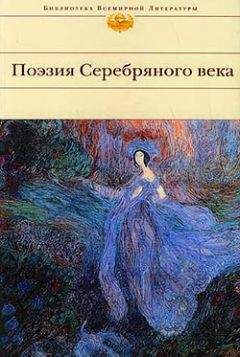

Описание книги "Поэзия Серебряного века (Сборник)"

Описание и краткое содержание "Поэзия Серебряного века (Сборник)" читать бесплатно онлайн.

Феномен русской культуры конца ХIX – начала XX века, именуемый Серебряным веком, основан на глубинном единстве всех его творцов. Серебряный век – не только набор поэтических имен, это особое явление, представленное во всех областях духовной жизни России. Но тем не менее, когда речь заходит о Серебряном веке, то имеется в виду в первую очередь поэзия русского модернизма, состоящая главным образом из трех крупнейших поэтических направлений – символизма, акмеизма и футуризма.

В настоящем издании достаточно подробно рассмотрены особенности каждого из этих литературных течений. Кроме того, даны характеристики и других, менее значительных поэтических объединений, а также представлены поэты, не связанные с каким-либо определенным направлением, но наиболее ярко выразившие «дух времени».

Новокрестьянские поэты

Термин “новокрестьянские”[317] в современном литературоведении употребляется для того, чтобы отделить представителей новой формации – модернистов, которые обновляли русскую поэзию, опираясь на народное творчество, – от традиционалистов, подражателей и эпигонов поэзии Никитина, Кольцова, Некрасова, штампующих стихотворные зарисовки деревенских пейзажей в лубочно-патриархальном стиле.

Поэты, относившиеся к этой категории, развивали традиции крестьянской поэзии, а не замыкались в них. Поэтизация деревенского быта, нехитрых крестьянских ремесел и сельской природы являлись главными темами их стихов.

Основные черты новокрестьянской поэзии:

• любовь к “малой Родине”;

• следование вековым народным обычаям и нравственным традициям;

• использование религиозной символики, христианских мотивов, языческих верований;

• обращение к фольклорным сюжетам и образам, введение в поэтический обиход народных песен и частушек;

• отрицание “порочной” городской культуры, сопротивление культу машин и железа.

В конце XIX века из среды крестьян не выдвинулось сколько-нибудь крупных поэтов. Однако авторы, пришедшие тогда в литературу, во многом подготовили почву для творчества своих особо даровитых последователей. Идеи старой крестьянской лирики возрождались на ином, более высоком художественном уровне. Тема любви к родной природе, внимание к народному быту и национальному характеру определили стиль и направление поэзии нового времени, а раздумья о смысле человеческого бытия посредством образов народной жизни сделались в этой лирике ведущими.

Следование народнопоэтической традиции было присуще всем новокрестьянским поэтам. Но у каждого из них было и особо острое чувство к малой родине в ее щемящей, уникальной конкретности. Осознание собственной роли в ее судьбе помогало найти свой путь к воспроизведению поэтического духа нации.

На формирование новокрестьянской поэтической школы большое влияние оказало творчество символистов, и в первую очередь Блока и Андрея Белого, способствовавшее развитию в поэзии Клюева, Есенина и Клычкова романтических мотивов и литературных приемов, характерных для поэзии модернистов.

Вхождение новокрестьянских поэтов в большую литературу стало заметным событием предреволюционного времени. Ядро нового течения составили наиболее талантливые выходцы из деревенской глубинки – Н. Клюев, С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин.[318] Вскоре к ним присоединились А. Ширяевец[319] и А. Ганин.[320]

Осенью 1915 г., во многом благодаря усилиям С. Городецкого и писателя А. Ремизова, опекавшим молодых поэтов, была создана литературная группа “Краса”; 25 октября в концертном зале Тенишевского училища в Петрограде состоялся литературно-художественный вечер, где, как писал впоследствии Городецкий, “Есенин читал свои стихи, а кроме того, пел частушки под гармошку и вместе с Клюевым – страдания…”. Там же было объявлено об организации одноименного издательства (оно прекратило существование после выхода первого сборника).

Впрочем, говорить о каком-то коллективном статусе новокрестьянских поэтов было бы неправомерным. И хотя перечисленные авторы входили в группу “Краса”, а затем и в литературно-художественное общество “Страда” (1915–1917), ставшее первым объединением поэтов (по определению Есенина) “крестьянской купницы”, и пусть некоторые из них участвовали в “Скифах” (альманахе левоэсеровского направления, 1917–1918), но в то же время для большинства “новокрестьян” само слово “коллектив” являлось лишь ненавистным штампом, словесным клише. Их больше связывало личное общение, переписка и общие поэтические акции.

Поэтому о новокрестьянских поэтах, как указывает в своем исследовании С. Семенова, “правильнее было бы говорить как о целой поэтической плеяде, выразившей с учетом индивидуальных мирочувствий иное, чем у пролетарских поэтов, видение устройства народного бытия, его высших ценностей и идеалов – другое ощущение и понимание русской идеи”.[321]

У всех поэтических течений начала XX века имелась одна общая черта: их становление и развитие происходило в условиях борьбы и соперничества, словно наличие объекта полемики было обязательным условием существования самого течения. Не минула чаша сия и поэтов “крестьянской купницы”. Их идейными противниками являлись так называемые “пролетарские поэты”.

Став после революции организатором литературного процесса, партия большевиков стремилась к тому, чтобы творчество поэтов было максимально приближено к массам. Самым важным условием формирования новых литературных произведений, который выдвигался и поддерживался партийной печатью, был принцип “одухотворения” революционной борьбы. “Поэты революции являются неумолимыми критиками всего старого и зовут вперед, к борьбе за светлое будущее <…> Они зорко подмечают все характерные явления современности и рисуют размашистыми, но глубоко правдивыми красками <…> В их творениях многое еще не отшлифовано до конца, …но определенное светлое настроение отчетливо выражено с глубоким чувством и своеобразной энергией”.[322]

Острота социальных конфликтов, неизбежность столкновения противоборствующих классовых сил стали главными темами пролетарской поэзии, находя выражение в решительном противопоставлении двух враждебных станов, двух миров: “отжившего мира зла и неправды” и “подымающейся молодой Руси”. Грозные обличения перерастали в страстные романтические призывы, восклицательные интонации господствовали во многих стихах (“Беснуйтесь, тираны!..”, “На улицу!” и т. п.). Специфической чертой пролетарской поэзии (стержневые мотивы труда, борьбы, урбанизм, коллективизм) являлось отражение в стихах текущей борьбы, боевых и политических задач пролетариата.

Пролетарские поэты, отстаивая коллективное, отрицали все индивидуально-человеческое, все то, что делает личность неповторимой, высмеивали такие категории, как душа и т. д. Крестьянские поэты, в отличие от них, видели главную причину зла в отрыве от природных корней, от народного мировосприятия, находящего отражение в быту, самом укладе крестьянской жизни, фольклоре, народных традициях, национальной культуре.

Приятие революции новокрестьянскими поэтами эмоционально шло от их народных корней, прямой причастности к народной судьбе; они чувствовали себя выразителями боли и надежд “нищих, голодных, мучеников, кандальников вековечных, серой, убогой скотины” (Клюев), низовой, задавленной вековым гнетом Руси. И в революции они увидели прежде всего начало осуществления чаяний, запечатленных в образах “Китеж-града”, “мужицкого рая”.

В обещанный революционерами рай на земле верили поначалу и Пимен Карпов,[323] и Николай Клюев, который после Октября становится даже членом РКП(б).

Фактом остаются и попытки сближения именно в 1918 году – апогее революционно-мессианских иллюзий – крестьянских литераторов с пролетарскими, когда делается попытка создать в Москве секцию крестьянских писателей при Пролеткульте.

Но даже в этот относительно небольшой исторический промежуток времени (1917–1919), когда, казалось, один революционный вихрь, одно вселенское чаяние, один “громокипящий” пафос врывались в творчество и пролетарских, и крестьянских поэтов, все же чувствовалась существенная мировоззренческая разница. В стихах “новокрестьян” было немало революционно-мессианских неистовств, мотивов штурма небес, титанической активности человека; но вместе с яростью и ненавистью к врагу сохранялась и идея народа-богоносца, и нового религиозного раскрытия своей высшей цели: “Невиданного Бога / Увидит мой народ”, – писал Петр Орешин в своем сборнике стихов “Красная Русь” (1918). Вот несколько риторическое, но точное по мысли выражение того, что по большому счету разводило пролетарских и крестьянских поэтов (при всех их “хулиганских” богоборческих срывах, как в есенинской “Инонии”).

Объявление в послереволюционное время пролетарской поэзии самой передовой поставило крестьянскую поэзию в положение второстепенной. А проведение в жизнь курса ликвидации кулачества как класса сделало крестьянских поэтов “лишними”. Поэтому группа новокрестьянских поэтов с начала 1920-х годов являлась объектом постоянных нападок, ядовитых “разоблачений” со стороны критиков и идеологов, претендовавших на выражение “передовой”, пролетарской позиции.

Так рушились иллюзии, исчезала вера крестьянских поэтов в большевистские преобразования, копились тревожные раздумья о судьбах родной деревни. И тогда в их стихах зазвучали мотивы не просто трагедии революционного распятия России, но и вины растоптавшего ее непутевого, разгульного, поддавшегося на подмены и соблазны дьявольских козней ее сына – ее собственного народа. Произошла адская подтасовка, когда светлые мечты народа соскользнули в темный, неистовый союз с дьявольской силой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Поэзия Серебряного века (Сборник)"

Книги похожие на "Поэзия Серебряного века (Сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рюрик Рок - Поэзия Серебряного века (Сборник)"

Отзывы читателей о книге "Поэзия Серебряного века (Сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.