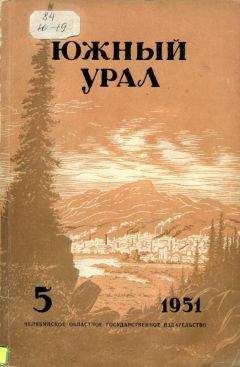

Рустам Валеев - Южный Урал, № 31

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Южный Урал, № 31"

Описание и краткое содержание "Южный Урал, № 31" читать бесплатно онлайн.

Почему бы в этой комнате не оборудовать агрохимлабораторию и работать в ней в те дни, когда нет работы по анализу семян, например, в летнее время? Тогда лаборатория из отраслевой превратилась бы в комплексную.

Надо знать всхожесть и чистоту семян, но также надо знать структурность почвы, в которую будут высеяны семена, запасы питательных веществ в этой почве — чего не хватает, чего избыток. А иногда удобрения приносят вред. Да это и понятно. Представьте себе врача, который, издали взглянув на больного в тулупе, скажет: «Идите-ка, батенька мой, в аптеку и спросите лекарства», а там ему подадут первую попавшуюся в руки баночку — лишь бы лекарство! Но беда, если туберкулез будет лечиться касторкой. Таких врачей нет совсем. Больного надо внимательно прослушать, послать в лабораторию, подумать над результатами анализов, а потом уже лечить.

К сожалению, в сельском хозяйстве из-за отсутствия агрохимических лабораторий дело происходит далеко не так.

Конечно, приблизительно агроном знает, на какую почву под какие культуры какие удобрения вносить. Но ведь и врач, глянув на больного в тулупе, приблизительно знает о болезни, аптекарь приблизительно нужное лекарство отпустит. Однако врач никакого лекарства не даст, точно не установив характер болезни. Почему же агрономы вынуждены все делать на глазок, приблизительно?

6За последнее время утвердилось мнение, что в связи с тем, что колхозники стали культурными и образованными, агроному работать стало гораздо легче. Это ошибка: работа агронома осложнилась.

Современный колхозник читает газеты, журналы, слушает радио, изучает труды корифеев науки. Агротехнику, ту, которая уже применяется в хозяйстве, он знает сносно. Он даже больше знает, что еще надо сделать, чтобы поднять производительность труда. А ведь полвека назад это был в большинстве неграмотный, суеверный, забитый человек, о земле и злаках знающий лишь то, что знали его деды и прадеды.

Короче говоря, специалист сельского хозяйства, если он не хочет оказаться лишним человеком, обязан непрерывно совершенствовать технологический процесс производства, т. е. непрерывно внедрять достижения науки и передового опыта применительно к конкретным местным условиям. А это сделать невозможно, если не будет существовать лабораторий, всесторонне обслуживающих производство.

Остановимся и напишем: продолжение следует. Большой разговор о месте агронома на производстве и о методах его работы надо продолжать, пусть агрономы выскажутся по затронутым в статье вопросам. Разрешить их можно только совместными усилиями.

Николай Карташов

У ЗОЛОТОЙ СОПКИ

Очерк

На карте Челябинской области близ Троицка, чуть юго-восточнее, начертан маленький кружочек, который обозначает небольшую железнодорожную станцию с поэтическим названием Золотая Сопка. В летние дни на этой небольшой станции, расположенной у быстрой степной речушки Уй, часто можно слышать детский смех, веселые песни пионерских отрядов. Широко раскинувшийся смешанный лес, сопки, покрытые пестрым ковром высоких трав, степная река с ее песчаными берегами — все это влечет к себе детвору. Здесь, у Золотой Сопки, в летние месяцы звенят песнями пионерские лагери, туристские базы. Сюда приезжают горожане, чтобы насладиться степным простором, лесом, рекой…

Мне, однако, пришлось побывать у Золотой Сопки не жарким летом, а в холодные февральские дни 1958 года, когда степные ветры яростно заметали дорогу, слепили глаза.

Что же влекло сюда в эту совсем не дачную пору?

У самой Золотой Сопки вот уже четыре года строится крупнейшая в стране тепловая электрическая станция, одна из тех «миллионных» станций, строительство которых предусмотрено шестым пятилетним планом.

Случилось так, что перед самым выездом из Челябинска в Троицк я смотрел кинофильм «Коммунист». События этой картины, как известно, развертывались на строительстве первой советской электростанции на Шатуре в те годы, когда государство наше делало свои первые, невыразимо трудные героические шаги.

В вагоне пригородного поезда я думал об этом фильме, вольно или невольно сопоставлял первую нашу маленькую стройку с теми картинами индустриального могущества, которые время от времени открывались даже из окна вагона.

…Смотрю на заснеженную дорогу, и чудится, что идет по ней коммунист Василий Губанов, высокий, могучий, суровый. По старой шинели, по прихрамывающей походке нетрудно угадать недалекое прошлое этого человека — и фронт, и ранения, и лишения. Идет на стройку электростанции рядовой человек, чтобы по велению партии начать осуществление великой ленинской идеи электрификации.

Трудно, неимоверно трудно было строить эти первые электростанции.

В 1920 году на территории нынешней Челябинской области наиболее крупными являлись электростанции Саткинского металлургического завода (3200 киловатт) и Златоустовского завода (2000 киловатт). Челябинск располагал карликовой электрической станцией, предназначенной для освещения двух-трех улиц и нескольких культурных учреждений. На территории области в течение 1913 года было выработано электрической энергии лишь 300 тысяч киловатт-часов, то есть столько, сколько производит ее сейчас за три часа стотысячная турбина Южно-Уральской ГРЭС. В настоящее время на электростанциях нашей области вырабатывается электроэнергии почти в семь раз больше,-чем во всей царской России.

«Вообразить… себе применение электрификации в России можно лишь с помощью очень богатой фантазии. Я лично ничего подобного представить не могу».

Эти слова принадлежат известному английскому писателю Г. Уэллсу. Их можно найти в его книге «Россия во мгле», написанной после посещения нашей страны в конце 1920 года.

Но вот 36 лет спустя в Россию приезжает другой англичанин — Ситрин, председатель Центрального электрического управления Англии. Вместе с делегацией английских энергетиков Ситрин поехал в глубь России, за Уральский хребет, на нашу Южно-Уральскую ГРЭС. Он никак не ожидал увидеть «в этом медвежьем углу», «на краю света» современную мощнейшую тепловую электростанцию. В журнале дежурного инженера электростанции Ситрин, выражая мнение английской делегации, записал:

«Большое впечатление произвели на нас квалификация рабочих, а также техника, установленная на электростанции».

Это — не просто проявление вежливости. Может быть, ему не очень хотелось делать подобную запись, но что поделаешь: факты есть факты.

…Вот какие мысли, ассоциации, воспоминания одолевали меня в те несколько часов, которые необходимы были, чтобы одолеть расстояние от Челябинска до Троицка.

Город Троицк имеет более чем двухсотлетнюю историю. Когда-то, в середине восемнадцатого века, Троицкая крепость служила рубежом, защищавшим границы России от набегов степных орд. Затем эта крепость прославилась меновой торговлей с азиатскими народами. Троицкая меновая ярмарка пользовалась большой популярностью. В течение двух весенних месяцев по широким дорогам сюда тянулись караваны из глубин Азии. Чего-чего только здесь не было! Табуны кровных скакунов, дамасские булатные клинки, шелковые ткани, тюки овечьей и верблюжьей шерсти, легкая китайская парча, фарфоровая посуда… Уральские города привозили сюда медную посуду, клинки, железный инструмент, деревянное поделье.

Рассказывают, что в нескольких километрах от Троицка, вниз по течению реки Уй, на живописной сопке была таможенная застава. Здесь у купцов требовали пошлину золотом. Отсюда, якобы, и название — Золотая Сопка.

Если окинуть взором степные просторы, раскинувшиеся вокруг Троицка, то с радостью и восхищением увидишь чудеснейшие перемены, произошедшие за годы Советской власти. Почти ровесник Троицка — город Челябинск стал одним из крупнейших индустриальных центров страны. Юго-западнее, у горы Магнитной вырос новый город и один из крупнейших в мире металлургических комбинатов. На юго-востоке создается мощный Соколовско-Сарбайский горно-обогатительный комбинат. Севернее растет Еманжелинск — город угольщиков…

И как-то так получилось, что до недавних пор рука индустриализации по-настоящему не коснулась старого степного города Троицка. Но вот и до него дошел черед. Троицкая электростанция вызовет коренные перемены в жизни, в облике, в судьбе Троицка.

* * *От станции Троицк до стройки — километров семь. Автомашина мчится по хорошо укатанной дороге и вскоре с ходу влетает на сопку. Перед глазами открывается панорама поселка и стройки.

— Вот и наш поселок, — сказал шофер автомашины Александр Николаевич Маловечко. — Я тут с первых дней, как говорится, с первых камней. Четыре года назад кругом была степь. А вот теперь, глядите…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Южный Урал, № 31"

Книги похожие на "Южный Урал, № 31" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рустам Валеев - Южный Урал, № 31"

Отзывы читателей о книге "Южный Урал, № 31", комментарии и мнения людей о произведении.