Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

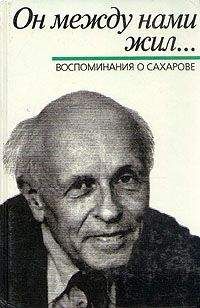

Описание книги "Андрей Сахаров. Наука и свобода"

Описание и краткое содержание "Андрей Сахаров. Наука и свобода" читать бесплатно онлайн.

Эта книга — первая биография «отца советской водородной бомбы» и первого русского лауреата Нобелевской премией мира. В ее основе — уникальные, недавно рассекреченные архивные документы и около пятидесяти интервью историка науки Геннадия Горелика с людьми, лично знавшими А.Д. Сахарова еще студентом, затем — выдающимся физиком и, наконец, опальным правозащитником.

Впервые в книге даны ответы на вопросы, как и почему главный теоретик советского термоядерного оружия превратился в защитника прав человека? Была ли советская водородная бомба создана физиками самостоятельно или при помощи разведки? Что общего между симметрией бабочки и асимметрией Вселенной? Как Андрей Сахаров смотрел на свою судьбу и что думал о соотношении научного мышления и религиозного чувства?

Ноябрьский доклад Сахарова уже об этом — «Рациональная вычислительная схема для вычисления шпуров».

Без пояснений ясно, что это на пальцах не объяснишь. Это ядерная физика, одним из пионеров которой был Тамм. А большой наукой для него и его нового аспиранта было тогда понять закон, управляющий жизнью атомного ядра.

Капля ядерной физикиЯдерная физика во многом определила судьбу этого аспиранта и судьбу «очень многих, может всех». Поэтому для любознательных нефизиков попробуем дать простой ответ на вопрос, что, собственно, так интересовало Тамма.

Сейчас уже любой нефизик знает, что все предметы, окружающие его, состоят из атомов. Разновидностей этих стандартных частей мироздания — элементов — меньше сотни, ничтожно мало по сравнению с разнообразием предметов, из них составленных.

Еще в прошлом веке химик Дмитрий Менделеев обнаружил порядок в свойствах химических элементов. Он разложил по полочкам все известные тогда элементы и предсказал новые, для которых предназначил пустые места на полочках. Предсказанные элементы были открыты, встали на приготовленные им места, а весь «шкаф» получил название Периодическая система Менделеева.

Совершенно непонятным, однако, оставалось, почему у элементов столь различные свойства. Почему, например, одни — блестящие металлы, а другие — прозрачные газы. Столь же непонятно было, что такое атом, как он устроен. Загадки атомного мира копились, пока истории это не надоело. И тогда, как не раз случалось в истории науки,

Сто загадок → одна отгадка.

Не зря же Андрей Сахаров, демонстрируя как-то свою способность зеркального письма, запечатлел эту поговорку — в ней общая формула научного триумфа. Таким триумфом стало открытие или, лучше сказать, раскрытие атома.

Сначала в 1911 году Резерфорд, изучая радиоактивность, экспериментально обнаружил, что атомы в основном состоят… из пустоты. Только самый центр атома, занимающий одну миллион-миллиардную его часть, заполнен. Это и есть ядро, вокруг которого на огромных расстояниях движутся электроны. Если ядро увеличить до размеров яблока, то электроны — пропорционально — удалились бы от яблока-ядра на десяток километров. Это означало, что проблема радиоактивности кроется в ядре и что радиоактивная, или внутриатомная, энергия должна именоваться ядерной. Когда ядро меняет свое состояние, излишек энергии уносят из него частицы или световое излучение — α-, β-, и γ-излучения. α, β и γ — первые буквы греческого алфавита и первые буквы ядерной азбуки.

Два года спустя Нильс Бор разгадал законы, по которым движутся электроны в атоме, — квантовые законы атомной физики. И на этой основе затем объяснил устройство «шкафа Менделеева». Именно тогда стало ясно, что свойства атома определяются его ядром.

Ядра различаются зарядом и массой. Разные по заряду ядра — химически разные элементы. Одинаковые по заряду, но разные по массе — это химически неотличимые изотопы одного элемента. Самое легкое ядро у водорода — это всего одна частица, и ее назвали протоном. Самое тяжелое — ядро урана, в котором двести с лишним частиц.

Тут самое время для второй общей формулы научного прогресса:

В сердцевине отгадки — новые загадки.

Устройство ядра оказалось загадкой еще более трудной, чем устройство атома. Ведь противоположно заряженные электрон и ядро связывает сила электрического притяжения — сила, известная со времен Максвелла и давно одомашненная. А что удерживает вместе одноименные заряды ядра? Что преодолевает огромные силы электрического отталкивания? Ведь эти силы в миллиарды раз больше атомных из-за того, что ядро в сто тысяч раз меньше атома.

Этот ядерный вопрос до сих пор не получил полного ответа, но один из первых шагов к его решению сделал Игорь Тамм в 1934 году.

Незадолго до того экспериментаторы открыли новую частицу — электрически незаряженную, нейтральную, — назвали ее поэтому нейтрон. Но во всем остальном нейтрон оказался похож на протон. Их признали равноправными составляющими ядра и объединили общим названием — нуклон. Уже это решило несколько ядерных головоломок, но остался вопрос о силе, связывающей частицы ядра.

Тамм предположил, что связывать протон и нейтрон может обмен известными легкими частицами (из которых самая известная — электрон), как будто нуклоны все время перебрасываются мячиками из рук в руки. Это была новая идея. Новая и… неправильная. Тамм сам провел соответствующий расчет, убедился, что сила слишком мала, и опубликовал свой отрицательный результат. Отрицательный только на первый взгляд.

По пути, намеченному Таммом, пошел в 1935 году японский теоретик Юкава, который, однако, не стал заранее назначать частицу, обмен которой связывает нуклоны в ядре. И тоже получил отрицательный результат — подходящая частица должна была иметь массу в 200 раз больше массы электрона, а поскольку такой частицы никто не наблюдал, грустно заметил он, «изложенная теория находится, по-видимому, на неверном пути».[88]

Путь был верный. Через два года, в 1937 году, экспериментаторы открыли частицу с такой массой. Ее назвали мезон, от греческого слова, означающего промежуточный, средний по массе между электроном и протоном. Нашли новую частицу, но не закон ядерного взаимодействия. Путь был верный, но очень извилистый. Физики не догадывались тогда, что найденная частица — не та, которую предсказал Юкава. Убедятся они в этом только через десять лет, к счастью для научного прогресса тут же найдут «ту» частицу и передадут ей имя мезон.

А пока — и все следующее десятилетие — проблема ядерных сил стояла перед физикой, и все следующее десятилетие Тамм видел перед собой эту проблему.

Игорь Тамм, безработный фундаментальный теоретикДесятилетие это было самым черным в жизни Тамма. В 1937-м он лишился троих близких ему людей: младшего брата, друга юности и любимого ученика. Почему его самого не объявили врагом народа, понять трудно, но в хаосе Великого террора таких непонятных вещей много. Ясно только, что звание члена-корреспондента Академии наук тогда не защищало, и ядерной физике было еще далеко до стратегической профессии.

Потери тридцать седьмого года повлекли за собой, однако, оргвыводы — ректор университета порекомендовал Тамму подать в отставку с должности заведующего кафедрой теоретической физики. А после ареста в 1938 году сотрудника ФИАНа Румера приняли меры и в Академии наук. Из-за «необеспеченности руководства со стороны заведующего отделом [Тамма], недостаточной работы по подготовке кадров» теоротдел формально закрыли, а его сотрудников распределили по лабораториям.[89]

Затем мрачные годы войны и эвакуации института в Казань до осени 1943 года.

Только после возвращения ФИАНа в Москву теоротдел восстановили и Тамм занял свое место.

Труднее было с творческой безработицей — за десятилетие после 1937 года Тамм не решил никакой задачи, сопоставимой с результатами предшествующих лет. Условия военного времени многое могут объяснить. Но для страстной натуры Тамма такие объяснения мало что значили. Значила бесплодность усилий построить теорию ядерных сил.

К природному энтузиазму Тамма добавлялось то, что в физику он входил в революционное для нее время, когда радикально менялись самые основные ее понятия: пространство, время, причинность. Осуществилась мечта алхимиков — ядерные «алфизики» научились превращать один элемент в другой. Выдающиеся физики, начиная с Бора, даже вполне серьезно обсуждали другую несбыточную мечту — вечный двигатель. А Тамму самому удалось внести вклад в понимание неэлементарности элементарных частиц.

Это теперь ясно, что революционный период в фундаментальной физике закончился в начале 30-х годов. А поколение, на глазах которого революция совершалась, надолго сохранило революционный азарт. Азартный от рождения Тамм — в особенности. У него, настоящего профессионала, за плечами было семь первоклассных результатов, включая теорию излучения Вавилова — Черенкова (за которую ему предстояло получить Нобелевскую премию). Однако сам он больше всего ценил свою — неправильную в узком смысле слова — идею 1934 года о механизме ядерных сил. Тогда он имел дело с передним краем физического знания, и выдвинутая им идея была шагом за этот край.[90]

К физике он относился глубоко эмоционально. «В красивую теорию можно влюбиться, как в красивую женщину», — говорил он.[91] А когда «научный роман» оказывался лишь опьянившей на время страстью, он — опустошенный и несчастный — просил молодых сотрудников «подкинуть какую-нибудь задачку» и называл это «опохмелиться после запоя».[92] Последние полтора десятилетия своей жизни он отдался безответной, увы, влюбленности в чарующе-прекрасную и смелую идею, обещавшую, казалось ему, фундаментальное продвижение в глубь микромира:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Андрей Сахаров. Наука и свобода"

Книги похожие на "Андрей Сахаров. Наука и свобода" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Геннадий Горелик - Андрей Сахаров. Наука и свобода"

Отзывы читателей о книге "Андрей Сахаров. Наука и свобода", комментарии и мнения людей о произведении.