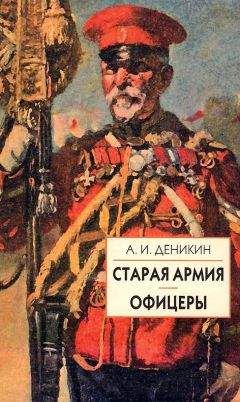

Антон Деникин - Старая армия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Старая армия"

Описание и краткое содержание "Старая армия" читать бесплатно онлайн.

Два выпуска книги «Старая армия» (1929 и 1931 гг.) посвящены различным аспектам жизни Русской Армии с 90-х годов XIX века до Первой мировой войны. В воспоминаниях кадрового офицера предстают яркие картины жизни и быта военной среды — от юнкерского училища до Академии Генерального штаба, от службы в артбригаде в захудалом местечке на западной границе Империи до военных смотров в столичном Петербурге. Очень ценными представляются наблюдения автора о взаимоотношениях Армии и общественности накануне революции 1905 г. и Великой войны. Отчуждение образованного слоя русского общества от Армии обернулось впоследствии непоправимой трагедией для всей страны.

Правда, давалось все это не легко, в особенности в медвежьих углах… Бывало, чадят нещадно керосиновые лампы; в столовой, отведенной под зрительный зал, душно до невозможности; взятые на прокат по дешевке кинематографические ленты рябят в глазах. Солдаты скучают от «чтениев», с нетерпением дожидаясь «разнохарактерного дивертисмента». Ходят, большинство по наряду, норовя удрать на волю — покурить, выпить… Медленно совершенствовались зрелища и вкусы зрителей; с превеликим трудом преодолевалась дистанция огромного размера — от «Царя Максимилиана» до «Взятия Измаила», от «бега в мешке» до «чтения о Суворове» и соколиной гимнастики.

В 1901 г. военное министерство решило поддержать это просветительное движение: устройство разумных развлечений всячески поощрялось им, но… без расходов для казны. Преимущественное внимание ведомство обратило на религиозно-нравственное воспитание солдат, для чего даны были крупный ассигнования на военно-церковное строительство и введены внебогослужебные беседы полковых священников. Эти меры, как слишком утилитарно смотрел официальный отчет, должны были «отвлекать нижних чинов от бесцельного шатания по городу в праздничные дни и от сношения с низшими слоями городского населения»…

Духовно-нравственное воспитание внедрялось также с превеликим трудом. Несмотря на указания свыше, в казарменной жизни этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, трудно поддаваясь начальническому учету и заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка. Казарменный режим, где все — и христианская мораль, и исполнение обрядов, и религиозные беседы — имело характер официальный, обязательный, часто принудительный, не создавал надлежащего настроения. Командовавшие частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса даже об исправном посещении церкви; и как иногда трудно было заставить офицеров ходить «для примера» в свою полковую церковь, если она бедна, тесна и расположена где-нибудь на окраине, а тут же поблизости — сияют огнями и привлекают сладкозвучным пением городские храмы… Зачастую только «наряд» и выручал.

Я думаю, что в лучшем случае солдат оставлял казарму с тою же верою и суевериями, которые приносил из дому.

Но не в этих только областях был недочет казарменного воспитания. Как я говорил, уже в предыдущем томе, казарма не делала ничего или почти ничего для познания солдатом своей родины и своих сыновних обязанностей в отношении ее; не воспитывала в чувстве здорового патриотизма и даже накануне войны не разъясняла ее смысла…

Можно привести ряд примеров из практики наших врагов и союзников, на основании производившихся у них анкет{Девятисотые годы.}: как в германской армии редко кто из новобранцев слышал о Бисмарке; как в Италии 27 % не слышали о Гарибальди; во Франции 42 % не имели понятия об Эльзасе и Лотарингии. 55 % никогда не слышали о Наполеоне и половина рекрут, уроженцев Орлеана, не знала об Орлеанской Деве… Но все эти недочеты патриотического воспитания меркнут перед всеобщим, повальным отсутствием отечествоведения в массе русского народа.

Если в этом грехе повинны были, наряду с военным ведомством, государство, гражданская школа и семья, то в отсутствии моральной подготовки к войне более повинно общее направление правительственной политики. Не какой-либо оппозиционный орган, а официальное описание русско-японской войны о причинах неудачи ее говорит: «В то время, как в Японии весь народ, от члена Верховного совета до последнего носильщика, отлично понимал и смысл и самую цель войны с Россией, когда чувство мщения и неприязни к русскому человеку накоплялось здесь целыми годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью»…

Мы молчали.

Можно было думать, что не легко доказать народу и армии необходимость для России японской войны… Но прошло десять лет, вновь сгустились тучи над страной, и история повторилась с удивительною точностью: в соседних странах происходила планомерная и горячая работа по моральной подготовке к войне с Россией — не только армии, но и общества и народа.

Мы же опять молчали.

Правительство наше для «успокоения общества чинило препятствия к устройству лекций и собраний, посвященных роковому Восточному вопросу, и давило на прессу. Доходило до того, что в провинции полиция воспрещала исполнение в общественных местах гимна родственной нам и дружественной Сербии… Как будто нарочно принимались меры, чтобы понизить подъем настроения страны и заглушить тот драгоценный порыв, который является первейшим импульсом и залогом победы.

Государь обратил внимание, что в переживаемые страною тревожные дни военнослужащие принимали участие в распространении слухов о наших приготовлениях к войне и готовящейся будто мобилизации и повелел принять меры к прекращению этого явления (1912). Этого необходимого напоминания было достаточно, чтобы не в меру усердные исполнители наложили окончательный запрет на всю область моральной подготовки к войне:

— От греха подальше…

И казарма перед надвигавшейся грозой замкнулась накрепко в скорлупе своих повседневных забот. Редко, редко где, с опасливой оглядкой, знакомили солдата в популярной форме с ролью России в отношении балканских славян, с историческими задачами нашими на Востоке и противодействием им со стороны соседей — словом, со смыслом и значением тех событий, которые, вопреки нашему желанию, могли увлечь страну нашу на путь кровавых столкновений…

И увлекли.

* * *Внешняя выправка, физические упражнения и строевое образование встречали меньшие затруднения, нежели «словесность», но и эти отрасли обучения требовали много лишнего времени и труда по двум причинам: отсутствия хоть какой-нибудь допризывной подготовки и полного пренебрежения русской молодежи к спорту.

В 1908 г. Государь повелел «завести в деревнях обучение детей в школах строю и гимнастике запасными и отставными унтер-офицерами за малую плату»… В том же году инспектор народных училищ Екатеринославской губ. Луцкевич — первый завел в Бахмутском уезде обучение школьников строю, за что удостоился Высочайшей благодарности. В 1909 г., по указанию Государя, особая комиссия из членов министерств военного и народного просвещения занялась вопросом «о надлежащем военном воспитании в школах гражданского ведомства», получившем формальное осуществление в 1912–1913 гг. Наконец, в 1911 г. было утверждено положение «О внешкольной подготовке русской молодежи (не свыше 15 лет) к военной службе».

По внешности как будто дело налаживалось. И в Петербурге на Высочайших смотрах в 1911–1912 гг. картинно проходили 6−10 тысяч «потешных». Но по существу вся «уродливая организация потешных» — как говорит ген. Ю. Данилов — служила «больше карьерным целям их основателей и ревнителей, чем делу серьезной подготовки молодежи к защите своей родины».

Начинания правительства разбивались о несочувствие общества, не доверявшего правительству и тронутого идеями антимилитаризма, о страстное противодействие прогрессивной печати. С самого начала, не имея общественной материальной поддержки, дело стало увядать, тем более, что в основу его была положена все та же старая система, определяемая бессмертной фразой: «без расходов для казны».

Да и поздно уже было.

Что касается второго обстоятельства — спорта, то единственным «спортом», который знал главный контингент армии, были немереные версты бесконечных русских дорог и тяжкий труд землепашца, преждевременно гнувший спину… Выносливость русского солдата действительно была исключительной. Даже такой естественный спорт, как плавание, был не в чести — и в мирном быту, и в особенности на службе, где, из боязни ответственности за подчиненного, допускалось купание только на отмеченном или огороженном месте, обыкновенно очень мелком. И при всем этом статистика отмечала за период, например, 1896–1901 гг. большую цифру — 814 утонувших нижних чинов…

За малыми исключениями, молодые солдаты являлись в казарму в полном смысле «сырыми». Выправка приобреталась не скоро. К тому же мешала ей одежда, в которую облекали молодых — не только лишенная щегольства, но во многих частях представлявшая изрядную рвань.

Бывало, смотришь на эти первые шаги будущего воина — и смешно, и жалко становится. Старание так и прет из него, но корни военной премудрости горьки, долго не дается она. Движения неуверенны, угловаты, ружье валится из рук; возьмет разбег такой, что стену проломить впору, а перед самой «кобылой» остановится как вкопанный, уткнувшись в нее животом, на потеху всей казарме.

Силач — подковы гнет — не может подтянуться на 5–6 ступеней по наклонной лестнице: пот катится градом, трещит по швам «4-й срок», и опускается беспомощно и виновато грузное тело.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Старая армия"

Книги похожие на "Старая армия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Антон Деникин - Старая армия"

Отзывы читателей о книге "Старая армия", комментарии и мнения людей о произведении.