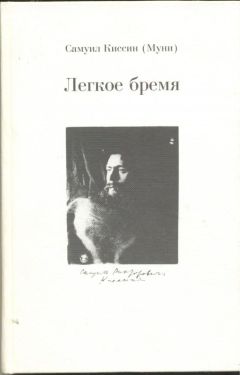

Самуил Киссин - Легкое бремя

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Легкое бремя"

Описание и краткое содержание "Легкое бремя" читать бесплатно онлайн.

С.В. Киссин (1885–1916) до сих пор был известен как друг юности В.Ф. Ходасевича, литературный герой «Некрополя». В книге он предстает как своеобразный поэт начала XX века, ищущий свой путь в литературе постсимволистского периода. Впервые собраны его стихи, афоризмы, прозаические фрагменты, странички из записных книжек и переписка с В.Ф.Ходасевичем. О жизни и судьбе С.В.Киссина (Муни) рассказывается в статье И.Андреевой.

Огромной рифмой связало нас.

О друг [неверный, единственный],

терзатель безжалостный…

В. Ходасевич

Бесстрастно и скупо сообщал Ходасевич о смерти Муни. 22 апреля 1916 года он написал Б. А. Садовскому:

У меня большое горе: 22 марта в Минске, видимо — в состоянии психоза, застрелился Муни. Там и погребен[255].

Но Анна Ивановна вспоминала об этих днях:

У Влади опять начались бессонницы, общее нервное состояние, доводящее его до зрительных галлюцинаций, и, очевидно, и мои нервы были не совсем в порядке, так как однажды мы вместе видели Муню в своей квартире[256].

Чувство собственной вины терзало Ходасевича. Он казнился, знал, что виноват и искал оправданий. Даже когда в 30-е годы, в эмиграции, он стал набрасывать канву жизни, весь 1916-й год он выстроил как объяснение того, почему не помог, не мог помочь Муни:

1916. Болезнь. — Корсет. — Коктебель. — Призыв. — + Муни[257].

С зимы 1915 года Ходасевич действительно тяжело болел: врачи предположили костный туберкулез, приговорили к ношению корсета, потребовали отъезда на юг. Записная книжка его тех месяцев исчеркана тревожными вопросами:

Снимается ли гипс? Какой корсет? На ск<олько> времени? Пускают ли туберкулезных в санаторий? Боль в боках.

Подсознательно он изменял, смещал порядок событий: о смерти Муни Ходасевич узнал 26–28 марта 1916 года, в Крым выехал 4 июня, а его призывные дела разыгрывались уже в Коктебеле. Если даже в 30-е годы у него появилась потребность «подправить» судьбу, что ж говорить о 1916-1920-м, когда чувство вины было живым и острым.

Он знал, в чем виноват, и сам написал об этом в очерке «Муни». Именно в годы Муниной службы (1914–1916) пришло к Ходасевичу ощущение уверенности, свободы владения словом. Как позже писал он в «Державине»:

В жизни каждого поэта бывает минута, когда полусознанием, полуощущением (но безошибочным) он вдруг постигает в себе строй образов, мыслей, чувств, звуков, связанных так, как дотоле они не связывались ни в комч[258].

Стихи могли быть лучше или хуже, но это были его стихи. Жесткая тирания Муни, безжалостная насмешливость, ироничность, которые они с юности культивировали, теперь мешала, стесняла. Ему не нужен был суд пусть очень близкого человека, тем более — близкого! И Муни, двойник, близнец Ходасевича, почувствовал холодок отстраненности и понял, что он выставлен из жизни друга. Он остался один на один со старой Гудель.

Чувство вины прорывается и в стихах Ходасевича, в частности, в том, что отныне Муни является ему только в виде призрака, порой — «призрака кровавого», совсем как в классической трагедии. Даже в первом стихотворении, написанном после смерти Муни, — «Ищи меня», где его присутствие ощутимо физически, передано шепотом, взмахами, касаниями, сквозняками, теплом, как на спиритическом сеансе, поэту важно было показать, что перед нами призрак. В одном из черновиков он дописал еще одну строфу:

Вот комната моя. Упрям и своенравен,

Луч золотит моих вещей края.

Вот лампа, стол и на стене — Державин.

Вот зеркало, но в нем — не отражаюсь я.

Подчеркнутая предметность описания: комната, лампа, стол зеркало — проявляет прозрачность, нереальность говорящего. Строфа явно выпадала из стихотворения, Ходасевич зачеркнул ее, затем восстановил, написав: «Надо»[259], и в конце концов от нее отказался.

Со временем чувство вины настолько выросло, что отделилось и само стало субъектом стихотворения:

Леди долго руки мыла,

Леди крепко руки терла.

Эта леди не забыла

Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица

Бьетесь на бессонном ложе.

Триста лет уж вам не спится —

Мне лет шесть не спится тоже.

(9 января 1922)

В чувстве всепоглощающей вины слились, соединились образы Макбета, мучимого видениями («Зачем киваешь головой кровавой… Ступай отсюда, скройся, мертвый призрак…»), и бессонная леди Макбет, пытающаяся стереть с рук пятна крови («Ах ты, проклятое пятно! Ну, когда же ты сойдешь…»).

Да ведь и образ Каина вызван к жизни не только эмиграцией — обреченностью на скитальчество, бездомье. К «семиверстным сапогам» Каин Ходасевича не сводится. Он удивляет внутренней сосредоточенностью, измаянностью, усилием прорваться к тому, что было до изгнания и послужило причиной его. От других, погрязших «в простом житье-бытье», валяющихся на пляже или сидящих в кафе за газетой, его отличает напряженная потребность вспомнить нечто очень важное.

И разом вдруг ослабевает,

Как сердце в нем захолонет.

О чем? Забыл. Непостижимо,

Как можно жить в тоске такой!

Герой забыл, поэт — нет. Случайно ли, что именно грех братоубийства, который Ходасевич взял на себя, о котором десятилетие твердил в стихах («И будут спрашивать, за что и как убил, — // И не поймет никто, как я его любил»), в России 20-30-х годов станет настолько распространенным, всеобщим что его можно бы назвать «российским грехом». (Впрочем, ни одного действительно виновного в братоубийстве это не заставило покаяться.) Своего Каина Ходасевич отметил портретной, узнаваемой черточкой: «Неузнанный проходит Каин // С экземою между бровей».

Чувство вины, вместе с памятью о друге поэт пронес через всю жизнь. В своих стихах повторял Мунины строки, интонации; в письмах и статьях вспоминал его словечки и шутки, сознательно подчинял себя его нравственной строгости, правдивости, детски-максималистской. До смерти Муни он и не подозревал, как соединило, заплело их начало жизни и начало поэзии.

Он и внешне, в днях, повторял Муни в движениях, поступках, заимствуя у него то, что в юности поражало воображение. И вот уже о Ходасевиче молодой поэт Ю.Терапиано рассказывает, гордясь его даром предвиденья: «Он чувствовал на расстоянии приближение гостей — и ни разу не ошибся, насколько мне помнится, говоря: “А вот сейчас к нам идет такой-то”»[260]. Нина Берберова уверяла, что Ходасевич предощущал землетрясения, катастрофы.

В наследство другу Муни оставил загадку времени, прочтение его знаков и смыслов. Так и эдак в статьях, стихах, воспоминаниях Ходасевич поворачивал, рассматривал под разными углами обрывок их общей молодости и оставил живые убедительные свидетельства. Я говорю не только о «Некрополе» и очерках-воспоминаниях, но и о статьях, рассказах и стихах.

Порой ему казалось — он все понял, загадки разгаданы. И он отважно заявлял: «Я многие решил недоуменья, // Из тех, что так нас мучили порой». Как ни странно, впервые поэт испытал это в годы революции, когда его «подхватило, одурманило, понесло». Ходасевич отличался замечательным эмоциональным резонансом: он заражался стихийным движением, опьянялся им, пусть на короткое время, прежде чем приходила трезвость и острота виденья. И знал это свое качество: «Живит меня заклятым вдохновеньем // Дыханье века моего» (то же слово употребил он по отношению к революции: «живительна для поэта»). Трудно представить, но ведь и в первые месяцы войны он собирался взять в дом парочку раненых: «очень уж нужда велика».

Там, где усталый взгляд Муни видел обрыв, «ниву-кладбище», «костьми обильную», «сухой и пыльный колос», Ходасевич ощутил толчок, движение, биение жизни; зерно в его стихах из могильной тьмы проклюнулось, рвануло к свету, пробивая толщу земли, асфальт, плиты, неудержимо зеленея. В книге «Путем зерна» поэт сформулировал библейски-простой, вечный закон, которому подчинена жизнь всего живого: растения — человека — народа. В том-то и заключалась мудрость и зрелость, чтоб принять и сформулировать известное всем от веку:

Так и душа моя вдет путем зерна;

Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,

Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:

Всему живущему идти путем зерна.

Книга «Путем зерна» посвящена «Памяти Самуила Киссина». Поэтому 1-е и 2-е издания «Путем зерна» начинались стихотворением «Ручей». Последняя строфа была дописана в марте 1916 г. Ходасевич читал стихотворение Муни и, вероятно, иным увидел его после смерти друга; оно оказалось не в «антологическом роде», а скорее в онтологическом — трагически прозвучала в нем тема судьбы:

Под вечер путник молодой

Приходит, песню напевая;

Свой посох на песок слагая,

Он воду черпает рукой

И пьет — в струе, уже ночной,

Ничьей судьбы не прозревая.

В первых изданиях книги поэт расположил стихи, как фотографии в альбоме, прежде всего те, которые были связаны с Муни общностью пережитого, отголосками разговоров. За стихотворением «Ручей» следовали «Слезы Рахили» (1916), «Авиатору» (1914), «Уединенье» (1916), «Рыбак» (1919). Формула «путем зерна» выводилась в споре с судьбой одного человека — Самуила Киссина.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Легкое бремя"

Книги похожие на "Легкое бремя" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Самуил Киссин - Легкое бремя"

Отзывы читателей о книге "Легкое бремя", комментарии и мнения людей о произведении.