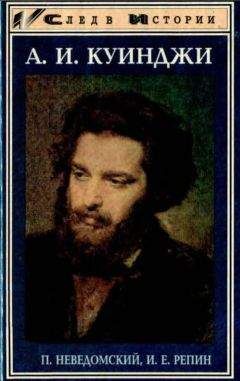

Михаил Неведомский - А. И. Куинджи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "А. И. Куинджи"

Описание и краткое содержание "А. И. Куинджи" читать бесплатно онлайн.

В истории России трудно встретить сталь оригинальную и столь исключительно самобытную натуру, по выражению Репина «гения-изобретателя», однолюба, всю жизнь горевшего огнем любви к искусству и только искусству…

В детстве — сиротство и нищета, а под конец жизни — огромное состояние, которое он целиком отдал на нужды родного искусства, высочайшая художественная слава, блеск такого успеха, который выпал немногим русским художникам.

Книга рассказывает об истории жизни и творческом пути этого удивительного человека.

Предлагается широкому кругу читателей.

И первая стадия этого объединения есть единение самого художника со зрителем, слушателем, читателем путем публичного выступления.

Закончив свое создание, каждый художник, естественно, влечется к общению с публикой. Это — в натуре вещей… У Леонида Андреева в одной из повестей («Мои записки») есть прекрасный образ. Художник заточен в тюрьму. Ему разрешено рисовать, но лишь на аспидной доске, и, чтобы начать что-нибудь новое, приходится уничтожать ранее нарисованное, так что никто не видит рисунка, кроме самого художника… Он сначала с радостью принимается за творчество. Но скоро им овладевает отчаяние, и он кончает самоубийством… Заточенное, скрытое от человечества творчество — это contradictio in adjecto.

Какие же глубоко серьезные мотивы должны быть налицо у большого художника, чтобы добровольно заточить свое творчество «в тюрьму», чтобы сделать из него тайну для общества!..

Когда Куинджи «замолчал», распространились слухи, что он просто «бросил» живопись, отдался материальным заботам, хозяйственным делам. Это было величайшее и — скажу настоящее слово — пошлейшее заблуждение…

Ни на один день не «бросал» своего искусства этот стихийный талант.

«Днепр». Эскиз

(Собственность Общества имени А. И. Куинджи)

Не было дня, — кроме разве дней путешествий да болезней, — который бы он провел, не взявши в руку кисть или карандаш. И так было до старости, до самых последних дней. Даже в последнюю болезнь, сведшую его в могилу, он первое время постоянно рисовал в постели. А в дни здоровья — уже старик — каждое утро то лежа в постели разрабатывал карандашные эскизы, то в одном белье бежал в мастерскую внести новый, пришедший ему в голову штрих в какую-нибудь из своих неоконченных картин…

Что же говорить о той поре, когда началось «молчание», о поре 80-х годов, когда он, — 40-летний, полный душевных сил и могучего здоровья человек, — весь кипел художественными замыслами!..

Тотчас после «Днепра утром» он принимается за «Закат и степи» (начатый еще раньше «Березовой рощи»), затем пишет «Радугу» и т. д. и т. д., — пишет, но не выпускает из своей мастерской и никого не пускает в свою мастерскую…

«Вид на Москворецкий мост, Кремль и храм Василия Блаженного».

Чем же объяснить это молчание Куинджи, это пожизненное заточение его новых картин?

Если бы Архип Иванович был хоть в малой мере причастен к «литературе» — в форме отрывочных записей какого-нибудь дневника или в форме хотя бы самой непритязательной переписки с друзьями — это, конечно, помогло бы нам в решении загадки. Но он писал только деловые записки в два-три слова; никакой переписки после него не осталось…

Душевная драма Куинджи — а я уверен, что тут была драма — ни в каких документах не зарегистрирована. Все, что имеется в нашем распоряжении, это, увы! — психология, психологические догадки и гипотезы… Поле это — обширное, и прокладывать путь по нему — предприятие рискованное. Но что поделаешь, если иного, готового пути нет?

Пытаясь разгадать загадку, я обращался к близким покойному людям, обращался к старым товарищам его по «передвижничеству», обращался и к некоторым из учеников его, пользовавшимся его доверием.

Большинство отвечало:

«Вероятнее всего, что после такого небывалого успеха, какой имели «Ночь на Днепре» и «Березовая роща», Архип Иванович уже не желал выступать с вещами, на которые он в этом смысле не надеялся; а ведь надо было дать такое новое, чтобы успех его затмил успех прежний…»

Что же? Значит, ключ к загадке — самолюбие, славолюбие, честолюбие?.. Мы знаем, что эти свойства далеко не были чужды необузданному, стихийному я Архипа Ивановича… Но достаточно ли их для объяснения молчания? Могли ли одни эти побуждения сами по себе побороть могучее влечение каждого художника к общению с человечеством, лежащее, как я говорил, в натуре вещей?

Мне думается: нет, не могли. Именно слишком стихийна была вся фигура этого художника и слишком подлинный он был художник, чтобы нам удовлетвориться таким объяснением. Мне думается, это могло быть привходящим моментом, а не определяющим…

И даже менее всего вероятным кажется мне такое объяснение — столь упрощенный ключ к сложнейшему психологическому вопросу: мне чувствуется здесь какой-то глубокий душевный перелом, нечто, пожалуй, аналогичное тому, что так долго не давало «говорить» Иванову, — перелом в мироощущении, в эстетических взглядах…

Основываясь в своих догадках прежде всего на том, что говорят мне картины Куинджи одна за другой, вплоть до последних, я, в виде «рупора», усиливающего звук их «речей», прибегаю к анализу умонастроения нашей интеллигенции в соответствующие годы, главным образом, конечно, в сфере художественных вопросов.

Вглядимся на минуту в эту эпоху перелома — 80-х годов…

В литературе мы видим в эти годы настроение «сумеречного», переходного момента…

Долго царивший в пашей беллетристике реализм подходит к своей ликвидации. Реализм в литературе (как и в искусстве вообще, как и в философском умонастроении) всегда покоится прежде всего на ясности общественного жизнеощущения. Народничество представляло собою стройную и ясную идеологию. Но стройность и ясность его покупались ценой упрощенного и утопического взгляда на действительность. Утопизм народнических теорий к 80-м годам выявил себя уже с достаточной определенностью. Само крестьянство оказалось совсем непохожим на то идеализированное представление о нем, какое легло базисом в теории «кающихся дворян» и наследовавших эти теории «разночинцев». Поправка за поправкой вводились одна за другой в некогда могучее и столь увлекательное миросозерцание. Но это были, в сущности, лишь ступени вниз, к его ликвидации…

«Идеалы дедов и отцов над нами бессильны», — с унылым самодовольством провозглашали публицисты «Недели», газеты, вполне отражавшей настроение восьмидесятничества. А новые идеалы, новые отправные точки еще не обозначились… Эпоха правительственной реакции совпала с эпохой интеллигентской растерянности, утраты былой веры, идеологической «бескрылости»… Даже такие упорно-стойкие идеологи действенного народничества, как Н. К. Михайловский, с болью сердечною делали такие признания:

«О наличности каких-нибудь общественных задач, которые соединяли бы в себе грандиозность замысла с общепризнанной возможностью немедленного исполнения, нечего в наше время и говорить. Нет такой задачи…»

Мне возразят: «Все это так, но касается все это лишь передовых общественных течений и их представителей… Какое отношение имеют эти обстоятельства к столь аполитическому явлению, как Куинджи и его творчество?»

Вместо ответа я сошлюсь на такого рода факты: почти одновременно с Куинджи замолчал столь далекий от политики, особенно в то время, художник слова, как Толстой: в 1879 году он пишет свою «Исповедь», где отрекается от художественного творчества… Вскоре по его стопам пойдет такой крупный талант, как живописец Ге, и тоже отречется от прежних задач и путей, тоже займется «опростительством»…

Признаки глубокого и всюду проникавшего идейного переворота были налицо во всех областях жизни и творчества.

Но среди мрака реакции и всеобщего уныния уже зарождались и положительные стороны новой идеологии, зарождались элементы будущего.

Можно сказать, что перелом, совершавшийся тогда в мышлении интеллигенции нашей, шел от гражданского морализма к более широким эстетике философским идеям и к универсализму мироощущения. С другой стороны, на место групповой, социальной психологии выдвигалась психология интимно-личная, на место старых, готовых социальных обобщений шли дробные, разрозненные попытки подойти к истолкованию жизни, отправляясь, как от центра, от человеческого я. Личность, с ее субъективными запросами и требованиями, постепенно все выше поднимала голову, выпрямлялась и росла.

Перемена мироощущения выразилась тотчас и в приемах художественного творчества. Уже у Чехова, лучшего литературного выразителя эпохи перелома, эти приемы значительно меняются, по сравнению с ближайшими его предшественниками. Завершитель эпохи реализма, он, по манере своей, везде — последовательный импрессионист. А в произведениях второй половины его деятельности уже заметны кое-где элементы символизма… Дальнейшая эволюция литературы пойдет в 90-х годах именно в этом направлении. Вся новейшая наша поэзия и беллетристика с этих пор окрашивается, год от году все решительнее, в те же «европейские» тона: «плен-эр» и импрессионизм царят у Горького; они же — плюс элементы стилизации — характеризуют и творчество Леонида Андреева… Конкретная, реалистическая плоть, — элементы быта, — исчезают из нашей беллетристики или обволакиваются флером символизма, выражающего субъективное умонастроение автора, его чаяния и надежды, его идеологические искания…

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "А. И. Куинджи"

Книги похожие на "А. И. Куинджи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Михаил Неведомский - А. И. Куинджи"

Отзывы читателей о книге "А. И. Куинджи", комментарии и мнения людей о произведении.