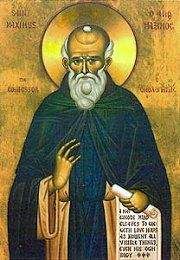

Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие"

Описание и краткое содержание "Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие" читать бесплатно онлайн.

В силу того, что автор применил к древней эсхатологии чуждую ей схему, он оставил без внимания некоторые немаловажные черты в эсхатологическом учении древних писателей и не дал их воззрениям полного освещения. В изложении эсхатологии мужей апостольских плохо выделено у автора хилиастическое течение; не решен при этом вопрос, все ли мужи апостольские были хилиастами, или нет, имел ли хилиазм какой‑либо смысл для богословствующей мысли первых христиан, в чем была его опора и исторические основы и в каком отношении стоял он к обще–церковной точке зрения. Равным образом в изложении воззрений мужей апостольских автор не говорит о сошествии во ад Христа и апостолов (Ерм, Под. IX, 16) и об участи ветхозаветных праведников (8), в изложении взглядов Иустина мученика допускает некоторую шаткость суждения, утверждая, что иногда св. Иустин учит о воскресении одних праведников, а чаще о всеобщем (втором) воскресении (46), как будто бы Иустин не учил о первом и лишь иногда склонялся к хилиазму. То же встречаем при решении вопроса о взгляде св. Ипполита на воскресение мертвых (101). Автор довольствуется выяснением только того положения, что будет всеобщее воскресение мертвых. Между тем для всякой эсхатологии с хилиастическим оттенком необходимо решить вопрос, признается ли в ней два воскресения или одно, ибо от такого или иного решения его зависит и признание системы хилиастической или православной. В отношении к св. Ипполиту решить этот вопрос тем более важно, что сам автор колеблется в определении характера его эсхатологической системы, и в науке до сих пор не пришли в этом отношении к определенному результату.

Но все отмеченное касается одних только мелочей. В общем на всех писателей автором обращено достаточно внимания. Если кому оно и оказано в сравнительно меньшей степени, то это только мужам апостольским. Их эсхатологические воззрения по своей важности заслуживали бы особого изучения. Так как эти воззрения нашли себе отражение в современной литературе лишь частью в отдельных намеках, то для надлежащего раскрытия и понимания их следовало бы представить их на широком историческом фоне в связи с новозаветной эсхатологией и воззрениями ближайших по времени древних церковных писателей, а также в сравнении с апокрифической апокалиптикой. Уже здесь, в изложении эсхатологии мужей апостольских, следовало бы наметить главные типы христианской эсхатологии, выделить из воззрений древнейших церковных писателей нить предания и особенно выдвинуть на первый план содержание regula fidei no эсхатологическим вопросам, доказав ее наличность в изначальных памятниках христианства и проследив ее раскрытие во всей последующей письменности. Это составило бы ключ и основу для оценки разных типов эсхатологии, для их сравнения и для анализа их в целях выделения из ряда частных мнений общепризнанной истины предания. Мало того, это дало бы возможность в последующем изложении избежать частых утомительных заявлений о том, что такой‑то отец не сомневался в возможности воскресения мертвых или в действительности второго пришествия и т. п., ибо и странно было бы, если бы он здесь, в regula fidei, допускал хотя какую‑либо тень сомнения. Не говорим уже о том, что это дало бы цельность общей картине и показало то центральное ядро, которое лежит в основе всей христианской эсхатологии. Но у автора на все это не обращено внимания. Эсхатология всех мужей апостольских изложена отрывочно, фрагментарно, и в то же время в общей массе, без всякой группировки и обобщений. Это, конечно, хорошо подчеркивает первобытный характер данной эсхатологии, но плохо вяжется с тем представлением, какое дает автор о веке мужей апостольских как эпохе особых эсхатологических интересов, живых эсхатологических чаяний и представлений.

От древнейших типов эсхатологии автор переходит к новому типу философской эсхатологии, нашедшему себе раскрытие в творениях Климента и Оригена. Принятая автором схема является в данном случае вполне подходящей, и ни с какими затруднениями здесь мы не встречаемся. Встречаются лишь иногда под рубрикой загробных мучений цитаты, относящиеся к будущему всеобщему суду. Прекрасно раскрыта автором эсхатология Оригена, занимающая во вступительной части центральное и главное место, как наиболее отразившаяся на эсхатологических воззрениях Григория Нисского. Добросовестно изложены воззрения и других церковных писателей III и IV в. В этой второй половине вступительной части можно указать лишь на некоторые недостатки. Думаем, что автор ошибочно считает Климента Александрийского (106) дихотомистом; слишком решительно утверждает, что Ориген не признавал душепереселения, ибо для многих веков и миров (не для мира сего) он допускал его (180); произвольно расширяет мысль св. Василия Великого, что после падения мы теперь возведены на небо, в положение, что местопребыванием праведных по смерти является небо (225); без достаточных оснований отождествляет у того же св. отца тьму шестоднева с тьмой будущего наказания (227). Но вот и все, что можно сказать по поводу этого прекрасно обработанного отдела. В общем вступительная часть сочинения дает ясное представление о воззрениях на будущую жизнь в древней Церкви и прекрасно подготовляет исторический фон для изучения и оценки эсхатологической системы Григория Нисского. Если в данном случае на что и можно посетовать, то только на то, что здесь не так рельефно, как можно было бы ожидать, очерчено общее течение идей в разных типах эсхатологии, и слабо намечена связь их с учением св. Григория Нисского. У автора обыкновенно недостает обобщений; его общие выводы слишком кратки и неопределенны (19. 52. 105). Впрочем, это только доказывает, что автор -ученый очень осторожный, сдержанный на выводы, которые всегда могут оказаться поспешными и ошибочными. При том необходимые обобщения — группировка писателей по направлениям — им сделаны с достаточной определенностью (255–257).

Главную часть сочинения М. Ф. составляет изложение эсхатологии св. Григория Нисского. Начинает автор с эсхатологического учения св. отца о телесной смерти. Выясняя таинственный акт смерти, этого перехода к новой жизни, автор подробно описывает его сущность и физические проявления, присоединяя доказательства в пользу мысли о неуничтожимости элементов человеческого тела. Главным образом, однако, он сосредоточивается на доказательствах бессмертия души (составляющих тему одного из важнейших сочинений Григория Нисского»О душе и воскресении»), приводя в пользу этого тезиса богословские и моральные основания и опровергая все против него возражения. Сверх сего, для того, чтобы дать всеисчерпывающее представление о таинстве смерти, автор присоединяет рассуждения о ее причине (грех) и о благодетельном значении ее для души (освобождение от плоти и приближение к Богу) и тела (уничтожение с смертию приразившегося к телу зла: животных потребностей и органов, и вытекающих из злоупотребления ими страстей) (258–290). Доказавши бытие души по смерти, автор описывает ее жизнь за гробом и раскрывает оригинальное учение Григория Нисского о пребывании души при элементах разложившегося тела, причем удачно доказывает, что это пребывание при них заключается в созерцании их мысленной силой, благодаря чему душа узнает элементы своего тела по отпечаткам своего обладания и сама сохраняет на себе некоторые телесные признаки соединения с телом (291–300). Указанным мысленным пребыванием связь души с телесным миром и ограничивается: автор опровергает словами Григория Нисского учение о душепереселении и переходит к характеристике загробного бытия души, указывая три вида состояний: для праведных, для грешников и среднее между тем и другим (300–308). Изложение здесь безупречно. С некоторыми затруднениями встречаемся мы в дальнейшей речи автора о»потусторонних местах и состояниях человеческих душ». Здесь трактуется о трех небесах, лоне Авраамове и аде, причем два первых неба понимаются в пространственном смысле; остальные же»места»принимаются только за духовные состояния. Это, конечно, правильно, но, нам кажется, тут не уяснены естественные недоуменные вопросы, как можно говорить о местах пребывания душ, особенно о 1–м и 2–м небе, если душа, по Григорию Нисскому (295. 322), не нуждается в пространственном определении своего бытия, можно ли трактации Григория Нисского о небесах, излагаемой в шестодневе, придавать значение эсхатологического материала, и если можно, то почему; откуда видно, что 1–е (воздушное) небо является местом пребывания праведников, и как совместить с этим мнение, что воздух является сферой жизнедеятельности демонов (328); почему у Григория Нисского одинаково называется раем и небесное царство (315), и небесная земля (319), и третье (умопостигаемое) небо (316). Учение об аде раскрыто у автора самым обстоятельным образом. Напрасно только автор в данном случае (325) умалчивает, что под κατάχθόνιοι Флп.2:10 Григорий Нисский разумел также и демонов (555). Прекрасным заключением к трактации о загробной жизни служит у автора тщательное изображение учения о небесном блаженстве, его сущности, развитии в бесконечность и разных степенях его (329–355), а также об адских мучениях. В последнем пункте автор подходит к одной из труднейших и главнейших частей своей работы. Здесь после решения вопроса о сущности адских мучений и определения исключительно духовного характера их (361–367) автор раскрывает учение об очистительном характере адских мучений (368–375), о различных степенях силы и продолжительности их (375–380) и — как вывод отсюда — о временности их. Автор, таким образом, уже здесь касается таких вопросов, которые имеют непосредственное отношение к самому трудному пункту в его сочинении — теории апокатастасиса. Несмотря на все трудности в решении всех этих вопросов, автор умело справляется со своей задачей, приходит к твердым и бесспорным научным выводам и счастливо устраняет все отрицательные инстанции на пути своих доказательств, указывая пути к примирению учения Григория Нисского о временности адских мучений с отдельными выражениями его о вечности будущих воздаяний (анализ понятий αιών и αίδιος — «неугасимый»означает качество, духовность).

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие"

Книги похожие на "Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Епифанович - Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие"

Отзывы читателей о книге "Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие", комментарии и мнения людей о произведении.