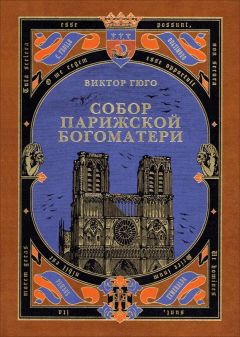

Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Собор Парижской Богоматери"

Описание и краткое содержание "Собор Парижской Богоматери" читать бесплатно онлайн.

«Собор Парижской Богоматери» — знаменитый роман Виктора Гюго. Книга, в которой увлекательный, причудливый сюжет — всего лишь прекрасное обрамление для поразительных, потрясающих воображение авторских экскурсов в прошлое Парижа.

«Собор Парижской Богоматери» экранизировали и ставили на сцене десятки раз, однако ни одной из постановок не удалось до конца передать масштаб и величие оригинала Гюго.

Перевод: Надежда Александровна Коган.

Авторы иллюстраций: E. de Beaumont, Daubigny, de Lemud, de Rudder, а также Е. Игнатова, В. Чебаник, Л. Дудник и другие художники.

Парижская беднота устроила ей пышные похороны, со слезами и молениями; но, к величайшему прискорбию всех ее приверженцев, богобоязненная девица не была причислена к лику святых за неимением необходимого покровительства. Менее благочестивые надеялись, что это дело пройдет в раю глаже, чем в Риме, и просто молились за покойницу, которой папа не воздал должного. Большинство верующих удовлетворялось тем, что свято чтило память г-жи Роланд и, как святыню, берегло кусочки ее лохмотьев. Город в память знатной девицы прикрепил рядом с оконцем ее кельи общественный молитвенник, дабы прохожие могли останавливаться около него и помолиться, дабы молитва наводила их на мысль о милосердии и дабы бедные затворницы, наследницы г-жи Роланд, позабытые всеми, не погибали от голода.

В городах средневековья подобного рода гробницы встречались нередко. Даже на самых людных улицах, на самом шумном и пестром рынке, в самой его середине, чуть ли не под копытами лошадей и колесами повозок, можно было наткнуться на нечто вроде погреба, колодца или же на замурованную, зарешеченную конуру, в глубине которой днем и ночью возносило моления человеческое существо, добровольно обрекшее себя на вечные стенания, на тяжкое покаяние.

Но людям того времени были несвойственны размышления, какие вызвало бы у нас нынче это странное зрелище. Эта жуткая келья, представлявшая собой как бы промежуточное звено между домом и могилой, между кладбищем и городом; это живое существо, обособившееся от человеческого общества и считающееся мертвецом; этот светильник, снедающий во мраке свою последнюю каплю масла; этот теплящийся в могиле огонек жизни; это дыхание, этот голос, это извечное моление из глубины каменного мешка; этот лик, навек обращенный к иному миру; это око, уже осиянное иным солнцем; это ухо, приникшее к могильной стене; эта душа — узница тела, это тело — узник этой темницы, и под этой двойной, телесной и гранитной, оболочкой приглушенный ропот страждущей души — все это было непонятно толпе. Нерассуждающее и грубое благочестие той эпохи проще относилось к религиозному подвигу. Люди воспринимали факт в целом, уважали, чтили, временами даже преклонялись перед подвигом самоотречения, но не вдумывались глубоко в страдания, сопряженные с ним, и не очень им сочувствовали. Время от времени они приносили пищу несчастному мученику и заглядывали к нему в окошечко, чтобы убедиться, что он еще жив, не ведая его имени и едва ли зная, как давно началось его умирание. А соседи, вопрошаемые приезжими об этом живом, гниющем в погребе скелете, просто отвечали: «Это затворник», если то был мужчина, или: «Это затворница», если то была женщина.

В те времена на все явления жизни смотрели так же, без метафизики, трезво, без увеличительного стекла, невооруженным глазом. Микроскоп в ту пору еще не был изобретен ни для явлений мира физического, ни для явлений мира духовного.

Вот почему случаи подобного добровольного затворничества в самом сердце города не вызывали удивления и, как мы только что упоминали, встречались довольно часто. В Париже насчитывалось немало таких келий для молитвы и покаяния, и почти все они были заняты. Правда, само духовенство радело о том, чтобы они не пустовали, — это служило бы признаком оскудения веры; если не было кающегося, в них заточали прокаженного. Кроме этой келейки на Гревской площади, существовала еще одна в Монфоконе, другая — на кладбище Невинных, еще одна — не помню где, кажется, в стене жилища Клишон; сверх того — множество рассеянных в разных местах города других убежищ, след которых можно отыскать лишь в преданиях, так как самих убежищ уже не существует. На Университетской стороне тоже была такая келья. А на горе святой Женевьевы какой-то средневековый Иов в течение тридцати лет читал нараспев семь покаянных псалмов, сидя на гноище, в глубине водоема; окончив последний псалом, он снова принимался за первый, по ночам распевая громче, чем днем, — magna voce per umbras[84]. И поныне еще любителю древностей, сворачивающему на улицу Говорящего колодца, слышится этот голос.

Что же касается кельи Роландовой башни, то надо заметить, что у нее никогда не было недостатка в затворницах. После смерти г-жи Роланд она редко пустовала больше двух лет. Многие женщины до самой смерти оплакивали в ней — кто родителей, кто любовников, кто свои прегрешения. Злоязычные парижане, любящие совать нос не в свое дело, утверждают, что вдов там видели мало.

По обычаю того времени, латинская надпись, начертанная на стене, предупреждала грамотного прохожего о благочестивом назначении этой кельи. Вплоть до середины XVI века сохранилось обыкновение разъяснять смысл здания кратким изречением, написанным над входной дверью. Так, например, во Франции над тюремной калиткой в феодальном замке Турвиль мы читаем слова: «Sileto et spera»[85]; в Ирландии, под гербом, увенчивающим главные ворота замка Фортескью: «Forte scutum, salus ducum»[86]; в Англии, над главным входом гостеприимного загородного дома графов Коуперов: «Tuum est»[87]. В те времена каждое здание выражало собою мысль.

Так как в замурованной келье Роландовой башни дверей не было, то над ее окном вырезали крупными романскими буквами два слова: «TU, ORA!»[88]

Народ, здравый смысл которого не считает нужным разбираться во всяких тонкостях и охотно переделывает арку Ludovico Magno[89] в «Ворота Сен-Дени», прозвал эту черную, мрачную и сырую дыру «Крысиная нора»[90]. Название менее возвышенное, но зато более образное.

III. Рассказ о маисовой лепешке

В ту пору, когда происходили описываемые события, келья Роландовой башни была занята. Если читателю угодно знать, кем именно, то ему достаточно прислушаться к болтовне трех почтенных кумушек, которые в тот самый миг, когда мы остановили его внимание на Крысиной норе, направлялись в ее сторону, поднимаясь по набережной от Шатле к Гревской площади.

Две из этих женщин были одеты, как пристало одеваться почтенным парижанкам. Их тонкие белые косынки, юбки из грубого сукна в синюю и красную полоску, белые нитяные, туго натянутые чулки с вышитыми цветной ниткой стрелками, квадратные башмаки из желтой кожи, с черными подошвами и в особенности их головные уборы — род расшитого мишурного рога, увешанного лентами и кружевами, которые еще и ныне носят крестьянки Шампани, соревнуясь с гренадерами русской императорской лейб-гвардии, — свидетельствовали о том, что это богатые купчихи, представляющие нечто среднее между теми, кого лакеи называют «женщиной», и теми, кого они называют «дамой». На них не было ни колец, ни золотых крестиков, но легко было понять, что это не от бедности, а просто из боязни штрафа. Их спутница была одета приблизительно так же, как и они, но в ее одежде и во всех ее повадках было нечто такое, что изобличало в ней жену провинциального нотариуса. Уже по одному тому, как высоко она носила кушак, видно было, что она недавно приехала в Париж. Прибавьте к этому шейную косынку в складках, банты из лент на башмаках, полосы юбки, идущие в ширину, а не вдоль, и тысячу других погрешностей против хорошего вкуса.

Две женщины шли той особой поступью, которая свойственна парижанкам, показывающим Париж провинциалке. Провинциалка держала за руку толстого мальчугана, а мальчуган держал в руке толстую лепешку. К нашему прискорбию, мы вынуждены присовокупить, что стужа заставляла его пользоваться языком вместо носового платка.

Ребенка приходилось тащить за собой non passibus aequis[91], как говорит Вергилий, и он на каждом шагу спотыкался, вызывая окрики матери. Правда и то, что он чаще смотрел на лепешку, чем себе под ноги. Весьма уважительная причина мешала ему откусить кусочек, и он довольствовался тем, что умильно взирал на нее. Но матери следовало бы взять лепешку на свое попечение — жестоко было подвергать толстощекого карапуза танталовым мукам.

Все три «дамуазель» («дамами» в то время называли женщин знатного происхождения) болтали наперебой.

— Прибавим шагу, дамуазель. Майетта, — говорила, обращаясь к провинциалке, самая младшая и самая толстая из них. — Боюсь, как бы нам не опоздать; в Шатле сказали, что его сейчас же поведут к позорному столбу.

— Да будет вам, дамуазель Ударда Мюнье! — возражала другая парижанка. — Ведь он же целых два часа будет привязан к позорному столбу. Времени у нас достаточно. Вы когда-нибудь видели такого рода наказания, дорогая Майетта?

— Видела, — ответила провинциалка, — в Реймсе.

— Могу себе представить, что такое ваш реймский позорный столб! Какая-нибудь жалкая клетка, в которой крутят одних мужиков. Эка невидаль!

— Одних мужиков! — воскликнула Майетта. — Это на Суконном-то рынке! В Реймсе! Да там можно увидеть удивительных преступников, даже таких, которые убивали мать или отца! Мужиков! За кого вы нас принимаете, Жервеза?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Собор Парижской Богоматери"

Книги похожие на "Собор Парижской Богоматери" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Виктор Гюго - Собор Парижской Богоматери"

Отзывы читателей о книге "Собор Парижской Богоматери", комментарии и мнения людей о произведении.