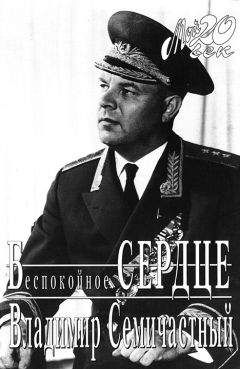

Владимир Семичастный - Беспокойное сердце

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Беспокойное сердце"

Описание и краткое содержание "Беспокойное сердце" читать бесплатно онлайн.

Свои воспоминания В.Е.Семичастный частично написал, частично надиктовал незадолго до своей кончины.

Человек цельный, убежденный, бескомпромиссный, он попытался осмыслить в них и собственную жизнь, и историю страны, которой около полувека служил верой и правдой.

Книга откроет читателю немало любопытного о методах и стиле работы высших органов Советского государства, КПСС и Комитета Государственной Безопасности.

В ней содержатся яркие характеристики политических деятелей СССР (Н.С.Хрущева, Л.М.Кагановича, Л.И.Брежнева, Ю.В.Андропова, А.Н.Шелепина) и выдающихся советских разведчиков (Р.И.Абеля и К.Т.Молодого), а также интересные подробности о Карибском кризисе 1962 года, о нашумевшем «деле Пеньковского», о побеге за границу дочери Сталина Светланы Аллилуевой и многом другом.

Солдаты воинских частей, расположенных в тех местах, работники местных организаций, члены геологических экспедиций время от времени находили на берегу пустые консервные банки, бутылки и иные предметы, изготовленные явно не у нас. Не были принесены эти находки и волнами Ледовитого океана. Все свидетельствовало о чрезмерной любознательности наших противников. Было недопустимо, чтобы через открытые ворота длиной в несколько тысяч километров «незваные гости» могли бы добраться до наших военных объектов и даже секретов.

Создание Арктического пограничного отряда и на Западе было принято с пониманием. Наши противники были хорошо осведомлены, что в северных регионах Советского Союза мы не допустим непростительной халатности.

Основная политическая информация о событиях в мире, которую получало высшее советское руководство, приходила в Москву по двум каналам: Министерство иностранных дел и наш Комитет государственной безопасности, прежде всего его Первое главное управление — разведка.

За развитием событий в соответствующих направлениях следили, разумеется, и работники каждого министерства.

Что касалось важнейших данных военного характера, то они поступали через Главное разведывательное управление — ГРУ.

На различных уровнях управления собираемая информация попадала в разные руки. Руководить и координировать ее сбор было трудно. Какого-либо центра, которому подчинялись бы все разведки, у нас не было. Мы внесли предложение о создании при Президиуме ЦК координационного органа, куда вошли бы представители ГРУ, КГБ, МИДа и других ведомств, имеющих отношение к информации по международным и военным делам.

Состоялось решение Президиума ЦК, однако созданный орган поставленной перед ним цели так и не достиг. Главой его был назначен Михаил Суслов, занимавшийся идеологическими вопросами, но тот быстро понял, сколь велика ответственность, связанная с его новой работой, и по сути дела от нее устранился.

Правда, попытка осуществить это предложение была однажды предпринята: Суслов созвал совещание представителей этих организаций. На совещании мы условились о намерениях и планах, но прошло полгода, а дело не сдвинулось с мертвой точки. Я напомнил Хрущеву, что созданный координационный орган не работает. Тот отругал Суслова, но ничего не изменилось. Больше я с этим вопросом не обращался.

И при Брежневе вплоть до моего ухода из КГБ подобные стремления не проявлялись.

Чекисты контрразведки относились ко Второму управлению КГБ.

Насколько я знаю, соперничество между разведкой и контрразведкой внутри КГБ существовало всегда. Эта борьба за ведущее место с точки зрения значимости своей работы особенно отчетливо была видна при принятии решений, которых всегда было великое множество.

Подбор кадров в разведку осуществлялся строже, квалификация туда требовалась более высокая — разведчики были как бы людьми высшего класса, что вызывало недоброе соперничество. Ревность и зависть у контрразведчиков вызывала и возможность соперников ездить за рубеж на длительный срок, а также их более высокая зарплата и большие шансы получить награды и очередное звание.

Держать в узде эту нежелательную конкуренцию так, чтобы она не переходила разумные границы, было порой нелегко, требовались постоянное внимание и значительные усилия. Мы, как только могли, старались снимать напряженность в отношениях. Некоторые работники Второго управления, например, переводились спустя какое-то время в Первое. Но соперничество не утихало, и из-за ненужных взаимных подножек приходилось фиксировать серьезные ошибки.

Такие же взгляды на разведчиков имели подчас и наши дипломаты в ряде стран. У работников разведки машины были лучше, с более сильными моторами, чтобы в случае необходимости они могли легко оторваться от преследователей. Завеса тайны над их миссией не раз нервировала дипломатов. Если вдруг наши сотрудники не появлялись на работе, на своем официальном месте, служившем им «крышей», то их окружение не знало, где они находились в тот день и чем были заняты, хотя разведчик мог за день проехать сотни километров для встречи в другом уголке страны пребывания. Да и частые «болезни» служили им лишь ширмой. Этот «свободный» режим наших сотрудников вызывал неодобрение работников посольств и миссий. Но ввести для разведчика такой же служебный режим, как и для дипломатов, было невозможно.

Обычно работники посольств со стопроцентной уверенностью не знали, кто служит в КГБ, а потому, случалось, подозревали друг друга. Точные сведения имел только посол. Список должностей, на которых могли появляться работники КГБ, был закрытым, иначе контрразведчики противника легко разгадали бы, кто есть кто. И численно наши возможности в рамках посольств не были безграничными — здесь действовали строгие паритетные квоты. Ни одна западная страна не предоставляла советскому персоналу посольства больше мест, чем сама могла получить у нас в Москве для своей миссии. Кроме того, свои запросы были и у ГРУ. Поэтому речь могла идти лишь о единицах работников в посольстве, а уж вовсе не о десятках разведчиков.

Где и сколько будет выделено мест, решал ЦК вместе с нами и министром иностранных дел. Отношения между нами и МИДом, которым тогда руководил Андрей Громыко, были определены соответствующими договоренностями. Свою волю Громыко обычно старался навязать нам самым решительным образом и если уступал, то только под давлением высшего руководства ЦК.

В самой же стране пребывания сетью наших агентов руководили отдельные разведчики. Они встречались с агентами, получали от них информацию, передавали пожелания и указания из Москвы. Резидент — самый высокопоставленный работник КГБ в советской заграничной колонии — координировал акции на всей территории страны и обеспечивал связь с московским центром.

Если же оказывалось, что нам в каких-то западных странах недостаточно собственных сил или же мы, несмотря на все наши старания, не могли попасть туда, куда нам было нужно, тогда для выполнения некоторых частных задач мы использовали дипломатов, работников торгпредств, журналистов.

Однако не каждый на это соглашался. В таких случаях зависело от резидента, сумеет ли он того или иного конкретного человека уговорить. Однако слишком обременять коллег им не следовало; нередко чрезмерный нажим приносил больше вреда, чем пользы.

Многие советские послы, приезжая в Москву по делам или во время своего отпуска, заглядывали и к нам на Лубянку. Нередко они просили: позвольте нам пользоваться всей информацией, которая проходит через ваше учреждение и которую в центр посылают резиденты КГБ. Некоторые послы даже ставили эти вопросы в ЦК партии.

Были попытки подчинить всех работников посольств, в том числе и работавших «под крышей» разведчиков, послам и всю информацию посылать в центр только через них. Суслов однажды даже дал такое указание на совещании послов. Когда мне доложили об этом, я тут же снял трубку и позвонил Хрущеву. Тот устроил Суслову разнос и заставил исправлять допущенную ошибку.

Разговор между мною и недовольными послами сводился к разъяснению, что конкретные имена агентов мы не сообщаем даже руководителям ЦК партии и правительству. Подобным же образом поступают и руководители аналогичных служб других стран, скажем, Мильке в ГДР.

А некоторым я просто объяснял: «Хорошо, допустим, вы будете полностью информированы. Но если произойдет утечка информации, то начнется очень строгая проверка всех, кто был осведомлен, чтобы установить виновных в утечке. Это затронет и вас. Принимаете эти условия?»

Обычно даже самый упорный посол при таком повороте разговора начинал понимать, что знание строго тайных вещей может оказаться непосильной и довольно опасной ношей, которая не уравновешивает права быть осведомленным. За таким правом стоят ответственность за разглашение и обязанность молчать. На том спор и кончался.

Часть получаемых сведений резидент зашифровывал и отправлял в разведывательный центр. Там ими начинало заниматься аналитическое отделение Первого главного управления, состоящее из опытных специалистов. Среди аналитиков бывали и чекисты, раскрытые на Западе и потому уже не годившиеся для участия в новых секретных акциях, а также политические эксперты и даже журналисты.

Кроме изучения новых донесений, освобождения важных и достоверных фактов от слухов и «дезы» они еще разрабатывали прогнозы более долговременного развития ситуации в отдельных регионах или же готовили обзоры на заданные темы. Эксперты получали списки западных дипломатов, работавших в тех или иных посольствах, и старались определить, кто из них мог быть разведчиком, а кто занимается только своей официальной деятельностью. При каждом разоблачении анализировалось, кто и где был внезапно отозван, какова его дальнейшая судьба, кем был заменен и что будет дальше.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Беспокойное сердце"

Книги похожие на "Беспокойное сердце" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Владимир Семичастный - Беспокойное сердце"

Отзывы читателей о книге "Беспокойное сердце", комментарии и мнения людей о произведении.