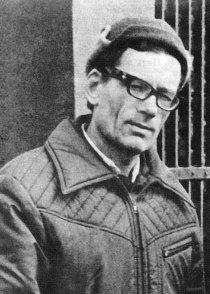

К. Любарский - Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах"

Описание и краткое содержание "Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах" читать бесплатно онлайн.

Дискуссия «Христианство и атеизм» С. А. Желудков — К. А. Любарский опубликована на сайте «Разум или вера?» по согласованию с Галиной Ильиничной Саловой — вдовой Кронида Аркадьевича Любарского по тексту одноименной книги издательства «Жизнь с Богом», Брюссель 1982 г.

Немного об идеях страха, покорности и корысти в христианстве, о которых столь много пишут все корреспонденты, и особенно юная знакомая Сергея Алексеевича. Мне понятно, что они хотят сказать, понятен и пафос цитируемой статьи Аверинцева, которую я хорошо знаю и в своё время с интересом прочёл. Но боюсь, что у моих оппонентов речь идёт не о реальном историческом христианстве, а о чём-то таком, чем они хотели бы его видеть. В реальном же историческом христианстве, увы, за немногими исключениями подвижников, страх — это страх, корысть — это корысть, покорность — это покорность. И не надо вовсе уж винить не понявший его народ. «Рабы, во всём повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога» (Колосс, гл. 3, ст. 22). Как могло быть слово Божие сформулировано столь двусмысленно? (двусмысленно ли?).

Возражая против толкования Сергеем Алексеевичем некоторых мест Библии в переносном смысле, я вовсе не хочу обвинить его в нечестивости. Я хочу лишь напомнить, что в течение тысячелетий всё это воспринималось в буквальном смысле (да и сейчас: это единоверцы Сергея Алексеевича упрекают его в нечестивости, а вовсе не я). В течение тысячелетий не было рядом разъясняющего, что всё это лишь форма, лишь способ выражения каких-то иных истин!

Сколько вреда это принесло, да и принесет ещё!

Не могу не заметить также, что не понимаю утверждения Сергея Алексеевича, что Божественное откровение непременно должно было быть понято разными людьми по-разному. Ведь речь идет об откровении, непосредственно, внечувственно (!) вложенном в душу человека! Если и оно воспринято с искажениями, то чем же тогда оно отличается от обычного человеческого познания вообще?

Одно место в письме знакомой Сергея Алексеевича мне вообще непонятно. Речь идёт о том, что в христианстве-де покорность базируется на чувстве вины, основа которого — первородный грех. Я этого не понимаю. Чувство вины мне хорошо знакомо лично. Но это всегда вина индивидуальная, конкретная. Лично я свою вину ощущаю как неискупляемую, требующую непрерывного соотнесения с нею всех своих поступков, до самой смерти. Мне понятно такое чувство и у многих знакомых и друзей: это может быть оппенгеймеровский комплекс, комплекс бездействия, но каждый раз это весьма лично. Но первородный, библейский грех — это ведь что-то совсем иное, и я не могу воспринять его иначе как нечто дикое и несправедливое. Я хотел бы, чтобы мне это разъяснили. Боюсь, впрочем, что от меня просто отмахнутся, как это было в случае с апостолом Петром (а я этого искренне не понимаю!).

Высказывание уважаемого мною друга Сергея Алексеевича о том, что весь комплекс понятий о добре и зле вырос из христианства, представляется мне явным преувеличением и искажением истины.

Я не говорю уж о том, что история духовных исканий Ганди изображена им едва ли верно. Важнее обратить внимание на всю историю индуистской и буддийской культур в целом, начиная с сокрушенного сердца Ашоки (слова Г. Померанца) до наших дней… Аналогичное стремление (неосознанное, конечно) исказить историческую перспективу содержится и в высказывании другого моего оппонента о том, что наблюдается развитие христианской традиции и распад иудаизма (?!). Утверждать это сейчас — значит закрывать глаза на общеизвестное, включая феномен Израиля.

Вот, пожалуй, главное, что я хотел бы сказать по письмам Сергея Алексеевича и его друзей, хотя и не всё. В этой же связи не могу не вспомнить последнего письма Володи К. со стихотворением Шарля Пэги «Свобода». Оно привело меня в полный восторг. Если бы существовала какая-либо концепция веры, которая могла бы привлечь меня, то именно та, которая изложена у Пэги (я уж тут не говорю о высокой поэтичности самого стихотворения). Просто прекрасно! Большое спасибо Володе за него. Его просто не грех бы прочесть и некоторым из друзей Сергея Алексеевича.

Что касается письма Гриши[25] на религиозную тему, то в сущности я с ним согласен. А в тех местах, где не согласен, Гриша и сам это чувствует и оговаривается. «Ты со мною, видимо, не согласишься». Так дело обстоит, в частности, с тем местом его письма, где высказываются сомнения в честности спора со стороны оппонентов. Этого не следовало делать даже «в сослагательном наклонении».

***Апрель 1975

(Владимирская тюрьма)

Г. С. Подъяпольский

Письмо К. А. Любарскому (от 09.05.1975)

Перехожу к религиозной теме. Большая тема, потому: поветрие. Потому что и тут, по сю сторону, всё более стараешься скрывать своё предположение, что человек произошёл от обезьяны: на смех подымут и авторитетами засыплют, так что давай Бог ноги. Я уж предпочитаю отшучиваться: нет, мол, ещё не произошёл.

…Твоим соглашательским сопоставлением между ихней и твоей верой возмутился до глубины души. Тут ты, по-моему, играешь словами, затушевываешь кардинальную разницу в понятиях, внешне объединенных одним словом в нашем несовершенном, исторически сложившемся языке. Да, конечно, мы верим во множество вещей просто потому, что ставить всегда и во всём под сомнение весь коллективный опыт, накопленный человечеством, было бы физически невозможно и практически нецелесообразно. Но — и в этом отличие нашей веры от веры верующего — любую из этих вещей мы допускаем в принципе могущей быть подвергнутой сомнению, а иногда, в случае необходимости, и реализуем такую возможность. Мы верим во многие вещи потому, что развитие нашего коллективного опыта (включая не только накопленные знания, но и изощрённость мышления) не открыло ещё возможных альтернатив нашему сложившемуся пониманию. Но даже не догадываясь о возможности такой коллизии в некоторых конкретных случаях, мы в принципе допускаем всё-таки её возможность. Мы легко склонны к вере на малом основании о вещах, лежащих вне поля наших главных интересов, но такую веру вряд ли была нужда и упоминать, так как от такой веры мы столь же легко можем в любой момент отречься. Мы верим в некоторые вещи и волюнтаристски, потому что нам так хочется — но даже и в этом случае мы с тобой вероятно всё же ощущаем условность своей веры. Словом, наша вера всегда допускает, пусть на стомиллионную долю, сомнение — микроскопические дозы порой и бывают самыми действенными.

И тут я беру назад свою хулу на наш язык: да, действительно, он не сделал различия в существительном, но очень тонко отразил его в глаголе: мы верим, а они веруют. А это и есть различие. И непроходимое, между психологическими типами верующего и неверующего — а можно накрутить и посильнее: уровнями сознания, эпохами культуры, биологическими разновидностями, и уж заврусь, человека от обезьяны.

Ты сам — и очень тонко — подметил, что диалога с верующими у тебя почему-то не получается: они произносят только монологи. И хочешь ты или нет, но сам собой возникает ещё один критерий отличия человека от обезьяны: человек есть существо, способное на диалог.

Мне кажется, что в утопической надежде на диалог ты сознательно или бессознательно делаешь верующим некоторые неоправданные поблажки. В частности, подразумеваю здесь твоё сопоставление фальшивой сторублевки и полноценного пятака. Скажи по совести, не для верующих, ты вправду считаешь, что дело тут в одной фальшивости, а будь полноценной, так она так-таки и была бы именно сторублевкой? Что вера в Бога так духовно глубока и этически высока, что для тебя существенным является одна только фактология недоказанности бытия Божия? Позволь мне всё же усомниться в сём пункте. А если я, по-твоему, неправ, то растолкуй мне всё же на нашем с тобой человеческом языке, не прибегая к заклинаниям, в чём именно ты тут видишь особенную высоту и глубину? Не поддался ли ты на ихнюю самоаттестацию: мы-де одни даём людям духовные ценности, а вы-де, атеисты, ничего дать не можете. Но ведь и сторонники других учений тоже аттестуют себя неплохо — чем, кстати, их сходство, как ты и сам неизбежно заметил, далеко не исчерпывается (та же, например, неспособность на диалог).

Раз уж ты цитировал Маяковского, то приведу и я его гениальное четверостишие:

Я знал рабочего. Он был безграмотный.

Не разжевал даже азбуки соль.

Но он слышал, как говорил Ленин —

И он знал всё.

Написано, очевидно, с полной верой (не буду здесь уточнять в каком из её смыслов), этим оно и замечательно как историческое свидетельство. Конечно, твоего религиозного оппонента оно здорово покоробит — но чем? А тем, что человеку Ленину приписано то, что приписать можно только Богу Христу. Саму же алгебраическую формулу, даже и со всезнанием, он примет, не поморщившись. Всезнание, конечно, в обоих случаях не будем принимать буквально, знать всё подразумевает очевидную оговорку: всё, что следует знать. Так что примечательна тут не чудодейственность всезнания, а ограниченность нужды в знаниях — которое и позволяет всезнанию столь легко уживаться с безграмотностью. Но такая уживчивость давно получила научное наименование: религиозный обскурантизм.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах"

Книги похожие на "Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "К. Любарский - Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах"

Отзывы читателей о книге "Христианство и атеизм. Дискуссия в письмах", комментарии и мнения людей о произведении.