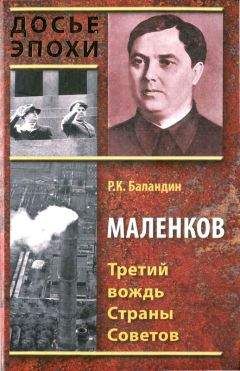

Рудольф Баландин - Маленков. Третий вождь Страны Советов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Маленков. Третий вождь Страны Советов"

Описание и краткое содержание "Маленков. Третий вождь Страны Советов" читать бесплатно онлайн.

Георгий Маленков — едва ли не самая загадочная личность в отечественной истории XX века. Всем остальным руководителям России — СССР посвящены многочисленные статьи, обстоятельные монографии, художественные биографии, а то и целые книжные серии. О Маленкове — почти полное молчание. Почему же так произошло? Неужели этот государственный деятель, о котором в народе долго сохранялись хорошие воспоминания, недостоин внимания? Ведь Г. М. Маленкова с полным правом можно назвать третьим вождем Страны Советов после В. И. Ленина и И. В. Сталина. Маленков имел свое политическое лицо, собственные идеи и концепции развития правящей партии и страны. Но его короткое правление необоснованно «затерялось» в нашей историографии между сталинской и хрущевской эпохами.

Если не ошибаюсь, на том совещании главным образом шла речь о переходе в ближайшее время промышленности на мирную продукцию: победа над фашизмом была уже близка. Но, по-видимому, такие вопросы, по мнению Р. Медведева, не представляют интереса по сравнению с еврейским, но продолжим цитирование.

«В своем вступительном слове Сталин — правда, с некоторыми оговорками — высказался за «более осторожное» назначение евреев на руководящие должности в государственных и партийных органах. Каждый из участников понял, однако, что речь идет о постепенном вытеснении лиц еврейской национальности с ответственных постов…»

Вновь придется сделать паузу. Вот ведь как проницательно подметил политизированный историк то, что и как понял каждый из участников совещания. Вождь всего лишь предложил, да еще с оговорками, осторожней выдвигать (!) лиц данной национальности на руководящие должности. И о каком вытеснении могло идти речь, если в ЦК партии и правительстве оставались евреи?

«Наиболее подробным на этом совещании было выступление Маленкова, — продолжает Медведев, — который обосновал необходимость «повышения бдительности» по отношению к еврейским кадрам. Вскоре после совещания в ЦК ВКП(б) партийные комитеты различных уровней получили подписанное Маленковым директивное письмо, которое тогда в партийных кругах называли «маленковским циркуляром». В нем перечислялись должности, на которые назначать людей еврейской национальности было нежелательно. Одновременно вводились и некоторые ограничения при приеме евреев в высшие учебные заведения».

Надо сказать, что в то время было много несравненно более важных проблем, чем те, на которых болезненно заострено внимание Р. Медведева. Скажем, в 1944 году более 1,336 млн человек вступили в кандидаты и около 1,125 млн — в члены партии. Столь резкий наплыв желающих стать членами правящей ВКП(б) в преддверии великой Победы не мог не насторожить и Сталина, и Маленкова. «Во второй половине 1944 г., — пишет Д. Боффа, — была выпущена целая серия «постановлений». Затрагивавшиеся в них важные политические вопросы — об освобожденных областях, о проявлениях национализма среди некоторых нерусских народностей, о возрождении религии — трактовались всегда и единственно как задачи, подлежащие решению с помощью более систематической и строже контролируемой пропаганды».

Но все-таки почему же вдруг среди столь важных государственных вопросов всплыл и еврейский? Не был ли Маленков убежденным антисемитом? Не ему ли как главному «кадровику» принадлежала инициатива вытеснения лиц еврейской национальности из руководства государства и партии?

На эти вопросы помогают объективно ответить сведения, приведенные В. В. Кожиновым. Прежде всего он подчеркивал отсутствие проявлений антисемитизма и в коммунистической идеологии, и в советской политической системе. И ссылался на израильского политолога М. С. Агурского: «Вплоть до тридцатых годов главными и почти исключительными врагами сионизма в СССР были сами же евреи… сионисты как внутри СССР, так и в Палестине видели главными виновниками этих преследований не саму советскую политическую систему, а т. н. Евсекцию («Еврейскую секцию» ВКП(б). — Р. Б.) и вообще коммунистов еврейского происхождения». Иначе говоря, враждовали интернационалисты и националисты преимущественно одной и той же национальности.

«Обратимся теперь, — продолжал Кожинов, — к возникшему во время войны недовольству, сложившемуся после 1917 года «еврейским засильем» во многих областях жизни страны. Например, 17 августа 1942 года в Секретариат ЦК поступила записка, информирующая о том, что из 12 руководителей Большого театра (директор, дирижеры, режиссеры и т. п.) 10 человек — евреи и только 1 русский.

В 1943 году секретарь парткома МГУ В. Ф. Ноздрев направил в ЦК письмо, в котором сообщил, что в предшествующем, 1942-м, «пропорция» окончивших физический факультет университета евреев и русских составляла 98 % и 2 %…»

Он привел воспоминание математика академика Л. С. Понтрягина, который перед войной в Воронеже «познакомился с очень милой студенткой Асей Гуревич. По окончании Воронежского университета я взял ее в аспирантуру в Москву… Ася в течение нашего знакомства неоднократно обращалась ко мне с просьбой помочь кому-нибудь из ее друзей… Это были всегда евреи. Мне это показалось странным, поскольку сама она была еврейкой… Но уже после войны она меня совершенно поразила одним своим заявлением. Она жаловалась мне, что в текущем году в аспирантуру принято совсем мало евреев, не более четверти всех принятых. А ведь раньше, сказала она, принимали всегда не меньше половины».

Вот, оказывается, к каким ужасным последствиям привел «маленковский циркуляр». Подумать только: вместо половины всех аспирантов приняли всего не более 25 % евреев (то есть примерно в десять раз больше, чем относительное количество представителей этой нации в населении страны).

«Конечно, — делает вывод Кожинов, — многие объявят упомянутые записки в ЦК антисемитскими. Но если подойти к ним с истинной беспристрастностью, их нельзя не признать констатацией явно «ненормального» положения вещей. Ситуация в Большом театре не имела последствий… Что же касается сообщившего о положении дел в Московском университете В. Ф. Ноздрева, он продолжал «бить тревогу» и далее, в 1944–1945 годах, и в мае 1946-го был за это снят с поста секретаря парткома».

О том, что никакой антисемитской кампании и в помине не было, говорят красноречивые факты. После войны многие руководители Большого театра, евреи, получали неоднократно Сталинские премии. Например, дирижеры С. А. Самосуд (1947, 1952), Ю. Ф. Файер (1946, 1947, 1950). Чтобы это означало? Выходит, вождь не выполнил предписания «маленковского циркуляра»?!

Хотя Владимир Ильич в последние годы сгоряча клеймил его как «русского великодержавного шовиниста» и даже «русского Держиморду», антисемитом он не был. Нередко ссылаются на то, что якобы он приказал дочери развестись с ее первым мужем (евреем) Морозовым. Однако она это категорически отвергала. Правда, Сталин не пожелал с ним встречаться, четко обозначив причину:

— Слишком он расчетлив, твой молодой человек.

Действительно, тогда как оба сына Иосифа Виссарионовича ушли воевать, Морозов устроился в московское ГАИ. Сталин отозвался так:

— Смотри-ка, на фронте страшно, там стреляют, а он, видишь, в тылу окопался.

Надо ли говорить, что антисемит в подобных случаях и вел себя, и выражался бы иначе.

Опала

После войны Маленков возглавил Комитет по демонтажу немецкой промышленности. Ему пришлось выдерживать напор руководителей разных ведомств, желавших получить как можно больше трофейного оборудования. Тогда же у него ухудшились отношения с председателем Госплана H.A. Вознесенским. Маленков по инициативе Сталина или, по крайней мере, по согласованию с ним выдвинул предложение прекратить демонтаж немецкой техники и наладить в Восточной Германии производство товаров для СССР в качестве репарации. Несмотря на возражения Кагановича и Берии, это решение было утверждено.

В середине октября 1945 года Политбюро постановило предоставить Сталину отпуск на два месяца. Он провел это время на Кавказе, не упуская из вида московские дела. А там среди партийных руководителей плелись замысловатые сети интриг, разобраться в которых чрезвычайно трудно.

Официально вождя замещал Молотов. В спину ему дышали Берия, Маленков, Микоян. Возможно, с их подачи Молотов допустил два серьезных промаха. Сначала разрешил в центральных органах советской печати опубликовать фрагменты из речи Черчилля с восхвалениями Сталина. Вождь срочно телеграфировал:

«У нас имеется теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов этих господ… Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня». (Пожалуй, он исходил из принципа: если тебя хвалит враг — значит ты, где-то допустил ошибку.)

Молотов признал свою ошибку. Но вскоре он заявил о снятии цензурных ограничений на корреспонденции представителей западной печати, отправляемые из СССР. На Западе заговорили о смягчении внешней политики советского руководства, во главе которого, по-видимому, вскоре будет Молотов. Сталин отозвался резко: «Я не могу более считать такого товарища моим первым заместителем».

Казалось бы, освободилось высокое кресло для Маленкова. Однако выяснилось, что есть более серьезный претендент: A.A. Жданов, перебравшийся из Ленинграда в Москву. 25 февраля 1946 года ему вручили орден Ленина. Он курировал ведомство Молотова и наряду со Сталиным подписывал совместные постановления ЦК партии и Совета Министров СССР.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Маленков. Третий вождь Страны Советов"

Книги похожие на "Маленков. Третий вождь Страны Советов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Рудольф Баландин - Маленков. Третий вождь Страны Советов"

Отзывы читателей о книге "Маленков. Третий вождь Страны Советов", комментарии и мнения людей о произведении.