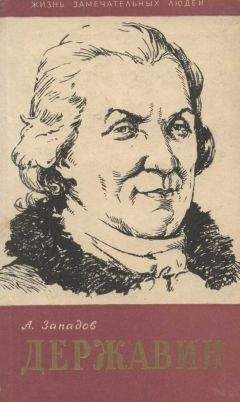

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

В одной из самых нашумевших своих од Державин напишет:

А там! — вдова стоит в сенях

И горьки слезы проливает,

С грудным младенцем на руках,

Покрова твоего желает.

Не ошибёмся, если увидим здесь горестные детские впечатления. Гавриле уже исполнилось одиннадцать, Андрею — десять, они всё примечали, запоминали. Другой бы после этого навсегда возненавидел спёртый воздух присутственных мест, но герой XVIII века рассуждал благоразумнее нас.

Державин взвинченно, с перехлёстом, верил, что исправить ситуацию можно юридическими мерами: сперва принять справедливые законы, а после — приучить соотечественников неукоснительно исполнять спасительные правовые нормы. Честный суд он воспринимал как земной аналог Страшного суда:

Нет! знай, что Правосудья око,

Хоть бодрствует меж звезд высоко,

Но от небес и в бездны зрит:

Тех милует, а тех казнит

И здесь, в сей жизни скоротечной,

И там, и там, по смерти, в вечной…

Сто раз он мог разочароваться в юридическом вареве, в обманчивой мудрости законов. Но упрямство было и вторым, и первым счастьем, а также всегдашним несчастьем Державина. Уважение к законам — основа Просвещения, без него невозможно разумное устройство земной жизни. Такие убеждения Державин почерпнул из трагедий Сумарокова, из од Ломоносова — то были первые и сильнейшие литературные впечатления казанского (но не фонвизинского!) недоросля.

Державин благодарно помнил, что даже в годы мытарств мать не забывала позаботиться о просвещении сыновей. Нужно было готовить братьев к экзаменам по арифметике и геометрии. Сама Фёкла Андреевна не превзошла премудрости этих наук. Лучших учителей, чем будущие офицеры, в округе не нашлось. В Казани проживало немало дворянских семей, но система домашнего образования в России ещё не сложилась: располагая большими деньгами, можно было выписать учителя из Москвы, но мало кто на такое решался.

В те годы единственным светским учебным заведением в Казани была гарнизонная школа. Назвать подобные школы очагами просвещения не решались даже благодушно настроенные современники, но других грамотеев, помимо военных, в округе не водилось. Эти хотя бы умели читать, писать и считать. Да и опытом отличались: каждый успел «проездиться по Руси».

Сперва за небольшую плату наняли воспитанника гарнизонной школы Лебедева, а позже — штык-юнкера Полетаева. Они не были самодурами вроде каторжника Розе, но наилучшим образом пребывали в непроходимом невежестве. Правда, Державин каждое арифметическое действие схватывал на лету и считал в уме быстрее своих нерадивых учителей. Полетаев чертил фигуры, не помышляя о евклидовых теоремах… Державин полюбил черчение пуще всех наук. Главное, что в те годы он уже стал способным самоучкой: перечитывал книги, прислушивался к разговорам, отовсюду извлекал полезную информацию.

Фёкла Андреевна помнила о планах покойного Романа Николаевича — и, когда Гавриле исполнилось 12 лет, направилась в Москву, чтобы пристроить его в полк. Но сперва нужно было доказать дворянское происхождение Державиных — а малограмотная Фёкла Андреевна историю рода знала прескверно. Выручил подполковник Дятлов — по-видимому, не только дальний родственник, но и искренний приятель Романа Николаевича. Дятлов жил в Можайском уезде. Пришлось посетить и его… Дятлов приехал в Москву и с лёгкостью, а также с чувством, толком и расстановкой рассказал, кому следует, про мурзу Багрима и его славных потомков. Но время шло, наступила зима — и путь в Петербург представлялся для вдовы мучительным. Она решила вернуться в Казань, чтобы на следующий год, вместе с сыновьями, проехаться по столицам.

Но тут Державиным — а особенно Ганюшке — в первый раз (зато во весь рот!) улыбнулась удача.

АЛЬМА-МАТЕР

То было первое и последнее учебное заведение в жизни будущего академика и действительного тайного советника Державина. Его записали в гимназисты в числе первого десятка казанских мальчиков. Примерно в те же годы начал постигать основы наук и Г. А. Потёмкин — но разве можно сравнивать уровень педагогов, которые обучали двух дворян-современников? Да, Потёмкины были богаче Державиных, они крепко стояли на ногах. Будущий князь Таврический рано остался сиротой — но его пригрели московские родственники. У вдовы Державиной не нашлось преуспевающей родни. И если бы нашему знаменитому меценату не пришла в голову идея организовать в Казани гимназию — неизвестно, в каких полках погряз бы Гаврила Державин…

Организатор и благотворитель Московского университета, меценат и просветитель Иван Иванович Шувалов понимал: просвещение потребно не только в столицах. Дворяне из Саратова, Казани, Нижнего Новгорода не имели возможности учиться в московских гимназиях. Что же, им пребывать в пучине невежества? Иван Иванович ведал, что даже зажиточные помещики неразборчивы к выбору учителей: парикмахеры и мелкие торговцы из Германии становятся в России проводниками наук, а точнее — невежества.

Сенатский указ от 21 июля 1758 года возвещал: «Для размножения наук, об учреждении в Казани гимназий к обучению дворян и разночинцев, с такими же выгодами, как и в Московском университете, и об отправлении туда из оного университета учителей и о бытии им на сумме университетской, — быть по тому Московского университета представлению»; далее предписывалось казанской губернской канцелярии приискать пригодное для гимназии помещение и «чинить должное вспоможение, по обстоятельствам, без опущения времени».

Альма-матер Державина заслуживает доброго слова — напрасно про неё подчас вспоминают с пренебрежением. Замечательное учебное заведение, которое останется в истории российского просвещения. С этой гимназии началось становление Казани как университетского города. Как-никак, первая нестоличная гимназия Российской империи.

Шувалов намеревался открыть в изрядно обрусевшей древней татарской столице сразу две гимназии: для дворян и для разночинцев — под крылом Московского университета. На разведку в Казань приехал московский учитель, капитан фон Траубенталь. Он станет обучать казанцев истории и географии.

Командиром гимназии (так тогда называлась директорская должность), к счастью для Державина, назначили Михаила Ивановича Верёвкина. Он посоветовался с Траубенталем — и быстро выбрал дом для гимназии. Двухэтажный, каменный дом Кольцова наняли за 15 рублей в месяц. Добротное, но полузаброшенное здание нуждалось в ремонте.

Кем он был, Михаил Иванович Верёвкин, прибывший из Москвы удельный князь казанского Просвещения?

По преданию, родоначальник фамилии — ордынский выходец — получил от великого князя Ивана III почётное прозвище «Верёвка» за то, что ловко развернул пред князем свою дружину в линию, как по верёвке.

Истинный служитель Просвещения, он учился в кадетском корпусе вместе с Сумароковым и Херасковым. Как и они, не стал офицером, посвятил себя литературе, науке, школе. Верёвкину нельзя отказать в литературной одарённости: он пробовал себя в драматургии, в поэзии, наконец, вскоре после смерти великого учёного благоговейно написал биографию Ломоносова, изданную в собрании сочинений Михаила Васильевича. Долго он будет служить литературе — и полное собрание его собственных сочинений составило бы 150 томов. Но призванием Верёвкина была не литература, а сцена! Никогда прежде Державин не сталкивался со столь артистичными баечниками. Верёвкин лихо завоёвывал любую аудиторию остротами, анекдотами, рассказами. Державин всякий раз старался запомнить верёвкинский рассказ, чтобы при случае блеснуть в обществе. Вдобавок директор гимназии оказался ловким карточным фокусником. А мир четырёх мастей манил Державина сильнее, чем литература, чем царские дворцы…

В Казани свирепствовал книжный голод. Не хватало учебников, пособий. Верёвкин забрасывал Московский университет просьбами о доставке учебников, книг, журналов. Всё это стоило дорого. Ему было, на что пожаловаться. Денег на содержание гимназий требовалось по 476 рублей 32 копейки на треть учебного года, а университет высылал только по 250 рублей, так что «гимназические чины, будучи все бедные и имея почти все самое малое жалованье, нищенствовать принуждены», — писал командир университетским властям, выпрашивая очередную книгу.

Не было науки, к которой Державин относился бы равнодушно. Чертить и рисовать он уже давно умел не хуже любого опытного офицера. Всё, что можно было прочитать, — проглатывал неудержимо, а потом перечитывал с наслаждением.

Из иностранных языков предпочитал немецкий, к которому мерзавец Розе приохотил его на всю жизнь. В те годы многие дворяне уже впадали в преклонение перед иностранной культурой и европейскими языками. Давно замечено: многое в казанской эпопее Державина напоминает пьесы Фонвизина — то «Бригадира», то «Недоросля». Но Гаврила Романович счастливо избежал галломании, а с проявлениями «низкопоклонства перед Западом» боролся не менее страстно, чем Ломоносов или Суворов. Впрочем, до Казанской гимназии первоначальных лет лютая и повальная галломания ещё не докатилась.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.