Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

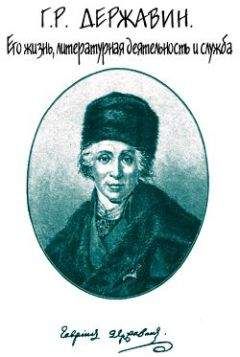

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

К тому времени он уже посвятил императрице несколько стихотворений, никем не прочитанных.

Но однажды, смешивая мотивы из высокого и низкого штиля, Державин почувствовал вкус реалистической поэзии. Как это заманчиво — увековечить в стихах наше время, до мелочей. В мелочах-то и содержится вся соль! Внести в поэзию запах кофия и лимонада, вкус вафлей с шампанским, ленивое послеобеденное кряхтение, все наши грехи и грешки… И не в пародийной поэме, а в лиро-эпическом жанре. А что, если пёструю «энциклопедию русской жизни» пристегнуть к торжественной оде, воспевающей государыню? Ведь это её эпоха — эпоха Екатерины.

Императрица, кроме прочего, была плодовитой писательницей. Прямо скажем, графомания её одолела — хотя случались в её писаниях и недурные страницы. Литературные безделки она считала государственным делом, в пьесах и сказках то и дело набрасывала стратегию реформ, основы идеологии. Для обожаемого внука Александра Екатерина написала сказку о царевиче Хлоре. Киевский царевич Хлор попадает в плен к киргизскому хану, который даёт ему задание найти розу без шипов — символ счастья и гармонии. Дочь хана — не по годам мудрая Фелица — помогает Хлору, как Медея — Ясону. Правда, Медея была девушкой свободной, а у Фелицы (совсем, как когда-то у августейшей писательницы!) — нелюбимый муж с говорящим именем Брюзга. На пути к розе мальчика искушают пороки, главный из них — лень. Но ему помогает сын Фелицы — Рассудок. И финал у сказки счастливый: на вершине горы Хлор добывает розу без шипов — и хан дарует пленнику свободу… Державин почувствовал, что в эту сказку Екатерина вплела автобиографические нити.

Он понял: Екатерину нужно воспевать по-новому — учитывая любовь императрицы к забавным шуткам, к простой беседе… Петров и Ломоносов всё-таки слишком торжественны и серьёзны. Посмотрите: наша императрица увлечена литературой. В её сказках есть лёгкость и мудрость. Державин осторожно протаптывал дорогу новому стилю — сначала нашёл непринуждённое настроение, потом прочитал сказку… Сказку, которую написала сама монархиня.

Фелица — значит счастливая. Звучное слово! И «Фелица» принесёт Державину счастье.

А что, если придумать сказочный мир для хвалебной оды? Мир, в котором правит царевна Фелица, которая владеет розой без шипов, потому что эта роза есть добродетель… Киргизский колорит не помешал Державину создать очень русское стихотворение. Не «в народном духе», но в духе Петербурга, каким он был при Екатерине.

Первыми слушателями «Фелицы» стали Львов, Капнист, Хемницер. Да, это была неслыханная поэзия — энергичная, шутливая — и всё-таки серьёзная, потому что в ней не копошились приметы времени, в ней затевалась, заваривалась эпоха:

Богоподобная царевна

Киргиз-Кайсацкия орды!

Которой мудрость несравненна

Открыла верные следы

Царевичу младому Хлору

Взойти на ту высоку гору,

Где роза без шипов растет,

Где добродетель обитает,—

Она мой дух и ум пленяет,

Подай найти ее совет.

На этот раз придирчивые друзья не находили в длинной оде неряшливых заусенцев. Державина поздравляли с пиитической победой. Но Львов разбирался не только в поэзии, но и в политике — и его вердикт прозвучал беспрекословно: публиковать «Фелицу» нельзя. Опасно! Кого только не кольнул Державин в этих стихах — и Потёмкина, и Вяземского, и Орлова. Если у вельмож задето самолюбие — анонимность не поможет. Разыщут, и костей не соберёшь. Державин и сам понимал, что поэтическая стихия в «Фелице» заставила его напрочь позабыть о политесе. Чтобы безнаказанно подшучивать над сильными мира сего — нужно самому быть, по меньшей мере, Потёмкиным.

И Державин спрятал рукопись в своём бюро — в доме на Литейном, где они с Пленирой снимали квартиру. Он понимал, что скрывает от публики едва ли не лучшую свою оду — и, конечно, мечтал, чтобы она всё-таки пошла в народ. К нему нередко заходил Осип Петрович Козодавлев — сосед, приятель, сослуживец по экспедиции о государственных доходах и, что важно, стихотворец. Козодавлев — один из многих выдвиженцев Вяземского, кто надолго остался в правящей элите. Сам Александр Благословенный сделает его — старика — министром внутренних дел. Козодавлев всюду успевал.

Этот господин — новое действующее лицо в нашем повествовании и в судьбе Державина. Подобно Державину, он лихо совмещал в себе страсть к литературе и административные умения. О европейском просвещении он знал не понаслышке и не по перекошенным подстрочникам. Как-никак, за плечами — Лейпцигский университет, юридический курс, знакомства в литературных кругах Германии. Он был младше Державина на десятилетие, но при дворе держался увереннее своего старшего товарища: Козодавлев никогда не был ни провинциалом, ни солдатом.

Однажды в присутствии Козодавлева Державин копался в ящиках бюро — и показал Осипу Петровичу краешек рукописи. Вспоминая об этом, Державин убеждает нас, что это произошло случайно. Кто знает? Мемуарист имеет право на лукавство. Если верить Державину, Козодавлев проявил любопытство, а поэт позволил себя уговорить и дал соседу почитать «Фелицу» под строгим наказом (Гаврила Романович вспоминал, что дело дошло до клятвы!) не показывать крамольную оду никому, кроме Анны Осиповны Бобрищевой-Пушкиной — тётки Козодавлева, которая любила поэзию и восхищалась персонально Державиным.

Вечером того же дня Козодавлев вернул оду автору. Но тут начались события головокружительные. Державина вызвал к себе сам патриарх российского меценатства — Иван Шувалов. С порога Шувалов огорошил его вопросом: «Как нам быть? Оду вашу требует к себе князь Потёмкин!» Стало ясно, что речь идёт о «Богоподобной царевне…». Шувалов решил посоветоваться с автором: послать ли Потёмкину полный вариант «Фелицы» или отредактировать специально для всесильного фаворита, уничтожив строки, которые могут его рассердить. Державин изумился: откуда у Шувалова потаённая ода? Меценат признался, что получил её недавно, под большим секретом, но не удержался давеча во время застольной литературной беседы. Кто-то заметил, что у нас нет лёгкой поэзии во французском стиле, а Шувалов в ответ со смаком продекламировал «Фелицу». Все собравшиеся чрезвычайно хвалили монолог «мурзы», но теперь слух об оде дошёл до Потёмкина и Шувалов опасается последствий. Ведь Державин про князя Таврического написал ох как ершисто! Колко написал! А среди гостей Шувалова в тот вечер были и Безбородко, и Завадовский — уж эти найдут способ донести крамольное содержание оды и до Потёмкина, и до Вяземского.

Державин ответил в духе «двум смертям не бывать, а одной не миновать»: «Нет: извольте отослать как они есть, — рассуди в мыслях своих, что ежели что-нибудь выкинуть, то показать тем умысл на оскорбление его чести, чего никогда не было, а писано сие творение из шутки насчёт всех слабостей человеческих».

Он храбрился, но возвращался от Шувалова в панике. Тут же встретился со Львовым и попросил того разведать: что думает о «Фелице» Безбородко? Но дело само собой успокоилось: Потёмкин не позволил себе обидеться, ода ходила в списках — и никаких несчастий автору не принесла. Летом 1783 года E. Р. Дашкова, возглавив Академию наук, задумала обустроить русскую литературу как Летний сад, по лучшим образцам. Для вымечтованного журнала Козодавлев (он считался первым помощником княгини в литературных делах), совершенно забывший про клятву, тут же предоставил список «Фелицы».

Журнал назвали «Собеседником». Лёгкая беседа о самом важном — любимый жанр эпохи. Впрочем, по законам того церемонного времени столь краткого названия у почтенного издания быть не могло. Назовём полное имя: «Собеседник любителей российского слова, содержащий разные сочинения в стихах и в прозе некоторых российских писателей». Первая книжка журнала вышла в июне 1783 года, и открывалась она удивительным стихотворением, у которого тоже имелось длинное название: «Ода к премудрой киргизкайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санктпетербурге. Переведена с арабского языка 1782». Но имелось и краткое — «К Фелице». А уж потом возникло и кратчайшее — «Фелица».

Дашкова в «Фелицу» сразу влюбилась и сделала ставку на Державина — да иначе и быть не могло. Подобных открытий в русской литературе не было со времён ломоносовского дебюта. Только Ломоносов изумлял гармонической высокопарностью, а Державин — иронией и откровенностью.

Дальше — больше. Поглядим, как вспоминал о своём звёздном часе сам Державин: «…в первое воскресенье, в которое она обыкновенно езжала к императрице для поднесения ей об Академии своих рапортов, поднесла и тот журнал, на первой странице которого помещена сия ода. В понедельник поутру рано присылает императрица к ней и зовёт её к себе. Княгиня приходит, видит её стоящую, расплаканную, держащую в руках тот журнал; императрица спрашивает, откуда она взяла сие сочинение и кто его писал. Княгиня сначала испугалась, не знала, что отвечать; императрица её ободрила, сказав: „Не опасайтесь; я только вас спрашиваю о том, кто бы меня так коротко знал, который умел так приятно описать, что, ты видишь, я, как дура, плачу“. Княгиня ей сказала об имени автора и всё, что могла, об нём хорошего».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.