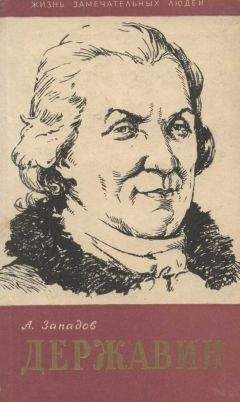

Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Описание и краткое содержание "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать бесплатно онлайн.

Гаврила Романович Державин (1743–1816) — исполинская фигура в истории русской классической литературы. Но верстовыми столбами в его судьбе были, пожалуй, не книги, не оды, не собрания сочинений. Сам себя он ощущал в первую очередь государственным человеком. В разные годы Державин занимал высшие должности Российской империи: возглавлял Олонецкую и Тамбовскую губернии, был кабинет-секретарём императрицы Екатерины Великой, президентом Коммерц-коллегии, министром юстиции при императоре Александре. И при этом оставался первым поэтом Империи.

«Един есть Бог, един Державин» — так мог написать о себе только поистине гениальный поэт, и совершенно не важно, что это цитата из иронического по сути стихотворения.

Для многих из нас Державин остался в памяти лишь благодаря пушкинским строкам: уже на пороге смерти, «в гроб сходя», он «благословил» будущее «солнце нашей поэзии», лицеиста Пушкина. Но творчество самого Державина вовсе не устарело. Оно стало неожиданно актуальным в XX веке и остаётся таковым по сей день. «Многие дороги в России — литературные, политические, воинские — ведут к Державину» — так утверждает автор книги, историк и писатель Арсений Замостьянов.

знак информационной продукции 16+

Эти строки восхищали Гоголя как пример искреннего царелюбия в поэзии. Но мало кто Гоголю вторил…

Золотой век русской литературы принёс новые ценности. «Модное остроумие» державинских времён превратилось в старомодное.

«По любви к отечественному слову, желал я показать его изобилие, гибкость, лёгкость и вообще способность к выражению самых нежнейших чувствований, каковые в других языках едва ли находятся», — здесь Державин вторит Ломоносову. Очень скоро его язык назовут варварским, даже вульгарным. Пушкин в письме Дельвигу позволит себе неприятное высокомерие:

«По твоём отъезде перечёл я Державина всего, и вот моё окончательное мнение. Этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка — (вот почему он и ниже Ломоносова). Он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии — ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы (исключая чего знаешь). Что ж в нём: мысли, картины и движения истинно поэтические; читая его, кажется, читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей богу, его гений думал по-татарски — а русской грамоты не знал за недосугом. Державин, со временем переведённый, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нём (не говоря уж о его министерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Гений его можно сравнить с гением Суворова — жаль, что наш поэт слишком часто кричал петухом».

Что это — приговор? Или опрометчивая оценка, данная в 25 лет?.. Пушкин, не будучи восторженным последователем Ломоносова, не принимал и державинской ломки литературного языка. Поэтические исхищрения Державина поэтам золотого века представлялись наивными, да и этика отношений к государству, к карьере изменилась разительно. Но Пушкин столько черпал из Державина, что постепенно понял: за смелость и глубину образов, ассоциаций, эмоций можно простить многое.

По письму А. А. Бестужеву (1825) можно судить, каким усердным читателем Державина был Пушкин:

«У нас есть критика, а нет литературы. Где же ты это нашёл? именно критики у нас и недостаёт. Отселе репутации Ломоносова и Хераскова, и если последний упал в общем мнении, то верно уж не от критики Мерзлякова. Кумир Державина ¼ золотой, ¾ свинцовый доныне ещё не оценён. Ода к Фелице стоит на ряду с „Вельможей“, ода „Бог“ с одой „На смерть Мещерского“, ода к Зубову недавно открыта… Отчего у нас нет гениев и мало талантов? Во-первых, у нас Державин и Крылов, во-вторых, где же бывает много талантов… Ободрения у нас нет — и слава богу! отчего же нет? Державин, Дмитриев были в ободрение сделаны министрами».

Державин для Пушкина выше талантов, он — гений.

Восторгались ли Державиным в XIX веке? Разумеется! В 1830-е годы читателей поэзии в России стало больше, а Державин оставался стихотворцем чтимым и читаемым. Потребовались и явились новые книги, заслуживающие внимания: прежде всего это четыре тома, изданные А. Ф. Смирдиным в 1831-м. По тогдашним законам наследники владели авторскими правами только 25 лет после смерти писателя — и в 1841-м перед издателями открылись заманчивые возможности. Вскоре в издательстве И. И. Глазунова выходят новые четырёхтомные «Сочинения», а в 1845-м в издательстве Д. П. Штукина — весьма содержательное собрание сочинений в одном томе — с «Рассуждением об оде», с читалагайскими одами и с предисловием Николая Полевого, который утверждал: «До появления Державина у нас не было истинного поэта». Правда, Читала-гай Полевой называл Читалагаром.

Во всех учебных заведениях, где изучали русскую словесность, звучали оды Державина, а педагоги — вслед за Мерзляковым — произносили похвальные речи о поэте. Они считали Державина самой величественной вершиной русской поэзии. Здесь первым следует назвать Степана Петровича Шевырёва. Он не только подражал Державину в стихотворчестве, он — историк литературы, критик — многое постиг в нём.

«Это сама Россия екатеринина века — с чувством исполинского своего могущества, с своими торжествами и замыслами на востоке, с нововведениями европейскими и с остатками старых предрассудков и поверий — это Россия пышная, роскошная, великолепная, убранная в азиатские жемчуга и камни, и ещё полудикая, полуварварская, полуграмотная — такова поэзия Державина, во всех её красотах и недостатках», — пишет Шевырёв.

Суд Белинского, разумеется, был строже.

Властитель дум, неистовый Виссарион примечал, что в поэзии Державина нет шиллеровских «возвышенных мечтаний» или «бешеных воплей души… как у Байрона». Что же, по Белинскому, составляло поэзию Державина, которую исследователь ставил достаточно высоко? Выходило, что в державинском стиле превалировали героизация эпохи и яркие портреты её героев: «Поищите лучше у него поэтической вести о том, как велика была несравненная, богоподобная царевна киргиз-кайсацкия орды, как этот ангел во плоти разливал и сеял повсюду жизнь и счастие и, подобно Богу, творил всё из ничего; как были мудры её слуги верные, её советники усердные; как герой полуночи, чудо-богатырь, бросал за облака башни, как бежала тьма от его чела и пыль от его молодецкого посвисту, как под его ногами трещали горы и кипели бездны, как пред ним падали города и рушились царства, как он, при громах и молниях, при ужасной борьбе разъярённых стихий, сокрушал твердыни Измаила или перешёл чрез пропасти Сен-Готара; как жили и были вельможи русские с своим неистощимым хлебом-солью, с своим русским сибаритством и русским умом…» Писал он о Державине много, ярко и противоречиво — его упрекали, что он «судит о Державине… как о разбитой посуде», называли Геростратом. Николай Полевой говорил о «пигмейском суде» над Державиным. Но красоты поэзии XVIII века со всеми её смелыми открытиями после пушкинского благозвучия воспринимались, словно какофония.

К концу 1840-х — когда любители словесности «канонизировали» Пушкина — ещё явственнее стало казаться, что Державин устарел.

Ну а потом «порвалась цепь великая», начался предреволюционный раскол. Яков Карлович Грот (1812–1893) десятилетия работал над девятитомным собранием сочинений Державина — это был первый образец академического издания в русской науке. Какие там комментарии, как точен набросок историко-литературного контекста каждой оды! Грот создаёт дотошное биографическое исследование — «Жизнь Державина». Ни один русский писатель к тому времени подобной чести не удостоился, да и в XX веке у классиков русской литературы не нашлось такого же преданного и трудолюбивого исследователя. Между тем прогрессивная критика бранила Державина всё резче, а читатели подзабывали «певца Фелицы».

Кампания нападок началась после 1860-го, когда вышли в свет «Записки» Державина. О мемуарах поэта ходило немало слухов. А тут Пётр Иванович Бартенев — историк, прирождённый архивист — взял да и издал с некоторыми купюрами «Записки», снабдив их собственными примечаниями. И оказалось, что реальный Гаврила Романович не соответствует представлениям 1860-х годов о чести, благородстве, общественном благе, поборником которого в прежние времена называл Державина Рылеев. «В Державине стали отрицать всякое достоинство: его бранили в журналах и учебниках, бранили с профессорских кафедр», — вспоминал Грот.

«Трудно найти образованного человека, который бы о поэтическом даровании Державина не имел наклонности думать, что это <…> кропотливая бездарность, сперва вызванная каким-нибудь неразумным случаем, а потом находившая поощрение на новые подвиги в неразборчивости и некоторых других условиях тогдашнего времени», — писал анонимный рецензент в «Библиотеке для чтения». Но одного клейма ему оказалось маловато, он вошёл во вкус: «Не простой бездарности, но — и замечательной нравственной пустоты и даже значительной ограниченности умственных способностей». «Державин делал дела точно так же, как писал оды, — неуклюже, шероховато, бессвязно, напряжённо до тупости, растянуто до бессмыслия».

Кому надо — все знали, что рецензию эту написал главный редактор журнала Алексей Писемский.

Не менее суров был приговор журнала братьев Достоевских «Время». «…Пошлым образом осмеял человека, в лице которого восходила заря будущего России — пробуждалась русская мысль и, встряхнув с себя веками навеянный гнёт рутинных понятий и привычек, взглянула на события, проходившие перед ней, взглядом глубоким, свободным и отрадным», — бушевал журналист Дмитрий Маслов. Речь идёт, разумеется, о державинской оценке Радищева.

Оценка Чернышевского отличалась аналитической сдержанностью, но рецензию на «Записки» он назвал ёмко: «Прадедовские нравы». Нашлись у Державина и защитники: Аполлон Григорьев, Алексей Хомяков. Последний восхищался «Записками», всецело сочувствовал Державину в его борьбе с либеральными друзьями императора Александра. Но голоса защитников трудно было различить в хоре сокрушителей.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Книги похожие на "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Арсений Замостьянов - Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век..."

Отзывы читателей о книге "Гаврила Державин: Падал я, вставал в мой век...", комментарии и мнения людей о произведении.