Сергей Катканов - Рыцари былого и грядущего. Том I

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Рыцари былого и грядущего. Том I"

Описание и краткое содержание "Рыцари былого и грядущего. Том I" читать бесплатно онлайн.

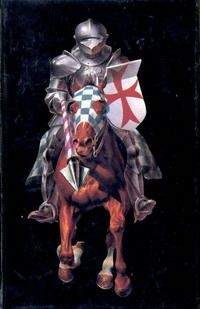

Тамплиеры или Бедные Рыцари Христа и Храма Соломона — орден, основанный в Святой земле в 1119 году небольшой группой рыцарей во главе с Гуго де Пейном.

Рыцари Ордена Храма были профессиональными военными и одними из лучших в Европе финансистами. Но в 1307−1314 годах члены ордена подверглись арестам, пыткам и казням со стороны французского короля Филиппа IV и римско-католической церкви.

Прошли века. В 1988 году советский капитан Андрей Сиверцев во время боя в Эфиопии был ранен, и пришёл в себя в Секретум Темпли — секретном убежище рыцарей-храмовников…

— Тебя приставили ко мне?

— Именем Господа.

— А если ты мне понадобишься?

— Я вам не понадоблюсь. У вас есть всё необходимое. Позвольте откланяться.

Юноша в буквальном смысле поклонился Сиверцеву и выплыл из комнаты. Он очень понравился Сиверцеву и несколько даже поразил. Его немногословная манера общения была необычным сочетанием полной покорности, подчинённости и бесспорного чувства собственного достоинства, не лишённого даже некоторой величавости. В армии Сиверцев встречался либо с раболепным холуйством, либо с высокомерной спесью. В Саше не было ни того, ни другого. «Особый тут народ», — подумал Сиверцев.

Он решил встать. Голова снова закружилась. Парализующая слабость сразу же разлилась по всему телу. Однако, ни в одном месте ничего не болело. Он осторожно дотронулся до пробитой груди. Нет, ни сколько не больно. Значит, рана затянулась, пока он был в коме. Держась за стенку, сделал несколько шагов. Понял, что хватит для первого раза. И вдруг почувствовал, как ему хочется опять погрузиться в мир причудливой тамплиерской сути.

* * *Он продолжил чтение Устава Ордена: «Если кто-то из братьев-сержантов не вооружён мечём и его совесть говорит ему, что он не может оказать помощь братьям, он может отступить с поля боя. Рыцарь не может действовать так, вооружён он мечём или нет, ибо он не может оставлять знамя ни по какой причине без разрешения: ни из-за раны, ни из-за чего-либо иного».

Сиверцев перечитал этот пассаж несколько раз. Тут всё было удивительно. Казалось бы, рыцари-господа должны понукать сержантами, а всё оказывается наоборот: господа относились к слугам гораздо более снисходительно, чем к самим себе. Сержант, став бесполезным на поле боя, мог отступать без приказа. А рыцарь, хоть со сломанным мечём, хоть с раной в боку, без разрешения отступать не мог. При этом было понятно, что командор сам в это время дрался и ему было не до того, чтобы раздавать подобные разрешения. Значит, рыцарь обязан был погибнуть, даже когда его смерть была, казалось, бессмысленной.

Не менее удивительным было то, что Устав — сухой свод подробных боевых предписаний, содержал слово «совесть». Сия категория представлялась весьма расплывчатой, неуставной. Но, видимо, для рыцарей-тамплиеров совесть была очень конкретной категорией, всеми одинаково понимаемой и не допускавшей разночтений. Один из пунктов устава так и звучал: «Каждый должен следовать своей совести».

Да вот и Бернар Клервосский писал про тамплиеров: «Сколь спокойна жизнь, когда незапятнанна совесть! Сколь свято и спокойно рыцарство это». У Сиверцева задрожали губы, когда он это прочитал. В глазах появились слёзы. У него, у боевого офицера, ни какой совести, по его собственному суждению, не было. Сиверцев убедил себя, что им, воякам, иначе — никак. Да любой советский командир покрыл бы своего подчинённого семиэтажным матом, если бы тот во время обсуждения боевой задачи что-нибудь про совесть сказал. Такого романтика послали бы, наверное, даже не под трибунал, а к психиатру. Не потому ли они возвращались с войны нравственными инвалидами: растерзанными, опустошёнными, припадочными. А Бернар этот, видишь, что писал: «Сколь спокойно рыцарство это». Но рыцарство-то это тоже, как и они, было по уши в крови, годами не вылезая из рукопашной мясорубки. Однако тамплиеры не теряли спокойствия духа. Не превращались в свору кровавых маньяков и припадочных неврастеников. Ведь как бы ни был страшен бой, но если без подлости, без предательства и всякой бесчисленной гнусности… Каждый тамплиер мог сказать своему командору: «В соответствии с уставом я обязан поступать по совести».

Аббат Бернар, поучавший тамплиеров и всячески хваливший, тем не менее, писал: «Воистину подобает, чтобы нации, любящие войну, были рассеяны». Всё верно: войну любить нельзя и тамплиеры вовсе её не любили. Они сражались против тех, кто любил войну. Аббат детализировал: «Когда приближается битва, они вооружаются внутренне верой, а внешне — сталью и не украшаются золотом, поскольку их дело — вселять во врага страх, а не распалять его алчность. Они думают о сражении ради победы, а не о параде ради зрелища. Мыслят они не о славе и стараются быть грозны, а не ярки».

Как это не похоже на извечную человеческую привычку эстетизировать, делать максимально красивым все, что связано с войной, то есть с массовым убийством. Блестящая форма, театральный строевой шаг, золото и драгоценности наград — так было везде и всегда от римских легионов до советской армии. А вот как «эстетизирует» любимчиков-тамплиеров клервоссий аббат: «Волосы стригут они коротко, не причёсываются никогда, моются редко. Бороды у них всклокочены, воняют они дорожным потом, одежда их запачкана пылью, грязью от упряжи».

Красавцы… Да ведь они и не могли быть другими. Аббат любовался правдой не потому что она красива, а потому, что это правда. Есть же понимающие люди среди гражданских лиц.

Наши пропагандисты непрерывно и неустанно врали, создавая благородный и привлекательный образ советской армии. Сиверцеву это всегда было противно, но по большому счёту он полагал враньё во имя агитации совершенно необходимым, а потому неизбежным. Только парадный образ армии мог привлекать мальчишек в военные училища. Каким же сдобным пряником заманивали тамплиеры новобранцев в свои ряды?

Всякий вступавший в ряды тамплиеров знал, что его ждёт скорая гибель в бою. 20 тысяч тамплиеров сложили головы на Святой Земле. Причём Орден никогда не скрывал своих огромных боевых потерь, а иначе бы мы о них и не знали. И всё-таки большое количество «золотой молодёжи» того времени, юноши из самых знатных родов Европы, как о счастье мечтали о вступлении в Орден — от новобранцев отбою не было. Конечно, юноши с благородной душой во все времена мечтали о боевой славе, но ведь не о смерти же. Между тем, хронисты Ордена всегда подчёркивали: служить у тамплиеров неизмеримо опаснее, чем быть светским рыцарем.

Взять хотя бы такую разницу. Для светских рыцарей война порою превращалась в некое подобие коммерческого спорта. Врагов на поле боя старались не убивать, а брать в плен, чтобы потом получить выкуп. Следовательно, каждый рыцарь знал, что, хотя его могут убить, всё же куда вероятнее, что его пленят, а потом освободят за выкуп. Так было во время европейских войн, так стало и в Палестине, где сарацины столь же охотно возвращали пленников за выкуп хоть на следующий день после боя. Однако, всякий тамплиер знал — Орден никогда не будет выкупать его из плена. Орденская казна ломилась от несметных богатств, но выкупать своих пленных было строжайше запрещено. Сарацины это тоже знали, а потому пленным тамплиерам сразу отрубали головы. Ведь эти головы не имели товарной ценности. Не правда ли, правило «своих не выкупаем» было мощным агитационным средством для желающих поступить в Орден?

Чем же ещё привлекали в Орден? А чем сейчас привлекают в армию, ведущую боевые действия? Высокими зарплатами, хорошими бытовыми условиями. А потом наши офицеры оглашают родину скорбным плачем: и зарплаты не настолько высоки, как обещали, и бытовые условия убогие — вода из крана не течёт, зимой батареи чуть тёплые и дальше по списку. Причём, заметьте, это офицеры нашей «рабоче-крестьянской» армии, которые и на гражданке не были избалованы комфортом, проживая кто в общаге, кто в коммуналке, а кто в хрущёвке.

А средневековой рыцарской элите родовые замки предоставляли максимально возможный по тем временам комфорт, и на столах никогда не переводилось мясо в количествах совершенно не ограниченных — в личных лесах стреляли дичь сколько хотели. И развлечения имели, каких только душа пожелает: охота, трубадуры, турниры, игра в кости. И вина море, и женщины на выбор. Хочешь, вздыхай о прекрасной даме, а хочешь — перетаскай в свою постель всех подряд служанок и крестьянок. Да это не то что по тем временам, но даже и по нынешним большинству наших вояк представилось бы раем земным.

И вот юноша, ведущий такую жизнь, или во всяком случае имеющий к тому все возможности, решил вступить в Орден Христа и Храма. Во время посвящения, когда было не поздно отказаться, рыцарю говорили: «Мы обещаем тебе хлеб, воду, бедную одежду, а так же много боли и страданий. Ты не должен просить ни о чём, кроме хлеба и воды, ибо ничего иного тебе не обещано».

Сиверцев постепенно приходил в неописуемый восторг: вот это «заманиха», вот это агитация! По минимуму — хлеб и вода. А по максимуму? Устав гласил: «Должно быть достаточным для вас вкушать мясо три раза в неделю. Обычай поедать плоть развращает тело». А во время постов храмовники получали еду вообще лишь один раз в день.

Так ведь во время войны можно и самим для себя кое-что добывать? Но тамплиерам было нельзя. Устав угрожающе рычал: «Всякие поиски пищи запрещены братьям. Ни кто из братьев не должен без разрешения хранить пищу в своём шатре». А как на счёт поохотиться? Никак. Устав запрещал тамплиерам охотиться за одним лишь исключением — разрешал охотиться на львов. А это смертельный риск и ни грамма съедобного мяса. Ну так можно было купить еду у маркитантов? Это тоже было невозможно, потому что Устав категорически запрещал рыцарям иметь личные деньги. Если начальство находило у тамплиера хотя бы одну монету, его автоматически обвиняли в воровстве, потому что на законных основаниях он не мог обладать этой монетой. А если монету находили в вещах погибшего тамплиера, то насколько бы героически он не погиб, ему отказывали в погребении по христианскому обряду в освящённой земле.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Рыцари былого и грядущего. Том I"

Книги похожие на "Рыцари былого и грядущего. Том I" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Катканов - Рыцари былого и грядущего. Том I"

Отзывы читателей о книге "Рыцари былого и грядущего. Том I", комментарии и мнения людей о произведении.