Сергей Волков - Почему РФ – не Россия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

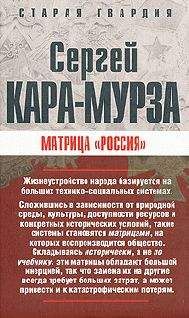

Описание книги "Почему РФ – не Россия"

Описание и краткое содержание "Почему РФ – не Россия" читать бесплатно онлайн.

Последние десятилетия усиленно ломаются интеллектуальные копья в борьбе за обретение «национальной идеи». При этом политики, литераторы и публицисты, как правило, не слишком обременяют себя познанием исторической действительности, зачастую перевирают факты, а порой и вовсе обходятся без оных. По иному подошел к решению вопроса историк Сергей Волков. Он не стал создавать «концепций», а на историческом материале попытался сравнить две реальности – Российскую Империю и СССР. И лишь после этого оценить: из чего же слеплена современная «эрэфия».

Если представить коллективный «имущественный» портрет высшей бюрократии Российской империи на последние годы её существования, взяв в качестве источника последние доступные «Списки гражданским чинам первых 4-х классов» (там есть сведения как о полном объеме всех видов содержания, так и о владении имуществом — отдельно родовом и благоприобретенном, в том числе родителей и жены), то обнаружится следующая картина. Речь идет в общей сложности о 6149 лицах на конец 1915 — начало 1916 г.: 85 чел. 2-го, 708 — 3-го и 5356 — 4-го классов (в 1-й, как и в армии, давно не производили), которыми и исчерпывался весь высший слой.

Внутри этого слоя от чина содержание практически не зависело, и сам он имел в основном «престижное» значение (чины 2-го класса по должности имели, например, члены Госсовета, и в основном он был достоянием очень старых заслуженных лиц, находившиеся на, скорее, почетных должностях, тогда как треть министров была к тому времени только в 4-м классе). Значение имел должностной оклад и условия службы (предполагавшие разного рода надбавки, столовые, квартирные, представительские). Содержание министров (годовое) составляло 22 тыс. руб., начальников главных управлений — 12, директоров департаментов — 8, их заместителей — 5, начальников отделений — 3 тыс. Члены Госсовета получали 18 тыс., сенаторы — 8 тыс.

Губернаторы получали 10 тыс. руб., вице-губернаторы — 4,5, председатели губернских земских управ 4–6, непременные члены губернских присутствий — 3, председатели окружных судов — 5,3, товарищи председателей — 4,2, члены — 3,3, председатели губернских судебных палат — 5,6 (иногда до 6,1), члены этих палат — 4,5, прокуроры палат — 6,3, товарищи прокуроров — 4,2, товарищи обер-прокуроров департаментов Сената — 5,3, обер-секретари — 2,8. Управляющие губернскими контрольными и казенными палатами получали 5 тыс. (4,5–5,5), их помощники — 3, начальники отделений этих палат — 2,4, начальники почтово-телеграфных округов — 3,5, начальники губернских управлений земледелия и госимуществ — 4,5.

Попечители учебных округов получали 8–10 тыс., инспектора округов — 5, директора гимназий — 3–4 (обычно 3,6), реальных училищ — 5,2, губернские директора народных училищ — 2,8–42, профессора университетов — 3 тыс., технических вузов — до 5 и выше. Содержание помощников военно-санитарных инспекторов военных округов и корпусных врачей составляло по 3,4 тыс. руб., губернских врачебных инспекторов — 2,5.

Весьма высоким было содержание чинов, связанных с акцизами (управляющий губернскими акцизными сборами получал 8,1 тыс., губернский старший ревизор — 4,25), чинов ведомства уделов (начальник удельного округа — 8,2 тыс.), банковских учреждений (управляющие отделениями гос. банков получали порядка 6 тыс.), горного ведомства (начальники горных округов и управлений — 6 тыс.). Но на первом месте стояли оклады в МПС: начальники железных дорог получали в полтора раза больше губернаторов — 12–15 тыс. руб., их помощники — 7,6 тыс., но особенно много получали чины, ведавшие контролем за строительством железных дорог: 11–15, часто даже 17–19 тыс. руб.

Некоторая часть высших чинов содержания от казны вовсе не получала или получала только небольшое пенсионное содержание («причисленные» к ведомствам, а также почетные попечители и опекуны учебных заведений, больниц и т.п.). В целом из 6 149 чел. (далее все % — от этой цифры) вовсе не получали содержания 1 006 (16,4%), получали менее 2 тыс. — 249 (4%). Основная масса, почти две трети — 3 777 чел. или 61,4% получала от 2 до 6 тыс. От 6 до 11 тыс. получали 894 чел. (14,5%), среди коих 38 чинов 2-го класса, 317 — 3-го и 539 — 4-го, а 11 тыс. и более — 207 чел. (3,4%), в т.ч. 35 чинов 2-го класса, 76 — 3-го и 96 — 4-го.

Что обращает на себя внимание, так это крайне слабая связь с собственностью. Из всех высших чинов родовую (т.е. унаследованную) землю имели всего 12% — 737 чел. (в т.ч. 18 чинов 2-го класса, 114 — 3-го и 605 — 4-го). Еще примерно столько же имели землю приобретенную и меньшее число, не имея земли, имело собственные дома или дачи. Но всех вообще лиц, имевших какую-либо собственность (в т.ч. и не имевших лично, а только за женой или родителями) насчитывалось всего 29,5% — 1 812 чел. (в т.ч. 36 чинов 2-го класса, 246 — 3-го и 1530 — 4-го). Из них лично владели собственностью 1 272 (20,7%), а 95 (1,5%) — нераздельно с родственниками, 234 (3,85) имели имущество только за родителями, и 211 (3,4) — только за женой.

Всех земельных собственников было 1 340 чел. (21,8%) (в т.ч. 33 чина 2-го класса, 204 — 3-го и 1103 — 4-го). Из них лично владели 976 (15,9%), совместно с др. лицами — 70, по родителям — 156 и по жене — 138. Владельцев только дач или домов было 472 (7,7%) (в т.ч. 3 чина 2-го класса, 42 — 3-го и 427 — 4-го). Из них лично владели 296 (4,8%), совместно — 25, по родителям — 78 и по жене — 73. Что касается размеров имений, то менее 100 десятин имели 150 чел. (2,4%), в т.ч. лично — 115; от 100 до 500 дес. — 372 (6%), в т.ч. лично — 274; 500–1 000 дес. — 229 (3,7%), в т.ч. лично — 169; от 1 до 5 тыс. дес. — 393 (6,4%), в т.ч. лично — 277; свыше 5 тыс. дес. — 104 (1,7%), в т.ч. лично — 79; без указания размера — 92 (1,5%), в т.ч. лично — 62.

Таким образом, при наличии среди высших чинов очень небольшого числа крупных собственников (не занимавших к тому же по службе наиболее видного положения, большинство их как раз было представлено «почетными» должностями и местными предводителями дворянства) в целом слой этот был связан исключительно с профессиональной деятельностью на госслужбе. Эта тенденция, прослеживавшаяся уже очень давно, близка была, видимо, к своему полному воплощению.

* * *Характер формирования высшего сословия повлиял и на качественный состав всего интеллектуального слоя в целом (включающий помимо дворянства и образованных лиц других сословий). Селекция такого слоя обычно сочетает принцип самовоспроизводства и постоянный приток новых членов по принципу личных заслуг и дарований, хотя в разных обществах тот или иной принцип может преобладать в зависимости от идеологических установок. К началу XX в. 50–60% его членов были выходцами из той же среды, но при этом, хотя от 2/3 до 3/4 их сами относились к потомственному или личному дворянству, родители большинства из них дворянского статуса не имели (в 1897 г. среди гражданских служащих дворян по происхождению было 30,7%, среди офицеров — 51,2%) Таким образом, интеллектуальный слой в значительной степени самовоспроизводился, сохраняя культурные традиции своей среды. При этом влияние этой среды на попавших в неё «неофитов» было настолько сильно, что уже в первом поколении, как правило, нивелировало культурные различия между ними и «наследственными» членами «образованного сословия».

Следует заметить, что почти во всех традиционных обществах интеллектуальный слой совпадал с составом высших сословий — дворянства и духовенства, либо аналогичных им по статусу социальных групп (варн, каст и т.д.). Традиция отнесения интеллектуального слоя к высшей в данном обществе категории есть вообще одна из базовых черт социальной организации во всех обществах. Даже в XVII — XIX в., когда умственная деятельность постепенно перестала быть прерогативой высших сословий, а сама сословная принадлежность утратила свое общественное значение и возник профессиональный слой интеллектуалов, этот слой, составляя не более 4–5% населения, в полной мере сохранял свое особое, привилегированное положение в обществе и обладал наиболее высоким социальным статусом.

Особенно это характерно для России. Важной особенностью интеллектуального слоя старой России был его «дворянский» характер. В силу преимущественно выслуженного характера российского высшего сословия, оно в большей степени, чем в других странах, совпадало с интеллектуальным слоем (и далеко не только потому, что поместное дворянство было самой образованной частью общества и лица, профессионально занимающиеся умственным трудом, происходили поначалу главным образом из этой среды). Фактически в России интеллектуальный слой и был дворянством, т.е. образовывал в основном высшее сословие. С начала XVIII в. считалось, что дворянство как высшее сословие должно объединять лиц, проявивших себя на разных поприщах и доказавших свои отличные от основной массы населения дарования и способности (каковые они призваны передать и своим потомкам), почему и связывалось со служебными достижениями и вообще заслугами. При этом образовательный уровень, как уже отмечалось, являлся в силу связанных с ним льгот решающим фактором карьеры. Практически каждый образованный человек любого происхождения становился сначала личным, а затем и потомственным дворянином, и, как справедливо отмечал один из современников, «присвоенные дворянству сословные права были в сущности принадлежностью всего контингента в известной мере просвещенных людей в России».

Этот слой, таким образом, будучи самым разным по происхождению, был до середины XIХ в. целиком дворянским по сословной принадлежности. В дальнейшем некоторая часть интеллектуального слоя оставалась за рамками высшего сословия (к началу XX в. культурный слой, включавший помимо офицерства и чиновничества массу частнопрактикующих врачей, инженеров, учителей, частных служащих и т.п., составлял примерно 3–3,5% населения, а дворяне, в том числе и личные — 1,5%), но большинство его членов официально относились к высшему сословию (среди тех его представителей, которые состояли на государственной службе — 73%), тогда как по происхождению состав всего этого слоя был недворянским более чем на 80%.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Почему РФ – не Россия"

Книги похожие на "Почему РФ – не Россия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Волков - Почему РФ – не Россия"

Отзывы читателей о книге "Почему РФ – не Россия", комментарии и мнения людей о произведении.