МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Описание и краткое содержание "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА" читать бесплатно онлайн.

То, что в плане достижения успеха эстетическая составляющая была принципиально второстепенной, доказывает сравнение «Каталога» и «Метрополя»: представая куда более инновационным (хотя бы за счет участия Пригова и Евгения Харитонова), «Каталог» проходит почти незамеченным. Это подтверждает и арест в конце 1981 года Евгения Козловского, переоценившего эффект популярности и, следовательно, степень защищенности, доставленной ему участием в «Каталоге», и инициировавшего поведение раскрепощенного популярного советского писателя, каковым на самом деле он не являлся. Успех обеспечивался не чем иным, как реакцией властей (официальный – положительной, либеральный – отрицательной), но арест проводил весьма своеобразную границу, сам факт суда и ареста демонстрировал незначительность писателя в глазах власть предержащих: вся история советской литературы после суда над Синявским и Даниэлем в этом смысле показательна – ни один значительный и успешный писатель арестован не был19.

Принципиально иные позиции и границы поля культуры обнаруживают стратегии авторов альманаха «Круг». если авторы «Метрополя» полагают поле советской литературы исчерпанным для достижений новых границ успеха и демонстративно выходят за его пределы, то «Круг», опубликованный в конце 1985-го года, явился итогом многолетних стремлений ленинградского андеграунда войти в советскую литературу. Ощущение исчерпанности или чрезвычайного сужения легитимных возможностей «референтной группы» субполя андеграунда возникло в конце 1970-х годов. Чем более нелегитимным было положение этого субполя в социальном пространстве, тем более энергоемким оказывалось преодоление общественно важной границы. В 1960-1970-е годы переход из поля официальной культуры в неофициальную сопровождался аккумуляцией общественного внимания, сам статус неофициального писателя представлял собой позицию, накапливающую символический капитал преодоления границы и перераспределяющую власть, используемую для недопущения этого перехода. Для Бурдье определение границ поля или легитимного участия в конкурентной борьбе за признание и повышение своего социального статуса является одной из основных ставок литературной игры, разворачивающейся в поле литературы или искусства: «Сказать о том или ином течении, той или иной группе: “это не поэзия” или “это не литература” – значит отказать в легитимном существовании, исключить из игры, отлучить». Поле неофициальной литературы имело маргинальный нелегитимный статус в социальном пространстве и интерпретировалось как «нелитература». Преодоление этой границы сопровождалось своеобразным энергетийным взрывом, но могло быть использовано только однократно20. Стратегия обретения неофициального успеха требовала последующих шагов – публикаций в самиздатских, а затем в эмигрантских журналах и т. д., но так как при этом перераспределялась власть противодействия, то, пока противодействие нарастало, увеличивался символический капитал непослушания, но по мере того как энергия противодействия стала уменьшаться, стал уменьшаться и объем присваиваемой власти. Несмотря на возраставшее число самиздатских публикаций, факт очередной публикации в самиздатском или эмигрантском журнале мало что менял в положении таких известных ленинградских поэтов, как В. Кривулин, Е. Шварц или С. Стратановский. Если для начинающих авторов субполе андеграунда оказывалось еще в разной степени плодотворным, то для авторов с устойчивой репутацией оно представало слишком узким, тесным и малопродуктивным. Потому что по мере увеличения числа переходов через границу, а также ввиду все меньшего общественного резонанса, сопровождавшего этот переход, как, впрочем, и по причине того, что власти уже не фиксировали его как откровенно криминальный акт (и следственно, не наделяли его энергией), сама процедура перехода и пребывания в пространстве «второй культуры» с течением временем теряла свой символический капитал. Поиск успеха – в виде попытки присвоения властного дискурса за счет противодействия ему – внутри неофициальной ленинградской литературы становился все более проблематичным и, как показало будущее, по сути дела, невозможным.

Однако для того чтобы формализовать своеобразие стратегии ленинградского андеграунда войти в советскую литературу, достаточно сравнить ее со стратегией московских метафористов – Александра Парщикова, Александра Еременко, Ивана Жданова, Ильи Кутика. Если метафористы для объединения с советской литературой выбирают, так сказать, федеративный путь, то та часть ленинградского андеграунда, которую объединил «Клуб-81», – конфедеративный. Конфедерация – это символический капитал, который составляла репутация опального писателя, притесняемого властями и публикующегося не только в самиздате, но и в эмигрантских журналах, плюс определенный статус внутри неофициальной литературы и определенный литературный генезис (то есть установка на развитие тех художественных практик, которые отвергались или признавались малоценными официальной литературой). Просто опубликоваться в официальной печати, обменяв на уже малопрестижную социальную позицию советского писателя с его ограниченными возможностями для создания культурного капитала (для авангардистов здесь резервировался статус писателя-экспериментатора типа А. Вознесенского) символический капитал опального писателя, то есть осуществить федеративный путь соединения с советской литературой, для многих представлялось неравноценным обменом. И даже в ситуации отчетливого оскудения поля «второй культуры» наиболее видные ее представители предполагали войти в советскую литературу, сохранив автономность (экстерриториальность) и имидж нонконформиста. Именно по границе между федеративным и конфедеративным способом вхождения в советскую литературу проходила линия противостояния авторов андеграунда с ленинградскими властями, помогавшими создавать структуру «Клуба-81». Их задача как раз и состояла в том, чтобы в обмен на отказ от публикаций на Западе и в самиздате обеспечить вхождение в советскую литературу некоторых наиболее видных фигурантов «второй культуры», но, конечно, без сохранения ими символического капитала мучеников и нонконформистов. Они предлагали федеративный путь, «Клуб-81» пытался отстаивать конфедеративный. Результатом компромисса стал «Круг», где федеративных признаков куда больше, чем конфедеративных, поэтому для статуса большинства наиболее заметных авторов «Круга» участие в нем – как выяснилось впоследствии – оказалось либо малозначащим, либо даже дискредитирующим. Факт использования поддержки той власти, за счет противодействия которой и возник символический капитал андеграунда, стал причиной более поздних, но многочисленных обвинений, принижающих социальные позиции и репутацию нонконформистов, а отсутствие инновационности большинства текстов, вошедших в сборник, не сделало «Круг» событием в литературе. Хотя, если говорить об инновационности «второй культуры», то она прежде всего состояла не в литературной инновационности, а в принципиально новом художественном и социальном поведении21, что продемонстрировали стратегии «Метрополя», «Каталога» и «Круга», преодолевавшие границы, определяемые властями как легитимные.

Однако на конкурентную борьбу между разными позициями в поле культуры, а также между полем литературы и полем власти можно взглянуть еще с одной стороны, особенно если вспомнить, что 1980-е – это последнее литературоцентристское десятилетие русской культуры, а первая половина 1980-х – период, когда наиболее активно происходило обесценивание структурообразующих элементов власти, в основе которой лежал принцип сакрального отношения к слову. Поэтому борьбу за автономность поля литературы и право на легитимность новых позиций в нем можно интерпретировать как борьбу за сохранение и разрушение литературоцентризма русской культуры, потому что писатели, боровшиеся за снятие или ослабление цензурных ограничений, сознательно или неосознанно боролись против принципа сакрального отношения к слову. в то время как власти, используя разнообразные механизмы цензуры (в лице цензоров Горлита или редакторов литературных журналов и издательств), всеми силами пытались его сохранить22.

по образному выражению В. Сорокина, «советская власть, заморозив литературу, отодвинула агонию литературы, которая умерла бы еще в середине 30-х»23. Литературоцентризм рухнул уже в 1990-х годах, но наиболее бурно процессы деструктурализации проходили в течение 1980-х. «Метрополь», «Каталог», «Круг» – всего лишь этапы слома тенденций литературоцентризма русской культуры, процесса, богатого примерами того, как писатели совершенно разных ориентаций пытались расширить зоны свободного словоупотребления. Казалось, они боролись против бессмысленной и малофункциональной цензуры, на самом деле они разрушали принцип литературоцентризма. Суть не в самой неподцензурной литературе, представлявшей подчас поток вялых, анахронистичных стихов, рассказов, романов и т. д., а в самом отношение к слову, ибо советская власть – это и была власть Слова. А литература в условиях литературоцентризма была лишь концентрированным, жанровым выражением этой власти. Поэтому власть, противодействующая попыткам расширить поле литературы, настаивала на избранности и значимости статуса писателя, который потому и властитель дум, что существует в пространстве власти слова.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

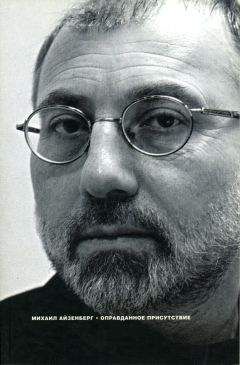

Похожие книги на "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Книги похожие на "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Отзывы читателей о книге "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА", комментарии и мнения людей о произведении.