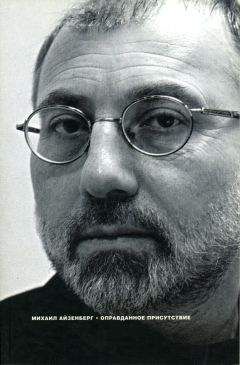

МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Описание и краткое содержание "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА" читать бесплатно онлайн.

Жанр воспоминаний провоцирует бедные рифмы. Школа, да еще знаменитая учителями и принципиальным свободолюбием, – лицей. Но как у каждого советского литературоведа был «свой» Пушкин, так и у каждого выпускника «своя» 30-я. Я тоже учился математике и мог бы в рамках профессионального кокетства заявить, что интеграл от дифференциала отличаю только по внешнему виду, как скрипичный ключ от басового, так как поступил в 30-ю по ошибке, произошедшей от неправильно понятых семейных традиций и вызванной ими инерции. Но я до конца прошел коридор под именем «точные науки» и не жалею об этом; и антураж моих воспоминаний о школе в чем-то совпадет, а в чем-то покажется экзотическим тем, кто учился здесь раньше меня, позже, вместе со мной.

Тридцать лет назад

В школе существовал культ ума. Ум, а не знания, и ум не абстрактный, а конкретный, прикладной, физико-математический, ценился больше всего, потому что мог быть проверен: каждый демонстрировал его, решая задачи. Быть лучшим значило быть умным. Все остальные качества (скажем, эрудиция, интеллигентность, порядочность и т. д.) ценились постольку-поскольку, но иерархия классов, а их в 67-м году было шесть (то есть 6 – девятых и 10 – десятых), и иерархия внутри класса складывалась в соответствии с тем, насколько ты хорошо решал задачи на еженедельных, если не ежедневных контрольных, районных, городских и далее олимпиадах.

Мальчик Моня из 9-го класса, когда мы учились уже в 10-м, направляясь в туалет, начинал расстегивать ширинку на мешковатых брюках (перетянутых тонким ремешком на огромном животе) с середины широкого коридора, жуя губами и не обращая внимания на хихикающих девчонок. Очевидно, у него были проблемы с процедурой мочеиспускания; думаю, именно он оставлял многофигурные лужи вокруг писсуара. Даже в лютый мороз он приезжал в школу в белой нейлоновой рубашке, сопровождаемый бабушкой (Валерка Филатов, помню, что-то шутил по его поводу); но Моня брал первые места на городских и всесоюзных олимпиадах (говорили, что он выдавал правильные ответы через несколько минут после получения заданий, не всегда умея объяснить способ решения), и Моня был гордостью школы.

Помню, на одном из первых уроков Шифман впервые произнес фразу, которая потом варьировалась на протяжении всех двух лет: «Надеюсь, среди вас нет патологических идиотов, которым это непонятно». Образ «патологического идиота» с тех пор олицетворял собой противоположный полюс ума, обозначал границу, приближаться к которой или просто двигаться в ее сторону было опасно. «Патологические идиоты» могли учиться где угодно, но только не в «тридцатке». Здесь ценился ум и красота решения: баллы начислялись в зависимости от способа решения, арифметическая правильность была делом десятым, оригинальность решения, эстетика, грациозность и, значит, точность работы ума были главными критериями. Учиться в «тридцатой» можно было, только если ты принимал эти правила, в соответствии с которыми ум был эквивалентом истины. Конечно, внутри класса отношения строились и с учетом других особенностей, но этот критерий был основным и структурообразующим.

У нас было 6 девятых классов: первые три, где математику преподавал И. Я. Веребейчик, считались лучшими; мы – 104, 105, 106, где преподавала Г. Н. Климовицкая, были все-таки второй сорт (хотя сортировать учеников «тридцатки» то же самое, что определять оттенки белого цвета ночью). Вова Лалин, Андрюша Агеев, думаю, не уступали среднему уровню «звездного» 103, но призов у них было меньше; после окончания 9-го класса Андрюша Агеев, блиставший также по химии, ушел в другую, «простую» школу, чтобы получить золотую медаль, так как получить медаль у нас было почти нереально. Почти все, кто поступал в «тридцатку», были отличниками после восьмого класса, а здесь начинали с того, что радовались четверке по физике и математике, как подарку.

Первые несколько месяцев были почти непрерывным кошмаром: люди кричали во сне, им снились формулы и сообщающиеся сосуды. Времени катастрофически не хватало; Сережа Лукашенко, дабы не стать «патологическим идиотом», открыл закон, по которому спать можно было не больше 4-5 часов, остальное время уходило на подготовку домашних заданий. Те, кто не занимался в физических или математических кружках, ощущали себя так, будто их, не умеющих плавать, заставляют прыгать с десятиметровой вышки. Зато выжившие к концу двухлетнего срока знали физику и математику по меньшей мере на уровне 1-го курса матмеха и физфака; в техническом вузе выпускнику «тридцатки» можно было вообще первый год не ходить на лекции.

Это был двухлетний кросс по пересеченной местности с препятствиями в виде, скажем, холодильника, обойти который можно было только при условии, что ты правильно объяснял, повысится или понизится температура в комнате, если дверка включенного в сеть холодильника открыта. Но долго думать было нельзя – ты мог катастрофически и безнадежно отстать; дух школы состоял в радостном, жестоком и непрерывном соревновании – кто умнее, кто быстрее и оригинальнее решит трудную задачу. Инерция бега была настолько велика, что даже после окончания школы остановиться было непросто. Математические херувимы из первых трех классов (заносчивые, надо сказать, ребята) ходили в ореоле школьной любви и уважения; даже взгляд Шифмана теплел при виде любимчиков.

Зато нас, то есть 104, 105 и 106, больше любил литератор Г. Н. Ионин, потому что мы были более нормальные (вариант – гармоничные) и больше читали. Мы уважали первые классы (иначе нельзя, закон инерции определял общие для всех ценности) и не очень их любили – задвинутые на математике, бабы у них какие-то кривые и припизднутые, но оглядываться по сторонам стало возможно уже в классе десятом, потому что в девятом Фихтенгольц и Моденов, разложение на множители и кристаллические решетки накрыли с головой, как волна, в которую ты только что нырнул, а казалось, это длится уже целую вечность.

Девятый класс – борьба за существование в духе Дарвина и Спенсера: побеждал сильнейший в очень узкой специализации, но ведь ты сам все выбрал – дверь открыта, уйти с позорным клеймом поражения на лбу мог любой; пот застилает глаза, и я не помню из девятого класса ничего, кроме того, как сражался с Моденовым и ликовал, получая у Шифмана «четверку». Ведь никто не считал учителей мучителями, какое там – святые нашей математической конфессии, суровые, но справедливые пророки церкви для избранных; и то, что мы – избраны и это – навсегда, мы не забывали ни на мгновение. Твой пророк останавливал на тебе взгляд, и ты замирал, на всякий случай лихорадочно ища достойный ответ на его едкое ироническое замечание, но если он вдруг одобрительно и почти незаметно кивал в ответ на твои слова, по всему телу разливалась благодать ликования.

Первые три класса молились на Шифмана и Веребейчика; в наших «вторых» кумирами были Шифман и Герман (Герман Николаевич Ионин). Но попробовали бы вы заслужить уважение высокомерных подростков!

Михаил Львович Шифман

Конечно, он был умен, но это как бы само собой разумелось. Но и тогда и сейчас я думаю, что наравне с умом Михал Львовича ценился его стиль. Это был человек удивительно точных и грациозных движений – умелая жестикуляция, аристократическая педантичность с легким оттенком брезгливости, способность передать всю гамму ощущений интонацией и неуловимыми, быстрыми гримасами. Скажем, осуждающее и высокомерное удивление – я мог бы нарисовать, как ползли вверх брови и чуть округлялись глаза – он убивал, подавлял взглядом, его панически боялись даже не самые последние ученики в классе, хотя не помню, чтобы хоть раз Михал Львович повысил голос, и, думаю, почти все любили. Никакого панибратства, подчеркнуто отчужденное обращение на «вы». И полное, зияющее отсутствие пафоса. Вместо пафоса – тонкая, корректная, но подчас и разящая ирония.

Я не знаю, откуда это умение вести себя с таким обворожительным достоинством. У интеллигентов в первом поколении такое почти не встречается; вообще подобный аристократизм – это то, чего не должно было быть на 50-м году советской власти. Он покорял своими манерами точно так же, как подавлял своими требованиями: его похвала становилось эстафетой радости, которую ты нес, как пузырек с эликсиром бодрости.

Помню аудиторию амфитеатром, два телевизора по углам, механические доски, артистическим жестом поднимаемые и опускаемые. Он, конечно, играл, чуть-чуть позировал, упивался властью, но мы ему были благодарны. А то, как в последний день четверти он, как само собой разумеющееся, отменял обычную программу урока и читал нам Зощенко, Бабеля, читал как артист – это, знаете, кайф.

А то, что, несмотря на интенсивность занятий, он зимой 68-го, когда началась Олимпиада в Гренобле, в самом начале урока включил телевизор, и мы смотрели все – от лыжных гонок («Володя, Володечка, ты где?» – это о лыжнике Веденееве в исполнении Льва Озерова) до эстафеты. Кажется, ну и что, ну читал, мало ли читают. Но тут все дело в особом ритме, стихотворном метрическом размере, где пауза, поставленная вовремя, не менее важна, чем ударная стопа. Ну это как в мороз, бредя через пургу, открыть дверь и ступить на круглую горячую гальку залитого солнцем берега моря в районе Коктебеля. Надо знать, что такое учиться в «тридцатке» не поднимая головы от письменного стола, чтобы уметь оценить уместность паузы и ее заполнение. Ты пришел, трясясь от ужаса, на урок физики, где вначале опрос, равный чистилищу, но вдруг смерть откладывается, и ты с удовольствием смотришь, как советские лыжники добывают «золото» для страны.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Книги похожие на "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "МИХАИЛ БЕРГ - ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА"

Отзывы читателей о книге "ВЕРЕВОЧНАЯ ЛЕСТНИЦА", комментарии и мнения людей о произведении.