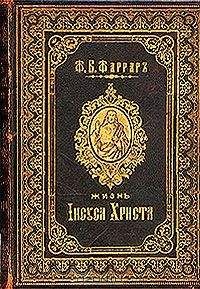

Фредерик Фаррар - Жизнь Исуса Христа

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Жизнь Исуса Христа"

Описание и краткое содержание "Жизнь Исуса Христа" читать бесплатно онлайн.

Репринт издания 1876 года, выпущенного Типографией Современных известий (перевод Ф.Матвеева).

В книге доктора Богословия, члена королевского общества, бывшего члена коллегии св. Троицы в Кембридже, архидьякона и каноника вестминистерского и ординарного капеллана королевы английской Ф.В.Фаррара «Жизнь Иисуса Христа» путем литературно-исторического анализа воссоздается целостная картина земной жизни Христа. Автор выстраивает повествование в хронологическом порядке, с мастерством передавая отдельные евангельские сюжеты, которые в самих Евангелиях преподносятся довольно сжато, и заполняя пробелы между отдельными частями евангельской истории. Через все главы этой книги красной нитью проходит искреннее желание убедить читателя, что только Христос — идеал совершенной святости.

ГЛАВА LIII

Прощание с храмом

Для всякого ясно, что великое пророчество, переданное в последней главе, заключало в себе окончательный и безнадежный разрыв между Иисусом и иудеями. Примирение после подобных слов было невозможно. Поздно; дверь заперлась. Когда Иисус оставил храм, ученики Его должны были знать, что Он покидает его навсегда.

Но, по-видимому, при выходе оттуда, — а может быть, когда Он сидел со скорбным сердцем и поникнутым взором во дворе женском для успокоения души, возмущенной необычайным умственным напряжением и нравственным негодованием, вследствие беспрестанных нападений, — встретился новый, менее грустный случай, который дал Ему возможность оставить пределы дома Отца Своего не со словами гнева, но с благостью в сердце. В женском дворе находилось тридцать хранилищ. Они устроены были в виде расширяющихся книзу труб, украшены различными надписями и служили складом добровольных приношений, которые употреблялись для украшения храма. Туда приходил каждый со своим даром, но между другими легко было отличить вкладчиков богатых, потому что они сыпали серебро и золото так, чтобы видели люди. Подняв свои взоры, Иисус в одно мгновение понял все значение этого зрелища. В Талмуде написано: «кто дает милостыню втайне, тот выше самого Моисея» и «лучше не давать, чем давать напоказ и открыто». Но в эту минуту бедная вдова робко опустила свою контрибуцию[630]. С пренебрежением, может быть, скривились губы богачей при виде дара, меньше которого невозможно было уже внести по Закону. Она положила два прутага, самомалейшую из ходячих монет; потому что незаконно было даже для беднейших людей не внести ничего. Лепта, или прутаг, была восьмая часть аса и почти что равнялась нашей полушке. Стыд бедности заставил несчастную согнуться при пожертвовании такой безделицы, когда вокруг ее богатые люди щедро отсыпали золото. Но Иисус был доволен верою и жертвою вкладчицы. Это было для Него «чашей холодной воды», поданной с любовью, которая в царстве Его не может остаться без вознаграждения. Он высказал при этом вековечный великий урок, что сущность милостыни есть самоотвержение, и самоотвержение вдовы при ее бедности гораздо важнее, нежели в богатейших фарисеях, которые внесли золото». Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, — все пропитание свое. «Одна монета от скудости, — говорит св. Амвросий, — лучше, чем сокровище от избытка: обращается внимание не на то, сколько дано, но сколько осталось». Если есть усердие, — пишет св. Павел, — то оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, что не имеет[631].

После этого Иисус окончательно оставил храм[632]: но священное и достопамятное место пробудило в апостолах чувство национальной гордости. Они остановились, чтобы бросить последний томительный взгляд и один из них решился обратить внимание Учителя на эти красивые здания, — на десять ворот, из которых девять были обложены золотом и серебром, а одно — толстым слоем ценившейся выше всех драгоценностей коринфской латуни, — на эти красивые и высокие портики, — на эти тесаные глыбы мрамора сорока локтей длины и десяти локтей высоты, свидетельствующие о труде и щедрости столь многих поколений, — на эти двойные переходы и дивные колонны, — на эту роскошь скульптурных украшений и арабесков, — на эти сменяющие друг друга глыбы то красного, то белого мрамора, напоминающие гребень и глубокую бездну морских волн, — на эти громадные кисти золотых гроздьев, величиною в рост человека, увеличивавшие роскошь золотых дверей. Апостолам хотелось, чтобы Иисус взглянул на возвышающиеся террасы двора язычников, с его колоннами из одного камня и богатой мозаикой, откуда лестница в четырнадцать ступеней вела во двор женский, затем лестница в 15 ступеней шла во двор священников, наконец лестница в 12 ступеней доводила до последней платформы к «святая» и «святая святых», которую раввины[633] любили сравнивать по ее форме с лежащим львом и которая с ее мраморною белизною и позолоченными кровлями выглядывала снеговой горой, с позолоченной солнцем вершиной. Апостолы как будто думали, что красота и блеск этого зрелища будут ходатайствовать пред Ним за самое здание, тронуть Его сердце немою просьбою. Но сердце Иисуса было прискорбно. Он видел красоту храма единственно лишь в чистосердечии его посетителей. Не золото или мрамор, неблестящий пурпур или искусно выточенный кедр, не красивая скульптура или внесенные по обетам драгоценные камни могли изменить для Него вертеп разбойников в доме молитвы! Строители деятельно производили работу в течение пятидесяти лет, но их дело, не получившее Божьего благословения, было предназначено. — как поглощенная землетрясением площадь Помпеи, — рушиться прежде, чем будет окончено. Коротко и непреклонно отвечал Иисус, когда отвратил свои взоры от великолепного зрелища. Видишь ли великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня ни камне. Уйдем отсюда, — было последним словом удаляющегося Божества. Тацит и Иосиф[634] рассказывают нам, что при осаде Иерусалима слышалось то же самое выражение, высказанное будто бы удаляющимися богами; но теперь оно сказано в действительности, хотя не было сопутствуемо землетрясением, ни даже другим каким-нибудь чудом, чтобы указать, что это было заключением одной из эпох всемирной истории. Это выражение высказано было спокойно. Тридцать пять лет спустя храм погиб в прахе разрушений[635]; ни Адриан, ни Иулиан и никто другой не могли возобновить здание, так что истинное место храма осталось в полной неизвестности.

Печально и молчаливо, с такими думами в сердце, небольшой собор апостольский удалялся от священного здания, которое стояло, как сокращенная еврейская история со времен Соломона. Пересекши долину Кедронскую, они пошли по крутому всходу, ведущему через Елсонскую гору к Вифании. На вершине холма они остановились и Иисус сел отдохнуть, — может быть, под зелеными ветвями тех двух красивых кедров, которые украшают вершину и доселе. Окрестность представляла зрелище, возбуждавшее действительно высокие мысли. На одной стороне, глубоко под Ним, расстилался святой город, с давних времен погрязший в заблуждениях, в настоящее же время, — в последний день общественного учения его Господа, — окончательно доказавший, что не знает срока посещения.

Под ногами были откосы горы Елеонской и Гефсиманский сад. На противоположном откосе поднимались городские стены и роскошная платформа, венчавшая храм золочеными крышами над мраморной колоннадой. По направлению к востоку, взор Его, пересекши бесплодные, пустынные холмы пустыни иудейской, останавливался на пурпуровой линии гор Моавитских, которые блистали на солнце, как цепь из драгоценных камней. В глубоких, выраженных солнцем впадинах гор, видимых на фоне темного кобальта, таинственно покоились воды Лотова озера. С обеих сторон предстояли памятники Божьего гнева и человеческого преступления: с одной — стоячее озеро, выставлявшее напоказ свои мертвенные, смолянистые воды, служило постоянным свидетельством Божьего мщения за чувственный грех, а с другой — знаменитый своими преступлениями город, который пролил кровь пророков и был осужден за свое горшее против того озлобление на конечное разрушение. Заходящее солнце Его земной жизни освещало какими-то густыми, сумрачными красками картину Его земного странствования.

Легко можно думать, что задумчивость Его придавала особую торжественность положению и чертам лица Его, когда Он сидел, молча, среди грустного небольшого круга Его верных последователей. Не без некоторой боязни Его приближеннейшие и любимые апостолы, — Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, — подошли к Нему и, видя, что взоры Его обращены на храм, спросили наедине: скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины мира[636]? Одно из деланий говорит, что Иисус на вопрос: «когда» ответствовал[637]: «когда два будут равны одному; когда внешнее будет внутренним; когда мужеский пол и женский перестанут быть полом мужеским и женским»; но по Евангелию вопрос этот остался до временя без ответа. Таков был постоянный метод Иисуса отвечать на некоторые вопросы, почему-нибудь неудобные, но делаемые единственно по неведению. Он не оговаривал прямо, но, обойдя вопрос, вместо прямого ответа, преподавал какое-нибудь великое нравственное поучение, которое, соприкасаясь с вопросом, и само по себе имело значение[638]. Согласно с этим, вопрос апостолов вызвал от Него эсхатологическую (выходящую из пределов человеческого мышления) проповедь о последних мировых событиях, — четырьмя нравственными ключами которой служили слова: берегись! наблюдай! терпи! и молись!

В этой проповеди многие находили сильные затруднения, для устранения которых написано множество трактатов. Аллегория, в которую она облечена, и намеренно не вполне ясный смысл ее, избранный Иисусом для выражения Божественной воли относительно подробностей будущего, — которые послужили бы только или к удовлетворению пустого любопытства, или к парализующей скорби, — представляют видимые затруднения для уразумения слов Спасителя. Но если мы сопоставим рассказы всех трех евангелистов вместе и посмотрим, насколько они взаимно объясняют друг друга; если мы вспомним, что во всех трех рассказах речь Спасителя по необходимости передана благовестниками своими словами, в сжатом виде, с удержанием только ее сущности, следовательно допускает разногласие с устным рассказом; если мы приведем себе на память, что сказанное на арамайском языке переведено на греческий; если мы остановим взгляд на том принципе, что целью пророчества во все времена было больше всего нравственное предостережение, нежели хронологическое указание, — так как для пророческого голоса, как для всевидящего ока Божия, существует одно настоящее, один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день[639]; если «последний день скрыть, как говорит блаженный Августин, для того чтобы внимательно наблюдались прочие»; если наконец мы с глубоким почтением и без всякой суетной богословской фразеологии и риторических фигур принимаем слова самого Спасителя, что о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец, который времена и лета содержит в своей власти; если, я говорю, мы читаем эти главы, непоколебимо сохраняя в сердце такие убеждения: то, мне кажется, для всякого усердного и серьезного читателя большая часть затруднений устраняется сама собою.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Жизнь Исуса Христа"

Книги похожие на "Жизнь Исуса Христа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фредерик Фаррар - Жизнь Исуса Христа"

Отзывы читателей о книге "Жизнь Исуса Христа", комментарии и мнения людей о произведении.