Бернард Быховский - Людвиг Фейербах

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

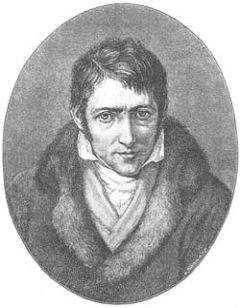

Описание книги "Людвиг Фейербах"

Описание и краткое содержание "Людвиг Фейербах" читать бесплатно онлайн.

Фейербах вскрывает реакционную социальную функцию религии, когда он, в полном соответствии со своим анализом психологических основ религии, утверждает, что вера вытесняет мысль о средствах устранения существующего зла, способствующих естественному удовлетворению естественных желаний человека. Ведь человек под влиянием религии жертвует осуществимыми желаниями во имя неосуществимых. В высшей степени примечательна мысль Фейербаха: «я отвергаю своей практической деятельностью мою религиозную теорию и мою веру...» (19, II, стр. 681), ибо, изменяя природу в соответствии со своими потребностями, я «критикую» созданную богом природу. Очень удачно противопоставление Фейербахом в этой связи труда молитве.

Учение Фейербаха об определяющей роли чувства зависимости в происхождении религии не только углубляет понимание религии, но и направляет мысль по верному пути к средствам ее преодоления. Если вера закрепляет чувство зависимости, основываясь на нем, то для избавления от религии необходимо приобрести чувство независимости, осознать, что «судьба человечества зависит не от существа вне его или над ним стоящего, а от него самого» (19, II, стр. 810), что судьба человечества не в божьей воле, а в собственных руках людей. «Необходимым выводом из существующих несправедливостей и бедствий человеческой жизни является единственно лишь стремление их устранить, а отнюдь не вера в потусторонний мир, вера, которая складывает руки на груди и предоставляет злу беспрепятственно существовать» (19, II, стр. 808). Атеистическое мировоззрение Фейербаха имеет поэтому не чисто негативный характер, как а-теизм, отрицание теизма, но позитивный характер, как утверждение, реабилитация природы и человека, его достоинства и реальных возможностей. «Я отрицаю бога,— пишет Фейербах в предисловии к своему „Собранию сочинений“, — это значит у меня: я отрицаю отрицание человека» (20, I, стр. XI). Диалектическая формула «отрицания отрицания» здесь как нельзя более уместна: «Отрицание того света имеет своим следствием утверждение этого; упразднение лучшей жизни на небесах заключает в себе требование: необходимо должно стать лучше на земле; оно превращает лучшее будущее из предмета праздной, бездейственной веры в предмет обязанности, в предмет человеческой самодеятельности» (19, II, стр. 808). Атеистическая теория находится здесь на грани перерастания в революционную практику. Фантому потустороннего мира, дарованного божественной благодатью, противопоставляется «историческая будущность», творимая самим человечеством.

Нигде мысль Фейербаха так вплотную не подходит к революционным выводам, как в рассуждениях о связи политики и религии, изложенных в «Дополнениях и разъяснениях к „Сущности религии“» (1845). «Рассматриваемая с политической и социальной точки зрения, — читаем мы там,— религия, бог основываются только лишь на негодности человека или человеческих условий и отношений. Именно потому, что добродетель не всегда вознаграждается и не приносит счастья, именно потому, что вообще в человеческой жизни так много противоречий, зла и нужды, — нужно небо, нужен бог» (20, I, стр. 381—382). Но ни небо, ни бог нисколько не задевают существующих противоречий, зла и несправедливости, без которых они не были бы нужны, их никто бы не придумал и в них никто бы не верил. Но они не только практически бесполезны — они чрезвычайно вредны, ибо служат не для устранения зла, а для его сохранения. «Разве, таким образом, — заключает Фейербах, — сладостное представление о небесном отце не является ловким средством обезоружить человека, превратив его в безвольное и безрассудное орудие, подчиняющееся интересам духовного и светского деспотизма?» (20, I, стр. 403—404). Тем, что религия служит идеологической опорой властей предержащих, она сама себя компрометирует: «Самый плохой комплимент, который может быть сделан религии, делают ей политики, когда они утверждают, что ни одно государство не могло и не может существовать без религии; ибо в существовавших до сих пор государствах... право всегда опиралось на бесправие, свобода — на рабство, богатство — на нищету...» (20, I, стр. 382—383). Эти высказывания Фейербаха, сделанные за несколько лет до революции 1848 г., показывают, что его антирелигиозная борьба таила в себе потенциально боевые, революционные политические выводы, которых сам он, однако, не довел до практического осуществления, когда разразилась революционная гроза.

Гносеологическим корнем того, что революционные возможности, заложенные в теории Фейербаха, не стали для него руководством к действию, является идеалистическая ограниченность его атеизма. Свою критику религии он расценивал как психотерапию, как реформу сознания. Он довольствовался тем, что отдавал свое время и силы разрушению религиозных иллюзий, вместо того чтобы перенести центр тяжести своей деятельности на преобразование социальных условий, порождающих эти иллюзии. Он сосредоточил внимание на освобождении человека от чувства зависимости, а не от самой зависимости, которая давно уже была зависимостью не столько от природы, сколько от эксплуататорской социальной системы. Словом, сколь бы эффективна ни была его критика больного общественного сознания, она не переросла у него в действенную, революционную критику общественного бытия. Да и само сознание понималось им не как общественное сознание, а как индивидуальное (или межиндивидуальное) «человеческое» сознание. Лишь спорадически звучали у Фейербаха материалистические ноты, как, например, когда он провозглашал, что «зло лежит не в голове или сердце, а в желудке человечества», понимая под этим социальное неравенство, при котором «одни имеют все... другие — ничего», и что именно «из-за этого происходит все зло и страдания, включая болезни человеческой головы и сердца» (20, I, стр. XV). Но эти ноты не гармонировали с его историческим идеализмом.

Тем не менее Фейербах сказал новое и веское слово в истории домарксовского атеизма, и его анализ эмоциональных корней религии не потерял своего теоретического и практического значения и после возникновения научного атеизма. Антирелигиозным пропагандистам нашего времени (отлично знающим, что Маркс вовсе не полагался на то, что религия отомрет сама по себе) здесь есть чему поучиться у Фейербаха.

Оценивая атеизм Фейербаха, его критики слева и его критики справа — одни с укором, другие с похвалой — отмечали непоследовательность его атеизма, выражающуюся в том, что, отвергая религии, он проповедовал новую религию — «религию любви». «...Мы должны,— по его словам,— на место любви к богу поставить любовь к человеку как единственную истинную религию...» (19, II, стр. 809). Гуманистическую этику Фейербах считает возможным и необходимым освятить, осенив ее религиозным ореолом: «Быть без религии — значит думать только о себе; иметь религию — значит думать о других» (19, II, стр. 414). Имеем ли мы здесь дело только с неудачной, но безвредной фразеологией? Но сам Фейербах — отмечает в «Философских тетрадях» Ленин — выступал «против злоупотребления словом религия» (18, стр. 54), поскольку с этим словом, по мнению Фейербаха, «постоянно связываются суеверные и негуманные представления» (впоследствии «богостроители» наглядно продемонстрировали вред такой фразеологии). Тем более что у Фейербаха это не единичная обмолвка, а многократно повторяющаяся формула. Он заявляет, что «если философия должна заменить религию, то философия, оставаясь философией, должна стать религией, она должна включить в себя в соответствующей форме то, что составляет сущность религии, должна включить преимущества религии» (19, I, стр. 110). После того, что было сказано Фейербахом о сущности религии, это—явная непоследовательность, дань «религиозному чувству». Как мог сказать это мыслитель, который еще в 1842 г. провозгласил: «Разве каждый прогресс в философии, в естествознании не является отрицанием, бунтом против религиозного чувства?» (20. I, стр. 252). Ведь самый метод, подход, чувство, стимулирующее и сопровождающее научное познание, представляет собой прямую противоположность религиозной вере. А этика, окрашенная в религиозные тона, неминуемо теряет свой здравый разумный характер.

В ответ на упреки Фейербах возражал, что только в том случае, когда сам человек оказывается богом человека, «при помощи этого человеческого бога можно сделать излишним бога вне- и сверхчеловеческого» (19, II, стр. 415). Хотя эта формулировка и не является религиозной по своему содержанию, она сохраняет религиозную форму сознания: панегирик человеку приобретает характерные для религии черты пиетета, неприемлемые для критического, последовательно научного мышления.

Иногда, правда, и сам Фейербах чувствовал неуместность религиозной оболочки для атеистического мировоззрения. «Определяя человека целью для человека,— объяснял он, — я ни в малой мере не хочу обожествлять его, как это мне глупым образом приписывали... Я человеческую личность могу почитать и любить, не обожествляя ее, не игнорируя даже ее ошибок и недостатков...» (19, II, стр. 532). В одном из писем Фейербаха мы находим совершенно правильную постановку вопроса о возможности «новой религии». «Новая религия,— писал он Даумеру[6], — если у нее опять есть будущее, так же ложна, как и христианство... Новая религия... сводит на нет результаты и тенденции нового времени и совершенно не понимает, в чем здесь дело...» (47, I, стр. 348). Сказанное здесь Фейербахом сохраняет все свое значение по отношению ко всякой возможной «новой религии», включая и его собственную «религию любви».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Людвиг Фейербах"

Книги похожие на "Людвиг Фейербах" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бернард Быховский - Людвиг Фейербах"

Отзывы читателей о книге "Людвиг Фейербах", комментарии и мнения людей о произведении.