Сергей Волков - Почему РФ – не Россия

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

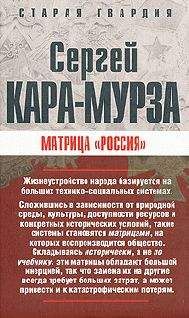

Описание книги "Почему РФ – не Россия"

Описание и краткое содержание "Почему РФ – не Россия" читать бесплатно онлайн.

Последние десятилетия усиленно ломаются интеллектуальные копья в борьбе за обретение «национальной идеи». При этом политики, литераторы и публицисты, как правило, не слишком обременяют себя познанием исторической действительности, зачастую перевирают факты, а порой и вовсе обходятся без оных. По иному подошел к решению вопроса историк Сергей Волков. Он не стал создавать «концепций», а на историческом материале попытался сравнить две реальности – Российскую Империю и СССР. И лишь после этого оценить: из чего же слеплена современная «эрэфия».

Революции (когда имеет место принципиальная смена власти или государственности, что у нас и произошло) не бывают результатом верхушечного заговора или переворота (это совсем другой «жанр»: люди, имеющие возможность совершить дворцовый переворот, не имеют нужды выводить на улицу сотню тысяч человек и разнуздывать стихию с риском в ней же утонуть). «Российская революция» (этапами которой были 1905 год, февраль и октябрь 1917-го) была закономерным итогом многолетней борьбы революционного движения (создания разветвленной сети ячеек, пропаганды в той среде, которая должна была играть роль ударной силы и т.д. и т.п.) на пути к своей цели. То есть с этой-то стороной все ясно. Вопрос, почему получилось и получилось в 1917-м, а не в 1905-м.

Были ли в империи серьезные проблемы внутреннего характера? Разумеется, были: и не доведенная до конца столыпинская аграрная реформа, и низкая степень самосознания и крайне слабая консолидированность предпринимательской среды, и отсутствие государственнического «политического класса», и непомерные претензии «общественности» к власти. Но наличие проблем такого рода может в дальнейшем влиять на развитие событий, но сам политический акт «свержения власти» никогда не обусловливает. Значение аграрного вопроса, кстати, неимоверно преувеличено (вопреки распространенному заблуждению, он и в Гражданской войне не имел приписываемого ему значения), да и вообще в деревне революции не делаются. Какого-то «ухудшения положения трудящихся», постоянно прогрессировавшего и достигшего апогея к 1917 г., не наблюдалось; напротив, совершенно очевидно, что на протяжении предшествующих десятилетий жизненный уровень всех слоев населения постоянно возрастал, а не падал.

В самом «событии» решающее значение сыграл, конечно фактор войны, но не в том смысле, как его обычно трактуют («усталость от войны», «непонимание целей» и т.д.): в 1905 г. «усталости» вообще не было, а революция была, цели в 1914-м были не более ясны (или не ясны), чем в 1917-м, а проблемы это не составляло. А уж насчет каких-то неимоверных «тягот» и того, что «царизм проиграл войну»…

«Царизм» войны не проигрывал. К февралю 1917 г. русский фронт был совершенно благополучен, дела на нём обстояли никак не хуже, чем на западе и не существовало ни малейших оснований ни чисто военного, ни экономического порядка к тому, чтобы Россия не продержалась бы до конца войны (тем более, что не будь Россия выведена из войны, война бы кончилась гораздо раньше). Русская промышленность, разумеется, имела худшие шансы быстро приспособиться к войне, чем германская, но к лету 1916 г. кризис был преодолен, от снарядного голода не осталось и следа, войска были полностью обеспечены вооружением и в дальнейшем его недостатка не ощущалось (его запасов ещё и большевикам на всю Гражданскую войну хватило).

В ту войну противнику не отдавали полстраны, как в 1941–1942 гг., неприятельские войска вообще не проникали в Россию дальше приграничных губерний. Даже после тяжелого отступления 1915 г. фронт никогда не находился восточнее Пинска и Барановичей и не внушал ни малейших опасений в смысле прорыва противника к жизненно важным центрам страны (тогда как на западе фронт все ещё находился в опасной близости к Парижу). Даже к октябрю 1917 г. если на севере фронт проходил по российской территории, то на юге — по территории противника (а в Закавказье — так и вовсе в глубине турецкой территории). В той войне русские генералы не заваливали врага, как сталинские маршалы 30 лет спустя, трупами своих солдат. Боевые потери русской армии убитыми в боях (по разным оценкам от 775 до 908 тыс. чел.) соответствовали таковым потерям Центрального блока как 1:1 (Германия потеряла на русском фронте примерно 300 тыс. чел., Австро-Венгрия — 450 и Турция — примерно 150 тыс.). Россия вела войну с гораздо меньшим напряжением сил, чем её противники и союзники.

Пресловутые тяготы войны — вещь весьма относительная. Выставив наиболее многочисленную армию из воевавших государств, Россия, в отличие от них не испытывала проблем с людскими ресурсами. Напротив, численность призванных была избыточной и лишь увеличивала санитарные потери (кроме того, огромные запасные части, состоявшие из оторванных от семей лиц зрелого возраста служили благоприятной средой для революционной агитации). Даже с учетом значительных санитарных потерь и умерших в плену общие потери были для России несравненно менее чувствительны, чем для других стран (заметим, что основная масса потерь от болезней пришлась как раз на время революционной смуты и вызванного ей постепенного развала фронта: среднемесячное число эвакуированных больных составляло в 1914 г. менее 17 тыс., в 1915 — чуть более 35, в 1916 — 52,5, а в 1917 г. — 146 тыс. чел.) общие потери были для России гораздо менее чувствительны, чем для других стран.

Доля мобилизованных в России была наименьшей — всего лишь 39% от всех мужчин в возрасте 15–49 лет, тогда как в Германии — 81%, в Австро-Венгрии — 74, во Франции — 79, Англии — 50, Италии — 72. При этом на каждую тысячу мобилизованных у России приходилось убитых и умерших 115, тогда как у Германии — 154, Австрии — 122, Франции — 168, Англии — 125 и т.д.), на каждую тысячу мужчин в возрасте 15–49 лет Россия потеряла 45 чел., Германия — 125, Австрия — 90, Франция — 133, Англия — 62; наконец, на каждую тысячу всех жителей Россия потеряла 11 чел., Германия — 31, Австрия — 18, Франция — 34, Англия — 16. Добавим ещё, что едва ли не единственная из воевавших стран, Россия не испытывала никаких проблем с продовольствием. Германский немыслимого состава «военный хлеб» образца 1917 г. в России и присниться бы никому не мог.

При таких условиях разговоры о стихийном «недовольстве народа» тяготами войны и «объективных предпосылках» развала выглядят по меньшей мере странно: в любой другой стране их должно бы быть в несколько раз больше, а население России не самое избалованное в Европе. Так что при нормальных политических условиях вопрос о том, чтобы «продержаться» даже не стоял бы. Напротив, на 1917 г. русское командование планировало решительные наступательные операции. Но, как известно, именно такое течение событий не устраивало тех, кто с победоносным окончанием войны терял практически всякие шансы на успех.

Значение фактора войны состояло в том, не случись этого тогда, российская государственность и «ancien regime» имели шанс вовсе избежать гибели. В принципе, повторилось все то, что имело место двенадцатью годами раньше, только вместо малой войны за далекой восточной окраиной наличествовал реальный фронт, требующий полного напряжения сил, который нельзя было бросить. И это решило дело. Для всякого нормального патриотически настроенного человека того времени, а тем более офицера иерархия ценностей строилась в такой последовательности (по «убыванию»): российская государственность (как это шло от основателя империи: «и так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное»), монархия, династия, конкретный монарх, а вовсе не наоборот (как это представляется нынешним «профессиональным монархистам»). Такой она была и для самого Императора. В той ситуации все их помыслы сводились прежде всего к тому, чтобы не допустить крушения фронта любой ценой. После того, что уже случилось в Петрограде к 2 марта, было абсолютно ясно, что задавить это без блокады столицы, без полного переключения на «внутреннюю» войну (как минимум несколько армейских корпусов, причем походным порядком, а не по железной дороге) и сепаратного мира невозможно. Но император Николай был бы последним, кто бы пошел на это.

Но если военный фактор — вопрос момента, то неготовность и неспособность власти противостоять революционному движению носила для конца XIX начала XX вв. вневременной характер. В этом отношении повторилось все то, что имело место двенадцатью годами раньше. Дело даже не в полицейской недостаточности (хотя это важный фактор; при определенной степени самозащиты режима революционное движение вовсе невозможно, но тогда таких режимов в Европе вообще не было), а в том, что сама эта недостаточность была результатом более глубокой причины.

Обычен взгляд, ставящий революцию в вину интеллигенции, которая-де разложила народ или даже всему образованному слою. Я его не разделяю. Ну пусть даже интеллигенция в тогдашнем значении термина. В Вехах справедливо отмечалось, что интеллигент — плохой учитель, плохой инженер и т.д. Но в России было много хороших учителей, инженеров и др. (гораздо больше, чем плохих), которые никого не разлагали, а делали свое дело. Образованный слой это сотни тысяч молчаливых чиновников, офицеров, инженеров, врачей и т.д., среди которых хоть 500, хоть 1 000 крикливых публицистов капля в море. В конечном счете роль сыграл либерализм не интеллигенции, а самой власти. И этот либерализм лишь в некоторой степени был порожден атмосферой, создаваемой либерализмом интеллигенции, а в большей её собственными неадекватными представлениями и о народе, и, главное, о тех, с кем ей (власти) пришлось иметь дело.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

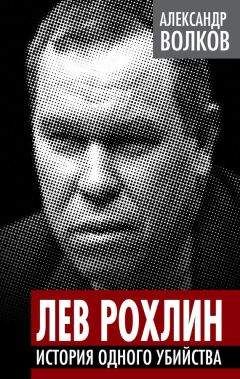

Похожие книги на "Почему РФ – не Россия"

Книги похожие на "Почему РФ – не Россия" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Волков - Почему РФ – не Россия"

Отзывы читателей о книге "Почему РФ – не Россия", комментарии и мнения людей о произведении.