Станислав Зверев - Генерал Краснов. Как стать генералом

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

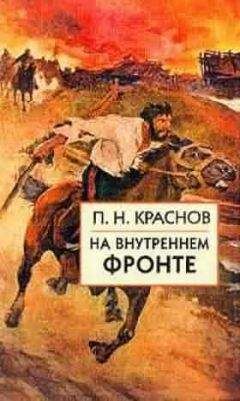

Описание книги "Генерал Краснов. Как стать генералом"

Описание и краткое содержание "Генерал Краснов. Как стать генералом" читать бесплатно онлайн.

Генерал Краснов является знаковой фигурой для отечественной истории. Генерал Краснов был не только сторонником антибольшевистского движения, атаманом Всевеликого Войска Донского, но и политическим деятелем, писателем, публицистом. Много еще тайн и загадок таит в себе судьба этого великого человека. В повествовательной форме автор книги исследует неизученные ранее исторические факты о П. Н. Краснове, описывает множество достоверных деталей из жизни своего героя, а также эпоху, в которой он жил и боролся.

Общепринятые эмигрантские биографические данные генерала Головина и капитана Орехова датируют поездку Краснова по Азии осенью 1901, а не 1900 г. Тут нет ошибки. Труд Краснова «Борьба с Китаем. Популярный очерк столкновения России с Китаем в 1901 году» был закончен 18 декабря 1900 г. с пометкой С.-Петербург, и одобрен цензурой 14 апреля 1901 г. Очерк ставил задачу объяснить народу причины и обстановку событий в Китае, их значение для России, характер и смысл участия русских в дальневосточном конфликте. Очерк написан довольно быстро и не претендовал на полноту описания (121 стр.), в отличие от работы «У стен недвижного Китая», готовившейся непосредственным участником основных событий 1900 г. Д. Г. Янчевец-ким на протяжении трех лет. «Борьба» Краснова нигде не указывает на присутствие автора в описываемых местах. Зато «По Азии» говорит о путешествии с сентября 1901 г. по март 1902-го [93].

В заблуждение вводит название очерка Краснова, содержащего данные исключительно на 1900 г. Кроме того, на ложный след может навести упоминание Краснова о показанном ему «только что» занятом Пекине, то есть сразу после 1 августа 1900 г. На Пекин, как и на Токио, имеется самоличное опровержение Краснова: его рассказ «Труп» подписан: 20 сентября 1900 г., Ялта. Он входит в сборник крымских рассказов Краснова «Поездка на Ай-Петри» Берлин, книгоиздательство «Литература»: о супружеской измене, призраках, ощущении чего-то страшного потустороннего, о самопожертвовании матери в пользу единственного сына, столичного гвардейца. Как в «Донских рассказах» Шолохова можно увидеть ростки будущего «Тихого Дона», так и крымские (плюс петербургские 1899 г.) робкие, не искусные мотивы Краснова в преображенном виде вольются в шедевральный роман «В житейском море».

Перед отъездом Краснова пугали опасностью длительного путешествия по Азии. Он отмахивался: скорее на Невском проспекте прибьет отвалившейся штукатуркой, собьет извозчик или трамвай. А если в пути встретится открытый враг, то «не зря пятнадцатый год обучаюсь стрельбе и рубке». Но самое опасное происшествие случилось с Красновыми на пароходе «Успех» по пути из Харбина до Хабаровска. Амур в 10-х числах октября мог замерзнуть со дня на день, и Красновы согласились пойти на пароходе с не отапливаемыми каютами. 11-градусный мороз в каюте заставил греться с помощью ведра с углем. Посреди ночи Краснов проснулся от головной боли.

«Такие неопределенные грезы витали в голове, так было хорошо всему телу, что несколько мгновений я лежал в сознании, что отхожу в вечность и не шевелился. Мне было все равно… Но вдруг страшная мысль поразила меня. Ведь если угорел я, и уже умираю, то К., у которой стояло ведро, должна была угореть еще больше, если я умираю, то она умерла быть может. Ее надо спасти. Эта мысль вернула мне сознание; я сделал нечеловеческое усилие и поднялся. Но сейчас же упал. Руки и ноги мне не повиновались. И опять мысль, что в двух шагах от меня отходит в вечность молодая, прекрасная женщина, громадный талант, полная изящества и грации и, что мой долг спасти ее, вернуло мне силы». Краснов дополз до двери, распахнул ее, и вышиб замок с каюты своей жены. Очнувшись, та рассказала, что ей снилось: «Ах, мне было так хорошо… Я была в Петербурге… Пела… Мама моя, мама его были…».

Краснов в статье перед отъездом обещал писать одну правду. Однако он скрыл, что К. — это его жена и на протяжении всего пути выдумывал различные предлоги, почему же они путешествовали всюду рядом. Это литературное озорство не отражалось на правдивости наблюдений и носило сугубо личный характер, точнее, призвано было снизить необходимость вдаваться в описание личных отношений с ней, а также это позволяло без стеснений раздавать ей комплименты.

После Хабаровска приехали во Владивосток, потом знакомились с Уссурийским краем, Порт-Артуром, Пекином. После знакомства с Китаем возвращение в Порт-Артур и отъезд в Японию на 14 дней.

В эпопее «От Двуглавого Орла к красному знамени» Краснов вспоминал, как в 1901 г. стоял сутки в Гонконге: шатался по городу воскресным днем, а вечером вернулся на пристань, где наблюдал возвращение на военные суда матросов разных стран: «Подошла английская команда. Пьяно-распьяно. Вид растерзанный. Куртки разодраны. Офицера не слушают. Посели на катер. Гребут невпопад, ругаются, весло упустили, тут же блюют, — срам один смотреть. Пришли французы. Не лучше. Ну, правда, больше веселости у них, но тоже долго и шумно размещались, нестройно уселись красные помпоны, а гребли — одно горе. Я думал и до корабля не дотянут. Немцы молча, угрюмо расселись, но гребли, как на военном катере гресть не полагается. И вот, гляжу, подходит наша команда с канонерской лодки «Сивач». Беленькие матроски, белые шаровары до пят, чистые фуражки. Ну тоже, — нетрезвые. Сели молча. Офицер скомандовал, разобрали весла. «На воду!» — знаете — я встал восхищенный. Ведь пьяные же были! А как гребли, как шли — одно загляденье» [45, с. 496]. Это не единичный случайный пример отличительных особенностей русских. Упомянутый в «Борьбе с Китаем» Петра Краснова корреспондент Дмитрий Янчевецкий в июле 1900 г. был свидетелем совместного взятия миллионного Тяньцзиня несколькими отрядами разных наций. Из них только русские не занялись грабежом, насилием и принуждением китайцев, от мальчиков до стариков, к рабскому труду [Д.Г. Янчевецкий «1900. Русские штурмуют Пекин» М.: Яуза, Экс-мо, 2008, с. 347]. Также и в Пекине русские отряды занимались охраной порядка в своих кварталах, а не поисками в окрестностях столицы отрядов боксеров для их истребления, как европейцы, японцы и американцы. Русские выполнили миссию, вызволив из плена посольства, первыми войдя в Пекин, очистили город от мятежников и, по приказу Государя Императора, избегали «всякого лишнего кровопролития». Отводом войск из взятого ими Пекина русские доказали отсутствие у них завоевательных и карательных целей. Напротив, по приказу Императора Николая II, зимой 1901 г. в разоренном Пекине тысячи китайцев, умиравших на улицах, получили теплую одежду и ежедневное питание [П.Н. Краснов «Борьба с Китаем» СПб.: Издательство газеты «Русское чтение», 1901, с. 61, 70].

На юго-востоке азиатского континента Краснов также посетил Шанхай, Сингапур, Коломбо, Калькутту, Агру, Бомбей — прибыл в Индию. Об этом была написана книга «По Азии. Путевые очерки Манчжурии, Дальнего Востока, Китая, Японии и Индии», изданная в 1903-м после окончания помещения путевых очерков в «Русском инвалиде». Книга посвящена Его Превосходительству Военному министру А. Н. Куропаткину. Издана при пособии Военного министерства в расширенном формате с 18-ю иллюстрациями академика Самокиша, 53-мя цинкографиями по фотографиям, двумя картами [93].

Для Государя был составлен особый доклад. Раньше, в «Дневнике Начальника Конвоя», Краснов методично давал оценку боевых качеств турков, греков, абиссинцев — по внешней боевитости, дисциплине, типу оружия, породе лошадей. Те же наблюдения он проделывал в Азии, а также на границе с Турцией и Персией — очерки «В сердце Закавказья».

После возвращения Краснов попадает на большие маневры под Курском в качестве ординарца министра Куропаткина. Алексей Куропаткин тоже выпускник Павловского военного училища, до августа 1878 г. начальник штаба при дивизии Скобелева, кумира детства П. Н. Краснова. На маневрах войск четырех военных округов Куропаткин возглавил «Южную армию», начальником штаба взял генерала Сухомлинова. Южная армия отлично показала себя и выделилась хорошей боевой подготовкой [76]. Замеченные недочеты с критикой лишнего писания в штабах, увлечения кавалерией единоборством в ущерб иным задачам, замечания по обороне и тактике Военный министр представил в обширном докладе [52].

Эти неизменные доклады, венчающие каждое дело, показывают устремленность эпохи. За ходом проведения маневров наблюдал Государь Николай II. В Курске, принимая депутацию от крестьян, 29 августа 1902 г. Он сказал им: «Весною в некоторых местностях Полтавской и Харьковской губерниях крестьяне разграбили экономии. Виновные понесут заслуженное наказание, и начальство сумеет, Я уверен, не допустить на будущее подобных беспорядков… Помните, что богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божиим. Действительные нужды ваши Я не оставлю своим попечением».

И заверение не было пустопорожней агитацией, как у демократов перед выборами. Перед этим словом Государя Особое совещание 1899–1901 гг. провело исследование экономического положения центрально-черноземных губерний. Одновременно с весны 1899 г. работала комиссия В. И. Ковалевского и с ноября 1901 г. — комиссия В. Н. Коковцова об экономическом состоянии центра. Сверх перечисленного, в январе 1902 г. Государем было утверждено Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности под председательством Витте, деятельном участии министра земледелия A. C. Ермолова и «ключевой роли» A. A. Риттиха [16]. Упомянутые в Курске крестьянские грабежи произошли после данных учреждений, с середины марта 1902 г. Дальше, уже летом, забота властей о крестьянах выразилась в созвании губернских и уездных комитетов о нуждах с/х промышленности. Итоги их работы были подведены в начале 1903 г. Подавляющее большинство уездных и губернских комитетов обосновали необходимость ликвидировать общину или облегчить возможность выхода из нее. Таким образом, власть заблаговременно готовила необходимые меры по разрешению земельного вопроса, тщательно готовилась к реформам. Как показывает опыт, нет ничего более худшего, чем неподготовленные, непродуманные и поспешные реформы, ломающие установившийся порядок, хороший или недостаточно, но не устанавливающие новый, не создающие жизнеспособную, не искусственную систему. Для понимания личной сознательности и роли в происходящем Государя, следует указать на воспоминания бывшего президента Франции Э. Лубэ, 1910 г.: «О русском Императоре говорят, что Он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский Император Сам проводит Свои идеи. Он защищает их с постоянством и большой силой. У Него есть зрело продуманные и тщательно выработанные планы. Над осуществлением их Он трудится беспрестанно. Иной раз кажется, что что-либо забыто. Но Он все помнит. Например, в наше собеседование в Компьене [в сентябре 1901 г.] у нас был интимный разговор о необходимости земельной реформы в России. Русский Император заверял меня, что он давно думает об этом. Когда реформа землеустройства была проведена, мне было сообщено об этом через посла, причем, любезно вспомянут был наш разговор» [61]. Лубэ избрал президентом в 1899 г. блок левых партий, поэтому в монархических пристрастиях он никак не может быть обвинен. По случаю нового 1902 г. Николай II и Эмиль Лубэ обменялись поздравительными телеграммами и благодарностями за посещение Франции, Николай II назвал ее «прекрасной, дружественной страной», а 9 мая 1902 г. Петербург, весь во флагах, встречал французского президента, который возложил меч на гробницу Императора Александра Третьего [88]. Атаман Краснов в 1918 г. напомнил союзникам об этом дне, желая убедить их: «Долг платежом красен» [3, Т.5, с. 283].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

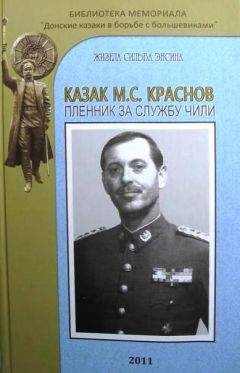

Похожие книги на "Генерал Краснов. Как стать генералом"

Книги похожие на "Генерал Краснов. Как стать генералом" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Станислав Зверев - Генерал Краснов. Как стать генералом"

Отзывы читателей о книге "Генерал Краснов. Как стать генералом", комментарии и мнения людей о произведении.