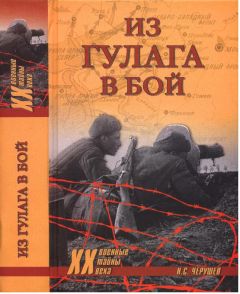

Николай Черушев - Из ГУЛАГа - в бой

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Из ГУЛАГа - в бой"

Описание и краткое содержание "Из ГУЛАГа - в бой" читать бесплатно онлайн.

Герои этой удивительной книги – те командиры Красной Армии (представители ее элиты, высшего звена комначсостава), кто, будучи незаконно репрессирован в 1930-е гг., тем не менее вышел на свободу из тюрем и лагерей НКВД в 1939 – 1941 гг., перед началом Великой Отечественной войны: К. В. Рокоссовский, К. А. Мерецков, М. П. Матер, В. А. Зайцев, А. В. Горбатов, К. Н. Галицкий… Привлекая уникальные архивные документы, автор, известный военный историк Н. С. Черушев, раскрывает перед читателем трагизм и величие людских судеб. Тех, кто в тяжелейших, незаслуженно выпавших на их долю испытаниях и на полях сражений сохранил верность Отечеству и приблизил час победы над врагом.

Осуществляя руководство наступлением частей корпуса, К. Н. Галицкий 13 августа 1941 г. был тяжело ранен в ногу, после чего он был эвакуирован сначала в армейский госпиталь в Гомель, а затем самолетом в Москву.

Долечивание проходило уже в Свердловске. Лишь в январе 1942 г. Кузьма Никитович прибыл в Москву, в Главное управление кадров за назначением.

Из Москвы он поехал в 1-ю ударную армию заместителем к командарму генерал-лейтенанту В. И. Кузнецову, своему старому знакомому по первым боям в Белоруссии и выходу из окружения. На этой должности К. Н. Галицкий работал до середины февраля 1942 г., когда он опять был тяжело ранен. Лечение затянулось до сентября 1942 г. После излечения Кузьма Никитович стал командармом, получив приказ сформировать в районе Тамбова 1-ю резервную армию. Здесь он встретил своих сослуживцев по довоенной Московской Пролетарской стрелковой дивизии (там Галицкий командовал полком): бывшего командира батальона, а в 1942 г. генерал-майора Я. Г. Крейзера – заместителя командующего; бывшего командира батальона, а в 1942 г. генерал-майора С. С. Бирюзова – начальника штаба армии.

Однако командармом 1-й резервной К. Н. Галицкий пробыл всего лишь около двух недель. Поздно ночью 20 сентября 1942 г. ему позвонили из Москвы и приказали срочно прибыть в Ставку. В Москве его принял И. В. Сталин. В своих воспоминаниях «Годы суровых испытаний» Кузьма Никитович так описал эту встречу с Верховным Главнокомандующим:

В кабинете за длинным столом сидели В. М. Молотов, Г. М. Маленков, К. В. Ворошилов. И. В. Сталин стоял у торца стола, курил трубку. Я представился и доложил о прибытии.

— Как ваше здоровье, товарищ Галицкий? — спросил Сталин.

— Вполне здоров, товарищ Сталин

— Как идут дела в резервной армии?

— Заканчиваем формирование и подготовку войск. Через две недели будем готовы выехать на фронт.

— Значит вы вполне здоровы? — повторил свой вопрос Сталин.

— Абсолютно здоров, товарищ Сталин. Даже забыл о ранах.

— Где лечились?

Я понял, что И. В. Сталин хочет услышать от меня о положении в тыловых госпиталях.

— Лечился в Свердловске. Лечение раненых поставлено очень хорошо. Почти все возвращаются в строй. Среди медперсонала много жен военнослужащих, которые работают медицинскими сестрами, санитарками. Работают без устали день и ночь, как и весь врачебный персонал госпиталей.

Сталин слушал меня внимательно, не перебивая. Затем задал мне еще несколько уточняющих вопросов о состоянии 1-й резервной армии. Я ответил. Обращаясь к членам Государственного Комитета Обороны, Верховный Главнокомандующий сказал:

— Так назначим его командующим 3-й ударной армией? Нет возражений?

Возражений не было.

— Итак, — обращаясь ко мне, продолжал Сталин, — поезжайте командовать 3-й ударной армией. Учтите, скоро она, возможно, получит задачу на наступление. Готовьтесь. Но пока об этом никому ни слова.

— Ясно, товарищ Сталин.

— Предварительно сориентируйтесь в обстановке в Генштабе. Желаю успехов.

Таков был неожиданный для меня финал вызова в Ставку. Следующее утро я провел в оперативном управлении Генерального штаба, знакомясь с обстановкой на Калининском фронте и, в частности, в полосе 3-й ударной армии[201].

Конечно, К. Н. Галицкий поинтересовался историей создания 3-й ударной армии. Она была сформирована в конце декабря 1941 г. путем преобразования 60-й армии первого формирования в составе Московской зоны обороны. В составе Калининского фронта находилась с января 1942 г. Войска армии у Великих Лук занимали самый западный выступ в сторону противника на всем советско-германском фронте. Отсюда ближе всего было до Прибалтики, до наших западных границ.

Утром 23 сентября 1942 г. К. Н. Галицкий представился командующему Калининским фронтом генерал-лейтенанту М. А. Пуркаеву, который также недавно (в начале сентября) был назначен на этот фронт. До этого Максим Алексеевич был предшественником К. Н. Галицкого на посту командующего 3-й ударной армией. И еще одно обстоятельство сближало этих двух военачальников – М. А. Пуркаев в годы Гражданской войны командовал полком в 24-й Самаро-Ульяновской Железной дивизии. Командующий фронтом хорошо знал положение дел в 3-й ударной армии, и поэтому он счел своим непременным долгом подробно ознакомить Кузьму Никитовича с делами и задачами армии и дал краткую характеристику ее руководящему составу.

«3-я ударная армия, — сказал Максим Алексеевич, — имеет в своем составе пять стрелковых дивизий, три стрелковых и одну танковую бригады, два отдельных танковых батальона и несколько специальных частей. Ее сосед справа – 1-я ударная армия, которой командует генерал-лейтенант В. З. Романовский, на своем правом фланге главными силами ведет активные боевые действия против демянской группировки противника. Поэтому она ослабила силы на своем левом фланге. Слева от вас обороняется 4-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта В. В. Курасова. В стыке этой армии и 3-й ударной, по сведениям разведки, возможны активные действия противника из района Невеля. Все это определяет наши задачи на первое время. Вам, Кузьма Никитович, надо усилить группировку войск на правом фланге для создания совместно с 1-й ударной армией надежной обороны на этом направлении. А на левом фланге вам надлежит организовать оборону вместе с генералом Курасовым, отработав план взаимодействия на случай удара противника»[202].

Прибыв в армию, К. Н. Галицкий прежде всего познакомился со своими ближайшими помощниками, с офицерами полевого управления и штаба армии. С заместителем командующего генерал-майором В. И. Швецовым и членом Военного совета бригадным комиссаром А. П. Рязановым ему ранее встречаться не приходилось. А вот с начальником штаба генерал-майором И. С. Юдинцевым Кузьма Никитович вместе учился на основном факультете Военной академии имени М. В. Фрунзе. Это обстоятельство, безусловно, способствовало началу дружной совместной работы. Кстати. И. С. Юдинцев прибыл в армию всего лишь месяцем раньше К. Н. Галицкого, но он уже прекрасно разбирался в обстановке. Познакомился новый командарм и с руководителями родов войск, отделов штаба армии. Затем наступил самый сложный этап в работе командарма – личное обследование района обороны и знакомство с войсками.

Войска 3-й ударной армии в обороне составляли две группировки (группы). Из них наиболее сильной в количественном и качественном отношении была северная, холм-локнянская. Ее основу составлял 2-й гвардейский стрелковый корпус (командир генерал-майор И. М. Чистяков) в составе трех стрелковых дивизий, стрелковой бригады и отдельного танкового батальона. На этом же направлении находился и армейский резерв – одна стрелковая бригада, отдельный танковый батальон, два дивизиона гвардейских минометов («катюш»), истребительно-противотанковый артиллерийский полк.

Южная группа – великолукская, подчиненная непосредственно командарму, прикрывала пути из районов Великие Луки и Невель в направлении на Торопей и Старая Торопа, обороняясь на фронте 85 км. Оборонялись на этом большом фронте две стрелковые дивизии, притом одна из них неполная (без полка). Между этими дивизиями имелся значительный разрыв, заполненный лишь группами боевого охранения и истребительным отрядом. На этом направлении силы армейского резерва составляли: стрелковая и танковая бригады, два дивизиона гвардейских минометов, два истребительно-противотанковых полка[203].

Обследовав войска армии, составив о них довольно четкое представление и сделав для себя определенные выводы, К. Н. Галицкий 25 сентября провел совещание с руководящим составом полевого управления и штаба армии, корпусов, дивизий, бригад и отдельных частей. Главный вопрос, поднятый командармом, — осуществление бесперебойного, устойчивого управления войсками, обеспечение живучести органов управления. Кузьма Никитович напомнил собравшимся, что опыт войны подтвердил ту истину, что искусство управления операцией и боем заключается в умении командиров и их штабов постоянно предвидеть ход событий. А для этого требуется хорошо знать как противника, так и возможности своих войск, детали обстановки, предполагать вероятные изменения обстановки. Поэтому важнейшей задачей штабов всех степеней должно быть обеспечение постоянного поступления нужных данных.

Говоря об обеспечении живучести и устойчивости органов управления, командарм Галицкий отметил, что одна из особенностей современного боя состоит в его быстром развитии на большую глубину. Причем каждая сторона перед началом и в процессе боя стремится всеми мерами и способами парализовать управление в войсках своего противника. Имеющиеся данные о местоположении командных пунктов и узлов связи позволяют в нужный момент уничтожить их авиацией, артиллерией, десантными отрядами. Задача состоит в том, чтобы обезопасить систему управления войсками от любых случайностей. Располагая командные пункты, узлы и линии связи, необходимо прежде всего обеспечить их неуязвимость с воздуха и с земли.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Из ГУЛАГа - в бой"

Книги похожие на "Из ГУЛАГа - в бой" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Черушев - Из ГУЛАГа - в бой"

Отзывы читателей о книге "Из ГУЛАГа - в бой", комментарии и мнения людей о произведении.