Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

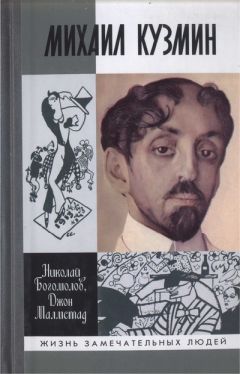

Описание книги "Михаил Кузмин"

Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Начавшись такими большими переменами в личной жизни, 1921 год и кончался на печальной ноте, которая, однако, не заставила Кузмина хоть сколько-нибудь заметно изменить настроение — может быть, потому, что оно основывалось на уже достаточно определенном отношении к окружавшей его действительности. 26 сентября он записывает в дневнике: «Вести все грустные. Вейнера разбил паралич. А Настя Сологуб в припадке исступления бросилась с Тучкова моста. Бедный старик! Как он будет жить? И все равнодушны. Я представил ветер, солнце, исступленную Неву, теперь советскую, но прежн<юю> Неву и маленькую Настю, ведьму, несносную даму, эротоманку, в восторге, исступлении. Это ужасно, но миг был до блаженства отчаянный. До дна. Темный кролик, тупой Гумми, поэт Блок, несносная Настя — упокойтесь, упокойтесь. Успокоится ли и мое сердце, мои усталые кости? Поспею ли показать волшебство, что еще копится во мне? И нужно ли это в конце концов?» Кажется, последний вопрос был для Кузмина чисто риторическим. 1921 год был для него временем очень интенсивной работы, причем работы на каких-то совершенно новых принципах, постепенно формировавшихся, но только к этому времени сложившихся в сложную и стройную систему.

Новая поэзия Кузмина, которая к началу 1920-х годов стала решительно преобладать в его творчестве (что вовсе не значит, что он время от времени не мог возвратиться к прежней «простоте»), основывалась на глубинных ассоциативных связях между прихотливо чередующимися вереницами образов, причем выявление этих связей чрезвычайно затруднено из-за их чисто личностной природы. Если ранее Кузмин во многих своих стихотворениях как бы обнажал свою личную жизнь, делал читателя свидетелем своих интимных переживаний, то теперь он в гораздо большей степени интригует читателя, загадывает ему загадки, которые не так-то просто разгадать.

Между прочим, только что приведенная дневниковая запись дает ключ к одной из таких загадок.

В сентябре 1921 года, то есть тогда же, когда была сделана запись, Кузмин пишет стихотворение, смысл которого в общем-то ясен, но отдельные подробности вызывают недоумение:

Живется нам не плохо:

Водица да песок…

К земле чего же охать,

А к Богу путь высок!

Не болен, не утоплен,

Не спятил, не убит!

Не знает вовсе воплей

Наш кроликовый скит.

Молиться вздумал, милый?

(Кочан зайчонок ест.)

Над каждою могилой

Поставят свежий крест.

Оконце слюдяное,

Тепло лазурных льдин!

Когда на свете двое,

То значит — не один.

А может быть, и третий

Невидимо живет.

Кого он раз приветил,

Тот сирым не умрет.

Понятна общая точка, из которой вырастал замысел стихотворения: любовь, помогающая людям выжить, освящается Богом, «невидимо живущим» третьим, и это дает возможность не отчаиваться в жизни. Если читатель учитывает еще события августа — сентября 1921 года, то становятся ясными те перспективы, которые открывала жизнь: болезнь (как у разбитого параличом П. П. Вейнера), самоубийство (утопившаяся Ан. Н. Чеботаревская), сумасшествие (как у помешавшегося перед кончиной Блока), расстрел (Гумилев) — вот буквально совпадающие с пятой и шестой строками стихотворения четыре варианта судьбы, описанные в дневниковой записи. Но что за «темный кролик», который стоит в одном ряду с Гумилевым, Блоком и Чеботаревской? Он, видимо, сделает ясным и «кроликовый скит».

Все объясняется довольно просто: у Кузмина дома в 1921 году некоторое время действительно жили кролики, один из которых умер за несколько дней до этой записи. Стало быть, судьба этого кролика, поставленная в один ряд с судьбами близких знакомых, должна символизировать ту смертельную опасность, от которой избавляет любовь и осеняющий ее Бог.

Соотнесения такого рода вовсе не были для позднего Кузмина единичными. 26 июня 1925 года он записывал в дневнике подробности гибели их с Юркуном собаки Файки: «Сегодня автомобилем убило Файку. Не раздавило, а убило без капли крови. Она еще, крутясь, побежала, свалилась. Не визжала, не лаяла, не пищала. Когда Вероника Карловна[548] рассказывала в слезах об этом, на меня напал ужас. Юр. спал. Что это? Первый, слабый удар с продолжением или козел отпущения? М<ожет> б<ыть>, беда, бродившая вокруг нас, этим не ограничится, а м<ожет> б<ыть>, вырвала наиболее доступное и дальше будет преследовать». И через три месяца эта гибель собаки откликнется в предпоследнем стихотворении цикла «Северный веер»:

На улице моторный фонарь

Днем. Свет без лучей

Казался нездешним рассветом.

Будто и теперь, как встарь,

Заблудился Орфей

Между зимой и летом.

Надеждинская стала лужайкой

С загробными анемонами в руке,

А Вы, маленький, идете с Файкой,

Заплетая ногами, вдалеке, вдалеке.

Собака в сумеречном зале

Лает, чтобы Вас не ждали.

События личной жизни в качестве подтекста — одна из возможностей, реализуемых в поэзии Кузмина достаточно часто (и, видимо, она является наиболее трудно разгадываемой). Вторая возможность, гораздо более обычная для русской поэзии XX века, — соотнесение одного или нескольких стихотворений с определенным подтекстом, взятым из литературы. Примеров такого рода множество, но мы ограничимся лишь одним, особенно показательным еще и потому, что он позволяет не только «дешифровать» стихотворение, но и установить связь между двумя стихотворениями, находящимися в разных сборниках.

Еще в конце XIX века А. Н. Пыпин опубликовал в одной из своих статей часть розенкрейцерской рукописи из собрания Публичной библиотеки, причем особое внимание обратил на раздел «О философических человечках, — что они суть в самом деле и как их рождать?»[549]. Вообще этот текст не прошел мимо внимания русской поэзии начала века. Его законспектировал Блок, и в некоторых его стихотворениях не без основания усматриваются отдаленные параллели с данными строками[550]. Однако несомненно, что наиболее значительное воздействие было им оказано на два стихотворения Кузмина: «Адам» из сборника «Нездешние вечера» (написано 14 июля 1920 года) и «Искусство» из книги «Параболы» (май 1921 года).

И хронологическая близость стихотворений, и их композиционная симметрия в книгах («Адам» — третье стихотворение от конца «Нездешних вечеров», а «Искусство» — четвертое от начала «Парабол») лишний раз указывают на неслучайность их связей с общим источником и, следовательно, через его посредство — друг с другом.

Однако первоначальный текст довольно последовательно распределяется между двумя стихотворениями: в «Адаме» — история грехопадения и тем самым самоуничтожения двух гомункулусов, а в «Искусстве» — сам процесс их создания из «тумана и майской росы». При этом ни о каких гомункулусах в «Искусстве» речи нет, они оставлены за рамками повествования. Но восстановление первоначального контекста заставляет нас воссоединить эти два стихотворения и попробовать отыскать в них то, что их первоначально, в замысле поэта, объединяло.

Прежде всего, речь должна идти о поэтическом творчестве как точной аналогии с Божественным сотворением мира. В «Искусстве» об этом нет ни слова, в нем искусство уподоблено алхимическому деланию, когда метаморфозы вещества лишь подчеркивают неуничтожимость единого поэтического замысла:

Кора и розоватый цвет —

Все восстановлено из праха.

Кто тленного не знает страха,

Тому уничтоженья нет.

Очевидно, необходимо сказать, что, вопреки установившемуся мнению, дневник Кузмина за эти годы показывает его самый пристальный интерес к политическим событиям, в частности и потому, что они способны самым прямым образом коснуться жизни его и Ю. Юркуна. Сильнейшее внутреннее беспокойство катартически разрешается в стихотворении уверенностью в неизменности истинного бытия в искусстве, для которого не страшны никакие превращения.

Этот смысловой слой стихотворения достаточно ясен.

Однако обращение к розенкрейцерскому тексту выявляет еще одну безусловную аналогию: поэт с помощью алхимического делания не просто творит ряд превращений, но прежде всего становится Демиургом, творцом людей. И это возвращает нас к «Адаму» с его повествованием о колбе и живущих в ней Адаме и Еве. Их история в точности повторяет описанную в старой рукописи, с тем, однако, изменением, что она заключена в композиционную рамку, являющуюся наиболее содержательно важной для стихотворения:

В осеннем кабинете

Так пусто и бедно

…………………………

По-прежнему червонцем

Играет край багет,

Пылится острым солнцем

Осенний кабинет.

Именно жизнь этого кабинета, а не жизнь внутри колбы, уже заранее известная, интересует в первую очередь поэта. Не только те двое, что находятся в колбе и в очередной раз проигрывают навеки предуказанную историю, но и наблюдающие за ними обречены жестокой судьбе:

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Кузмин"

Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"

Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.