Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

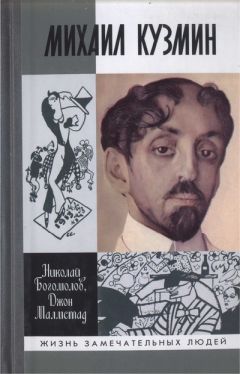

Описание книги "Михаил Кузмин"

Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Как видим, в стихотворении сохранены все сколько-нибудь существенные подробности (театральная обстановка вынесена целиком в предыдущее стихотворение), даже персонажи предстают в узнаваемом виде[286]. Но для читателя, выведенного за пределы вполне определенного круга петербургской артистической богемы, прототипичность стихотворения остается загадочной. И чем далее, тем более автобиографические подтексты творчества Кузмина затемняются, зашифровываются, делаются непонятными для читателей, даже для самых искушенных, тем более что и дневник — основной источник нашей информации — делается все более сухим и отвлеченным. И все-таки глубинная автобиографичность сохраняется до самых последних его произведений, представая в различных преломлениях — то в виде roman à clef, то в решительно мифологизированном виде (как в одном из наиболее знаменитых циклов «Форель разбивает лед»), то в обличье аллегории[287].

И всякому исследователю, занимающемуся творчеством Кузмина, необходимо учитывать справедливую мысль, высказанную применительно к литературе вообще: «Публичная жизнь писателя и его частная жизнь переплетаются сложнейшим образом, так что для понимания смысла или даже просто буквального значения того, что предлагается публичному вниманию как произведение литературы, необходимо обладать информацией, подобной информации репортера, ведущего рубрику „Слухи“»[288].

Первый сезон Мейерхольда в театре Коммиссаржевской был временем необыкновенной активности для всех, связанных с этим театром. И долгое время спустя люди, участвовавшие в этой жизни зимы 1906/07 года, вспоминали ее как особое время легкости и изящества, полной открытости всем наслаждениям жизни и творчества. Выразительно написала об этом Л. Д. Блок, которую Кузмин очень не любил, но которая была непременной составной частью времени: «Пришедшая зима 1906–1907 года нашла меня совершенно подготовленной к ее очарованиям, ее „маскам“, „снежным кострам“, легкой любовной игре, опутавшей и закружившей нас всех. Мы не ломались, упаси Господь! Мы просто и искренне все в эту зиму жили не глубокими, основными, жизненными слоями души, а ее каким-то легким хмелем. <…> Не удивляйтесь, уважаемый читатель, умилению и лиризму при воспоминании об этих нескольких зимних месяцах — потом было много и трудного и горького <…> Но эта зима была какая-то передышка, какая-то жизнь вне жизни. И как же не быть ей благодарной…»[289] О том же писала и В. П. Веригина: «Тут ничего не было настоящего — ни надрыва, ни тоски, ни страха, лишь беззаботное кружение масок на белом снегу под темным звездным небом»[290].

И Кузмин переживал эту зиму так же, как большинство связанных с театром. Именно к этому времени относится большинство воспоминаний о его прославленном дендизме (не случайно он потом напишет предисловие к переводу книги Барбе д’Оревильи «Дендизм и Джордж Бреммель»), в равной степени относящемся и к тому периоду, когда он ходил в русском платье, и к тому, когда стал носить европейское.

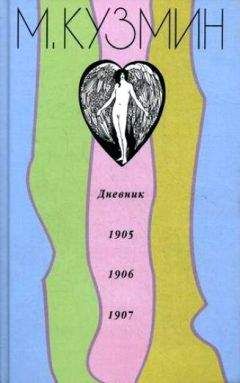

Смене одежды и внешнего вида Кузмин придавал особое значение, замечаемое не только им самим и ближайшими друзьями, но и вполне посторонними людьми. Вот, например, каким увидел его Ремизов еще в русском платье: «Кузмин тогда ходил с бородой — чернющая! — в вишневой бархатной поддевке, а дома <…> появлялся в парчовой золотой рубахе навыпуск, глаза и без того — у Сомова хорошо это нарисовано! — скосится, ну, конь! а тут еще карандашом слегка, и так смотрит, не то сам фараон Ту-танк-хамен, не то с костра из скитов заволжских, и очень душился розой — от него, как от иконы в праздник»[291]. А вот как сам Кузмин описывает свое новое обличье: «Городецкий нашел, что со стрижеными усами у меня страшный вид, и все крестился левой рукою. Вяч<еслав> Ив<анович Иванов> нашел, что лучше, plus troublant; inquiétant и пикантнее, но он комплиментарист. По-моему, лицо неприятное, м<ожет> б<ыть>, несколько отталкивающее, но страннее и интереснее, едва ли моложе»[292]. В это время он даже носит специально вырезанные для него Сомовым мушки, подобно тому как это делали дамы в XVIII веке: «Наклеили мне к глазу сердце, на щеку полумесяц и звезду, за ухо небольшой фаллос…» (Дневник. 21 июня 1906 года).

Кузмин продолжал часто посещать Ивановых и принимать участие в самых интимных их предприятиях, его стихи и музыка пользовались большой популярностью в петербургских салонах, чтения дневника (13 ноября 1906 года в дневнике записано: «Сомов сказал, что на будущий сезон мне останется только читать свой дневник в общест<венных> залах»), соотносясь с художественными текстами, постепенно воссоздают новый, умышленный, заранее созданный облик Кузмина, каким он хочет казаться в обществе.

Этот облик в его кузминском понимании нам сейчас довольно трудно восстановить, даже если принимать во внимание дневниковые записи, ибо, как мы уже говорили, Кузмин читал дневник своим слушателям не подряд, а особым (и, вероятно, для каждого слушателя особенным) способом группируя записи. Характерна в этом отношении его запись 16 ноября 1906 года: «Вилькина живет в старинном доме на набережной, с большими передними, внутренними ступенями вверх и вниз. Дневником была, кажется, несколько разочарована, ожидавши больше скабрезных подробностей, и распространялась больше о художественных достоинствах, хотя я имею смелость думать, что не в этом главный смысл моего дневника». В чем именно этот смысл — Кузмин не говорит, но все-таки можно предположить, что чтения дневника в те годы имели своей задачей углубить и насытить каким-то более значительным содержанием тот на глазах мифологизирующийся облик, который создавался у читателей произведений Кузмина. Конечно, наше предположение относится к категории гипотетических, но нам представляется вполне вероятным, что, читая друзьям свой дневник (и явно рассчитывая на распространение сведений из него), Кузмин имел в виду создать в глазах слушателей облик человека, для которого внешность стихов и изящной прозы является действительно только внешностью, а в глубине он таит гораздо более серьезное, даже трагическое миропонимание.

Видимо, в этом отношении автобиографична та характеристика искусства К. А. Сомова, которую Кузмин давал в статье 1916 года: «Беспокойство, ирония, кукольная театральность мира, комедия эротизма, пестрота маскарадных уродцев, неверный свет свечей, фейерверков и радуг и — вдруг мрачные провалы в смерть, колдовство — череп, скрытый под тряпками и цветами, автоматичность любовных поз, мертвенность и жуткость любезных улыбок — вот пафос целого ряда произведений Сомова»[293]. В такой характеристике именно Сомова Кузмин, конечно, был не одинок, и еще за десять лет до него, как раз в описываемое нами время, Вяч. Иванов в стихах писал:

О, Сомов-чародей! Зачем с таким злорадством

Спешишь ты развенчать волшебную мечту

И насмехаешься над собственным богатством?

И, своенравную подъемля красоту

Из дедовских могил, с таким непостоянством

Торопишься явить распад и наготу

Того, что сам одел изысканным убранством?[294]

Но применительно к самому себе Кузмину еще надо было добиваться подобного осмысления, и при жизни лишь очень немногие критики сумели увидеть, что в его творчестве, пользуясь словами О. Мандельштама, «сестры тяжесть и нежность — одинаковы ваши приметы».

Глава третья

Беспечная театральная зима 1906/07 года была лишь одной стороной жизни Кузмина. Завсегдатай спектаклей, концертов, костюмированных балов и поэтических вечеров, он был одновременно постоянным посетителем дома Вяч. Иванова, причем не только еженедельных регулярных собраний, настолько известных, что они попали даже в чуть позже изданную С. А. Венгеровым историю русской литературы XX века, но и просто ближайшим другом дома.

В это время «Башня», как все в Петербурге называли квартиру Вяч. Иванова, стала не только центром интеллектуальной деятельности, но и особым миром, привлекавшим к себе широчайшие слои интеллигентной публики, от Горького[295] до Мережковских. Как вспоминал Н. А. Бердяев, «скоро журфиксы по средам превратились в известные всему Петрограду, и даже не одному Петрограду, „Ивановские среды“, о которых слагались целые легенды <…> На „Ивановских средах“ встречались люди очень разных даров, положений и направлений. Мистические анархисты и православные, декаденты и профессора-академики, неохристиане и социал-демократы, поэты и ученые, художники и мыслители, актеры и общественные деятели — все мирно сходились на Ивановской башне и мирно беседовали на темы литературные, художественные, философские, религиозные, оккультные, о литературной злобе дня и о последних, конечных проблемах бытия. Но преобладал тон и стиль мистический <…> Я, кажется, не пропустил ни одной „среды“ и был несменяемым председателем на всех происходивших собеседованиях»[296].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Кузмин"

Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"

Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.