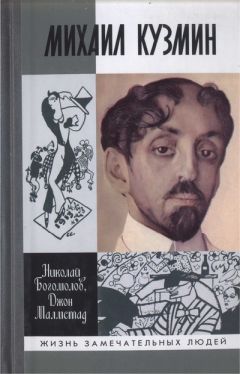

Николай Богомолов - Михаил Кузмин

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Михаил Кузмин"

Описание и краткое содержание "Михаил Кузмин" читать бесплатно онлайн.

Михаил Алексеевич Кузмин (1872–1936) — поэт Серебряного века, прозаик, переводчик, композитор. До сих пор о его жизни и творчестве существует множество легенд, и самая главная из них — мнение о нем как приверженце «прекрасной ясности», проповеднике «привольной легкости бездумного житья», авторе фривольных стилизованных стихов и повестей. Но при внимательном прочтении эта легкость оборачивается глубоким трагизмом, мучительные переживания завершаются фарсом, низкий и даже «грязный» быт определяет судьбу — и понять, как это происходит, необыкновенно трудно. Как практически все русские интеллигенты, Кузмин приветствовал революцию, но в дальнейшем нежелание и неумение приспосабливаться привело его почти к полной изоляции в литературной жизни конца двадцатых и всех тридцатых годов XX века, но он не допускал даже мысли об эмиграции. О жизни, творчестве, трагической судьбе поэта рассказывают авторы, с научной скрупулезностью исследуя его творческое наследие, значительность которого бесспорна, и с большим человеческим тактом повествуя о частной жизни сложного, противоречивого человека.

знак информационной продукции 16+

Такое состояние души не могло не тревожить как его самого, так и ближайших друзей, прежде всего Чичерина. «Чичерин старался дать мне стража вместо Mori и, после моего отказа обратиться к Пейкер, направил меня к о. Алексею Колоколову, как светскому conducteur d’âmes[111]. Но какое-то светское ханжество этого протоиерея меня оттолкнуло, и после первой исповеди я перестал к нему ходить» («Histoire édifiante…»)[112].

Религиозные поиски, основанные на стремлении отречься от «плоти», открыто выраженной чувственности, были основой для мировоззрения Кузмина, по крайней мере после возвращения из Италии в 1897 году. Чрезвычайно показательными в этом отношении являются два первых его прозаических произведения, дошедшие до нас, особенно небольшой рассказ «В пустыне», который имеет смысл привести здесь полностью.

«Долго я шел по бесплодной пустыне все дальше и дальше, гонимый проклятьем грехов неомытых; руки были бессильны от тяжести прошлых объятий, глаза потемнели, уставши от взглядов влюбленных.

Дальше, все дальше шел я по желтой пустыне, необозримой и страшной; порою меж розовых скал виднелось далекое море — и снова пустыня; дни за днями шел я; солнце всходило, солнце садилось, одного лишь меня озаряя. Шел я к далекой, неведомой цели, зная, что будет предел.

И я дошел до предела; хотя все была та же пустыня, но я знал, что это предел. Я пал на горячий песок; покорно, недвижно лежал я, как шакал, ожидающий смерти, как отдыхающий раб.

Из-за безбрежной пустыни, из-за далекого неба шло большое сиянье; как смерч песчаный, как столп Вавилона было он<о> огромно. В страхе закрыл я глаза; казалось, я уже умер: в тяжкой, немой тишине я не слышал, как билось сердце.

Когда я открыл глаза, Сияющий был предо мною; руки скрыты в складках одежды, сквозь белый хитон виднелась кровавая рана, как от копья, иль от клыка дикого вепря. Я был недостоин смотреть на лицо его, я только подполз к его ногам, и тяжелые крупные слезы, как первые капли дождя, упали в песок пустыни. Я пал ниц и плакал, плакал, от рыданий грудь разрывалась, сердце мое сокрушилось; оно очищалось от всех грехов и проклятий, от всех объятий и поцелуев; душа исходила в рыданьях; я не чувствовал плоти, я все забыл — только бы плакать, плакать, разлиться, как море, в слезах, исчезнуть, чтоб вновь родиться. И небо содрогнулось от моих рыданий, и звезды померкли.

Казалось, я плакал годы и годы. И я воззрел на него — он улыбался, благостный; милосердный, он простер ко мне руки прощенья. Он становился все выше и выше, его чело касалось вечерних звезд; его сиянье бледнело, разливаясь в пространстве; я уже видел через него и пустыню, и белые кости павших верблюдов, и угасающий запад. И он исчез, разлившись в пустыне; на всей пустыне его улыбка, его сиянье; бесплодная степь обратилась в рай неземной, в светлые доли Иордана. Встал я исполненный сил могучих — грешником плачущим пал я, ратником божиим встал.

То не руки — то мечи священные, крылья лебяжьи! то не очи, то лампады светлые, озера горные! Ратник Христов, стратилат, вперед против плоти! тебе даны меч и кольчуга — вперед на великую брань!»[113]

Этот фрагментарный рассказ, своим отчетливо архаическим стилем и навязчивыми инверсиями вызывающий в памяти читавшуюся Кузминым религиозную литературу, еще совсем не предвещает, что автор станет прославленным стилистом; однако одна психологически примечательная деталь (не говоря уже о всепроницающем гомоэротизме в его мистической разновидности) намекает на его все еще не до конца определившиеся поиски того, что оправдывает аскетизм: кто такой впервые явившийся Сияющий: пронзенный копьем на кресте Христос или пораженный вепрем Адонис? Из содержания этого рассказа совершенно очевидно, что выхода из создавшегося положения Кузмин продолжал искать в религии, но и там не мог его обрести. В уже цитированном нами недатированном письме, предположительно относимом к 1898 году, он продолжал свое рассуждение: «Я не молюсь и не получаю облегчения. Наша церковь меня не удовлетворит, и то, что составляет ее главное достоинство — ее вселенскость — меня главн<ым> обр<азом> отталкивает. Вера должна быть небольшой ладьей спасения среди мира, для немногих и посвященных. И христианство привлекает только в 1-е века, а не потом, когда оно разлилось в море и нужно искать других ковчегов помимо него. В начале же это сбор сект. И меня не приводит в трепет ни Вагнер, ни Палестрина, ни даже Моцарт (Только когда я читаю о Плотине, я чувствую нечто похожее на прежнее, к моему горю), я всем интересуюсь, все пишу, везде хожу, но без любви и настоящего, маленькие желания, фантазии, как причуды беременной женщины, заменили настоящую любовь, — и я ношу всюду свою пустоту, не видя ничего впереди, дееспособный и здоровый, вспоминая о мечтах больного».

Можно представить себе, что он продолжал свои штудии только по привычке, для того, чтобы сохранить хотя бы минимальную связь с жизнью и окружающими людьми. Но, видимо, более всего его занимало чтение и изучение религиозной литературы. Как и прежде, он был особенно заинтересован житиями великих аскетов и мистическими писаниями, особенно итальянскими мистиками XIV и начала XV века. Вот, например, что он писал 27 августа 1898 года о святой Екатерине Сиенской: «Я плаваю в Катерине Сиенской; к сожалению, в библиотеке только франц<узский> перевод 1644 <года> (где пишется cognoistre и se treuvêt вместо se trouvent[114]), что важно именно для этой вещи, где такая неслыханная нежность и сладость, которая может быть только в итальянском, все уменьшительные пропадают — fiorelino — petite fleur[115]. Меньше наивности, чем у св. Франциска, больше женственности и потоков любви, чем у Фомы Кемпийского.

Очень характерно итальянское, всегда пластично и sobre[116], восторги перемешаны с рассуждениями о политике, сравнения из самой обыденной жизни — с точнейшими подробностями, и в конце каждого письма: „Doux Jesus, Jesus amour“[117]».

Через 23 года, в стихотворении 1921 года «Обручена Христу Екатерина…», Кузмин вспомнит Сиенскую святую. Значительно было и воздействие францисканских поэтов на темы и образность его собственной поэзии. На него производили сильное впечатление как слова «нежность» и «сладость», так и экстатическое восхищение реальностью, даже самыми прозаическими деталями жизни и природы, что особенно заметно в сборнике «Сети». А тесная связь мистицизма и эротики, характерная для францисканских поэтов, проходит сквозь весь этот сборник и особенно заметна в стихах о «святом воине» или «вожатом»[118].

Все эти штудии никак не облегчали чувства духовного одиночества, непринадлежности кому-нибудь или чему-нибудь, страшного ощущения, что все сделанное — это только «пока». Как и прежде, чрезмерно высокий идеал мог усугублять кризис. Слова «определение» или «определенность» постоянно повторяются в его письмах этого времени. Его мучило то, что высшая цель и какая-либо вера, которым он мог бы полностью отдаться, были ему недоступны: «Меня тяготит, любящего определенность, мое пребывание в качестве un être flottant[119] во всех отношениях: в мировоззрении, в чувстве, в эстетике, во вкусах, даже в положении; везде все темно, неопределенно и граничит с пустотою, я имею способность воспринимать так многое, отчасти воспроизводить, но зачем? Ты говоришь: „Ты один можешь, следовательно — ты должен“. Но перед кем, перед самим собою и абсолютною красотою я должен?» (28 августа 1898 года). И далее письмо свидетельствует о том, что даже то, что прежде казалось ему незыблемым, теперь кажется сомнительным. Он чувствует настоятельную необходимость определить для самого себя роль искусства: «Не в том ли цель, чтобы пробуждать дремлющее творчество в каждом человеке? и чем избраннее человек, чем глубже он воспринял, тем сильнее искусство? Но тогда кто знает, чем это пробуждать? Это уже совершенно неопределенно и менее осязательно, чем абсолютная красота, которая, раз постигнутая интуитивно, уже пребывает, хотя бы по воспоминанию. Это не значит, что я придаю большое значение этим мыслям минутным и проходящим, но это значит, что я сомневаюсь, неуверен там, где прежде думал иметь веру. И во всем так; огромная потребность веры, большой запас веры смутной и основной, и невозможность направить ее на определенный пункт».

В том определении, которое Кузмин дал искусству, конечно, откровенно чувствуется влияние эстетики Плотина, но очень важно, что ключевое понятие здесь — абсолютная красота. Именно ее Кузмин самозабвенно искал, с той страстью завершенности во что бы то ни стало, которая столь характерна для русского художника. И не случайно единственный русский писатель, имя которого встречается в письмах Кузмина этого времени, — Достоевский.

Но нарастающее отчаяние сквозит в этих письмах, и никакая самая сильная прежняя страсть не может выдержать его давление. В недатированном письме он выражает сомнение даже в необходимости музыки, особенно ее концертного исполнения: «Самая безумная картина — концерт: люди неглупые собираются (если не из скуки, не от нечего делать, от недостатка ядра), чтобы 3 часа сидеть и слушать, как 200 человек играют, пиликают и дудят симфонию, т. е. вещь в высшей степени непонятную и нелепую непосвященным. (И как прав Платон Вас<ильевич>: „Странная музыка; то почему-то piano, то forte, то какие-то флейты; очень странно“. Как это понятно и как верно; и симфония — характернейший продукт чистой музыки, где все совершается как бы на луне, где свои законы, чувства и т. д., непонятные, чуждые и мертвые для людей не безумных.) И это действительно храм искусства (иногда обмана и фокусов), и как это далеко от удовлетворения> насущных потребностей музыки».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Михаил Кузмин"

Книги похожие на "Михаил Кузмин" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Николай Богомолов - Михаил Кузмин"

Отзывы читателей о книге "Михаил Кузмин", комментарии и мнения людей о произведении.