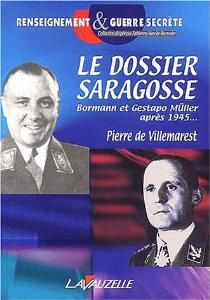

Пьер де Вильмаре - Досье Сарагоса

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Досье Сарагоса"

Описание и краткое содержание "Досье Сарагоса" читать бесплатно онлайн.

Кто прикрывал и защищал Гестапо-Мюллера, руководителя нацистской тайной полиции с 1933 по 1945 годы, в то время как на Нюрнбергском процессе он фигурировал во главе списков военных преступников? Ибо он не умер на руинах Берлина в момент падения Третьего Рейха…

Знали ли вы, что генерал НКВД, который был мини-стром госбезопасности СССР при Сталине, «вел» дело Мюллера до 1951 года? Знали ли вы, что другого персонажа из верхней части списка в Нюрнберге, Мартина Бормана, серого кардинала Гитлера, тоже загадочным образом защищали после войны?

Знали ли вы, что между Баварией и Испанией до 1948 года функционировала тайная сеть, снабженная радиостанциями, и что во Франции, в Монпелье, в Тарбе, в По французы повиновались ее дирижеру Мартину Борману?

Офицер разведывательной службы, автор этого труда — единственный специалист, который встретил Бормана в 1949 году, незадолго до того, как тот окончательно уехал в Южную Америку, где и умер в 1959 году. Но во избежание любых возражений, автор опирается здесь на ранее неизвестные читателю американские, советские, восточногерманские (из Штази), чешские архивы, и на свидетельства некоторых руководителей разведывательных служб из Берлина, Праги, Варшавы, Брюсселя, Буэнос-Айреса, собранные автором в ходе его дли-тельного расследования в Центральной Европе, Испании, Южной Америке, и погружения в тайны Европы, оккупированной Советским Союзом.

Выдающийся репортер Джон Суэйн, увидев архивы автора, написал в 1996 году в газете «Санди Таймс», что, будь они опубликованы, мир бы очень удивился. Уже в 1995 году немецкий журнал «Фокус» ссылался на него в своей статье о послевоенной истории Мюллера.

Так и существует реальная история, шагая параллельно с историей официальной.

Если первый из них почти настоящий дипломат, то другой — ас советской раз-ведки. Он, кстати, станет гроссмейстером тайных германо-советских связей и останется им до самой своей внезапной смерти в 1961 году. В Берлине под-польщики «Красного оркестра» до 1941 года знают его под именем Карла Ка-уфмана. Для Москвы его агентурный псевдоним — Александров. В действитель-ности его зовут Александр Михайлович Коротков. В 1935 году ему тридцать лет, и в его активе уже около восьми лет секретной работы. Он прекрасно говорит на немецком языке.

Гейдрих и Мюллер тем более не могли не знать об этих встречах и переговорах, что они сами были впутаны в них. Единственная деталь, которой нам не доста-ет, состоит в том, чтобы знать, вошли ли они в игру только начиная с 1937, или еще с 1935 года.

После 1975 года несколько моих книг пытались разобраться с этим историче-ским моментом, но пришлось дождаться 1995 года и конференции, проведенной в Праге российским историком Борисом Анатольевичем Старковым, чтобы изучить документы, действительно подтверждавшие факт этих «зондирований», которые в октябре 1936 пришли к «положительным выводам»; и то, что они позднее приняли конкретную форму в виде проекта, неопровержимо составлен-ного в феврале 1937 года, который в окончательном виде и стал текстом крат-кого изложения германо-советского договора августа 1939 года.

Следовательно, это неверно — как написала однажды американский историк Эми Найт — «что Сталин был разочарован провалом его попыток сближения с Западом, из-за чего он в 1939 году повернулся в сторону Берлина». Еще за не-сколько лет до этого со стороны Сталина были обдуманные намерения двинуть-ся в этом направлении. Длительный германо-советский союз мог бы превра-титься в неограниченное господство над евразийским континентом, причем на долгие десятилетия.

В 1937 году разворачивалась гигантская дезинформация для десятков тысяч коммунистов, и особенно мужчин и женщин, жертвовавших своими жизнями в Испании во имя антифашизма. Гестапо-Мюллер участвовал в этом, рядом с Гей-дрихом. Было ли это на самом деле просто карьеризмом?

ГЛАВА IV

4.1. Полицейские против военных в Берлине и в Москве

Удивительный параллелизм представляется любому, кто изучает события, кото-рые почти одновременно, в 1937 и 1938 годах, уничтожают верхушку советско-го военного командования и высшее руководство немецкого генштаба. Конечно, один разгром является кровавым террором, другой характеризуется лишь от-ставками и перемещениями на другие должности, но в обоих случаях результат приводит к господству полицейских аппаратов, как в Москве, так и в Берлине.

Гражданская война, которая в этот момент опустошает Испанию, и фанфары пропаганды, если верить которой, то в Европе антифашизм поднимается на борьбу против диктатур, заслоняет потрясения, которые разрывают армии с той и с другой стороны. И только после 1945 года некоторые историки займутся сталинскими чистками и обузданием Гитлером своих генералов.

Мы напомним здесь об этом, начав с известных фактов, но частично дополненных нами незамеченными ранее деталями.

Один французский журналист попытался проинформировать Париж о переговорах между несколькими личными посланниками Сталина и несколькими руководителями СД и Гестапо. Речь о Жорже Люсьяни, в те годы корреспонденте не-скольких газет в Москве. Он рассказал о своих попытках только в 1969 году, когда уже преподавал в университете Бордо.

Имея хороший доступ в министерство иностранных дел СССР, Люсьяни часто посещал его руководителя Максима Литвинова. 25 декабря 1937 года Литвинов сообщил ему о своем унынии: Париж притворился глухим к его попыткам сбли-жения с Францией, перед лицом гитлеровских претензий на Европу. Он небрежно дал понять, что пришла пора предупредить о том, что между Москвой и Берлином ведутся тайные переговоры. Литвинов, по причине своих еврейских корней и из-за того, что он знал о намерениях Сталина, в этот момент ожесточенно уничтожавшего руководство Красной армии и аппарат советских спец-служб в Европе, предчувствовал, что «чистка» рано или поздно коснется и его.

Какими бы ни были мотивы Литвинова пойти на риск с таким признанием, но тайное шушуканье между Берлином и Москвой было вполне реальным. Однако Ивон Дельбо и Робер Кулондр, предупрежденные Люсьяни через посредничество временно поверенного в делах в Москве господина Жана Пэйара, только пожали плечами. Они не верили в возможность германо-советского соглашения, даже в сами такие переговоры. По их мнению, Литвинов занимался шантажом, чтобы заставить Париж и Лондон следовать линии политики Сталина.

4.2. Гейдрих и Мюллер, изготовители фальшивки

Внешняя политика государства, когда ее ведут, не принимая в расчет информа-цию или предупреждения специалистов тайных дел, часто приводит к катастрофе. Как минимум, ей недостает эффективности.

«Дело» назревало с зимы 1936–1937 годов. Оно должно было открыть глаза ди-пломатам, тем более что в нем появился двойной агент Николай Скоблин, по-стоянно вращавшийся во Франции и в соседних странах в кругах русской эми-грации. Гейдрих думал, что это он держал в руках Скоблина, тогда как на самом деле Скоблиным руководил НКВД, и он находился на стыке одной из наиболее кровавых чисток, которые когда-либо поражали политический и военный аппа-рат СССР. А Берлин сохранял по этому поводу необъяснимую сдержанность, то-гда как обычно его пропаганда кричала от радости всякий раз, как у нее был материал, клеймивший происки большевиков.

(В НКВД Николай Владимирович Скоблин был зарегистрирован как агент № 13. Он умер в 1938 году при загадочных обстоятельствах, возможно, НКВД убил его при попытке вывезти из Испании в СССР. — прим. автора. Официальная версия российской ФСБ утверждает, однако, что Скоблин погиб в 1938 или даже еще в 1937 году во время бомбежки франкистами Барселоны. — прим. перев.)

Все началось с признания Скоблина Гейдриху: мол, маршал Михаил Тухачев-ский, верховный главнокомандующий после Сталина, подстрекал к заговору для свержения диктатора. Тухачевский отправился в Лондон в январе 1936 году по случаю похорон короля Георга V. Он воспользовался этим, чтобы прозонди-ровать реакцию различных видных английских деятелей по отношению к пре-тензиям Гитлера на Австрию и Чехословакию, и высказал свои опасения, что Сталин воспользуется этим, чтобы начать мировой конфликт, противопоставив силу силе.

(Михаила Николаевича Тухачевского как начальника штаба РККА вряд ли следует назы-вать «верховным главнокомандующим после Сталина», ведь между ним и Сталиным был еще нарком обороны Ворошилов. — прим. перев.)

СД Гейдриха было в курсе этого демарша. Утечки информации в Лондоне неза-медлительно дошли до посольства Германии. Следовательно, в том, что говорил Скоблин, была правда.

Утечки были также в Париже, из французских кругов. Тухачевский побывал там до своего возвращения в СССР. Он беседовал с генералом Морисом Гамеленом, и с подобными же намеками. Какими бы скупыми и неточными ни были эти при-знания, любой специалист разведки мог бы сделать из этого вывод, что за ку-лисами Кремля что-то замышлялось. Тухачевского, впрочем, принял министр во всех правительствах того времени Анатоль де Монзи, достаточно чуткий чело-век, чтобы предугадать некую интригу. Его любовница Люба тоже присутство-вала на встрече. Супруга Эжена Шкаффа, сотрудника газеты «Юманите», пи-шущего под псевдонимом «Жан Фревиль», она добровольно информировала НКВД, но в тайных лабиринтах французской контрразведки, в то время до такой степени ориентированной на немецкую опасность, что она почти не интересо-валась советскими действиями, казалось, никто ничего не подозревал. Что бы там ни было, Скоблин заверил Гейдриха, что популярность Тухачевского и его штаба внушает опасения Сталину, который собирал все возможные улики про-тив маршала, но еще не располагал достаточными доказательствами, чтобы об-винить и устранить его. Он в душе больше всего боялся того, что маршал и мно-гие из его генералов, связанные с 1921 по 1932 год с германо-советским со-трудничеством, исподтишка затевают заговор против него.

У Сталина не было доказательств? Гейдрих собирается сфабриковать их. Он го-ворит об этом Гиммлеру, который, как обычно в деликатных случаях не говорит ни да, ни нет. Затем Гейдрих обсуждает этот вопрос с Гестапо-Мюллером, который ненавидит касту военных, будь они немцами или русскими. Им требовалось достать записки и документы, датированные периодом 1921–1932 годов. Среди них, разумеется, были те, на которых стояли подписи Тухачевского и его дове-ренных лиц.

Тогда Гейдрих приходит к полковнику Гансу Остеру, одному из близких помощ-ников адмирала Канариса. У Абвера действительно где-то в его ящиках должны храниться документы времен Рапалльского договора. Он хотел бы посмотреть на них.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Досье Сарагоса"

Книги похожие на "Досье Сарагоса" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Пьер де Вильмаре - Досье Сарагоса"

Отзывы читателей о книге "Досье Сарагоса", комментарии и мнения людей о произведении.