Фридрих Ницше - Сумерки богов

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

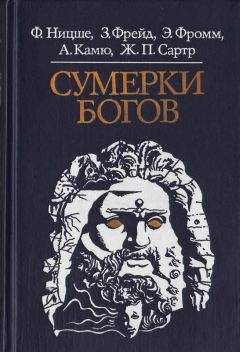

Описание книги "Сумерки богов"

Описание и краткое содержание "Сумерки богов" читать бесплатно онлайн.

В книгу включены произведения видных западных мыслителей — Ф. Ницше, 3. Фрейда, Э. Фромма, А. Камю, Ж. П. Сартра, которые подвергают критике религиозные идеи. Некоторые из этих произведений публикуются на русском языке впервые.

Рассчитана на пропагандистов, преподавателей и студентов вузов, на всех интересующихся атеистической проблематикой.

Из юнговского определения религии и бессознательного необходимо следует, что, в силу природы бессознательного, его влияние на нас «есть базовый религиозный феномен»[75]. Отсюда и религиозная догма, и сон — в равной мере религиозные феномены, ведь они суть выражения захваченности внешней силой. Нет нужды говорить, что по этой логике выдающимся религиозным феноменом следовало бы назвать и безумие.

Итак, верно ли, что Фрейд — враг, а Юнг — друг религии? Краткое сравнение их взглядов показывает, что это предположение является ошибочным упрощением существа вопроса.

Фрейд считает, что цель человеческого развития — в достижении таких идеалов, как знание (разум, истина, логос), братская любовь, в облегчении страданий, обретении независимости и ответственности. Эти идеалы — этическое ядро всех великих религий, на которых основаны восточная и западная культуры, — учений Конфуция и Лао-цзы, Будды, пророков и Иисуса. И хотя имеются некоторые различия в расстановке акцентов, — например, Будда подчеркивает значимость облегчения страданий, пророки — значимость знания и справедливости, Иисус — братской любви, — замечательно, до какой степени эти религиозные учители согласны друг с другом в отношении цели человеческого развития и норм, которыми человек должен руководствоваться. Фрейд защищает этическое ядро религии и критикует ее теистические и сверхъестественные стороны, мешающие, с его точки зрения, полному осуществлению этических целей. Он разъясняет, что, хотя теистические и сверхъестественные понятия и были когда-то необходимы и прогрессивны, теперь они являются, по сути дела, преградой для человеческого развития. Поэтому мнение о том, что Фрейд якобы «против» религии, вводит в заблуждение, пока мы не определим точно, какую конкретно религию или какие аспекты религии он критикует и что именно он защищает.

По Юнгу, для религиозного опыта характерна особого рода эмоция: подчинение высшей силе, называется ли эта высшая сила «богом» или — бессознательным. Нет сомнения, для определенного типа религиозного опыта это действительно характерно: так, в христианских религиях эта эмоция составляет ядро учений Лютера или Кальвина{106}; однако для другого типа религиозного опыта, представленного, например, буддизмом, это не характерно. Релятивизм Юнга в вопросе об истине противоположен точке зрения буддизма, иудаизма и христианства, для которых поиск истины является обязанностью человека и необходимым постулатом. Иронический вопрос Пилата «Что есть истина?» является символом антирелигиозного подхода не только с точки зрения христианства, но также с точки зрения других великих религий.

Резюмируя суть взглядов Фрейда и Юнга, можно сказать, что Фрейд критикует религию во имя этики — подход, который тоже может быть назван «религиозным»; Юнг сводит религию к психологическому феномену, одновременно поднимая бессознательное до уровня религиозного феномена[76].

Анализ некоторых типов религиозного опыта

Помехой любому обсуждению религии являются терминологические неясности. Хотя мы и знаем, что кроме монотеистических существовало и существует множество других религий, но все же связываем религию с системой, помещающей в центр бога и сверхъестественные силы; мы склонны считать монотеистическую религию мерилом для понимания и оценки всех других религий. И тогда мы задаем себе вопрос: а можно ли религии без бога, такие, как буддизм, даосизм или конфуцианство{107}, вообще называть религиями? Такие светские системы, как современный авторитаризм, вовсе не называют религиями, хотя с психологической точки зрения они вполне того заслуживают. У нас просто нет слова для обозначения религии — в качестве общечеловеческого феномена, — которое бы не вызывало какой-нибудь ассоциации с тем или другим конкретным типом религии. Ввиду отсутствия такого слова я буду употреблять в дальнейшем термин «религия»; но хотелось бы пояснить с самого начала, что под религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения.

Фактически не было такой культуры — и, видимо, никогда не будет, — в которой не существовало бы религии в этом широком смысле. Не нужно, впрочем, останавливаться на таком чисто описательном утверждении. Изучая человека, мы начинаем понимать, что потребность в смысле и служении коренится глубоко в условиях человеческого существования. В моей книге «Человек для себя» дан анализ природы этой потребности. Приведу цитаты.

«Самосознание, разум и воображение нарушили „гармонию“ животного существования. Их появление превратило человека в аномалию, в каприз универсума. Человек — часть природы, он подчинен физическим законам и не способен изменить их; и все же он выходит за пределы природы. Он отделен, будучи частью; он бездомен и все же прикован к дому, в котором живет вместе со всеми другими существами. Брошенный в этот мир в определенное место и время, он таким же случайным образом изгоняется из него. Осознавая себя, он понимает свою беспомощность и ограниченность собственного существования. Он предвидит конец — смерть. Он никогда не освободится от дихотомии своего существования: он не может избавиться от разума, даже если бы захотел; он не может избавиться от тела, пока жив, и тело заставляет его желать жизни».

«Разум, благословение человека, есть также его несчастье; он принуждает его все время решать неразрешимую задачу. Человеческое существо отличается в этом отношении от всех других организмов; оно находится в состоянии постоянного и неизбежного неравновесия. Человеческую жизнь нельзя „прожить“, повторяя видовые образцы; человек сам должен прожить свою жизнь. Человек — единственное животное, которому может быть скучно, которое недовольно, которое может чувствовать себя изгнанным из рая. Человек — единственное животное, для которого его собственное существование является проблемой; он должен ее решать, и ему от нее не спрятаться. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию гармонии с природой и должен развивать свой разум, пока не станет господином природы и самого себя.

* * *С появлением разума внутри человека образовалась дихотомия, заставляющая его вечно стремиться к новым решениям. Разуму, этой причине развития человеческого мира — мира, в котором человек чувствует себя спокойно и относится таким же образом к окружающим, — присущ внутренний динамизм. Каждая достигнутая ступень все же оставляет человека недовольным и побуждает искать новые решения. В человеке нет какого-то врожденного „стремления к прогрессу“; на том пути, которому он следует, им движет противоречие в его существовании. Изгнанный из рая, утерявший единство с природой, он становится вечным странником (таким, как Одиссей, Эдип, Авраам, Фауст){108}; он вынужден идти вперед и постоянным усилием познавать непознанное, заполняя ответами пустоты в пространстве своего знания. Человек должен объяснить себе самого себя и смысл своего существования, он стремится преодолеть этот внутренний разрыв, он мучим желанием „абсолютности“, той гармонии, которая снимет проклятие, разделившее его с природой, с другими людьми, с самим собой.

* * *Дисгармония человеческого существования порождает потребности, выходящие далеко за пределы его животности. Эти потребности вызывают настоятельную нужду в восстановлении единства и равновесия между ним и остальной природой. Человек пытается воссоздать единство и равновесие прежде всего с помощью мышления, конструируя в сознании всеобъемлющую картину мира, отправляясь от которой можно было бы ответить на вопрос, где он находится и что должен делать. Но такие мыслительные системы недостаточны. Будь человек бестелесным интеллектом, цель была бы достигнута; но поскольку человек — существо, наделенное не только сознанием, но и телом, он должен реагировать на дихотомию своего существования, опираясь не только на мышление, но и на процесс жизни, на свои чувства и действия. Человек должен стремиться к опыту единства и слияния во всех сферах бытия, чтобы найти новое равновесие. Поэтому любая удовлетворительная система ориентации предполагает, что во всех областях человеческих усилий будут реализованы не только интеллектуальные элементы, но также элементы чувства и ощущения. Преданность цели, идее или силе, превосходящей человека, — такой, как бог, — является выражением этой потребности в полноте жизни.

* * *Нужда в системе ориентации и служении внутренне присуща человеческому существованию, поэтому мы можем понять и причины, по которым она является такой интенсивной. По сути дела, в человеке нет другого столь же мощного источника энергии. Человек не свободен выбирать между тем, чтобы иметь, и тем, чтобы не иметь „идеалы“; но он свободен выбирать между различными идеалами, между служением власти, разрушению или служением разуму и любви. Все люди — „идеалисты“, они стремятся к чему-то, выходящему за пределы физического удовлетворения. Различаются люди именно тем, в какие идеалы они верят. Как лучшие, так и самые сатанинские проявления в человеке суть выражение его „идеализма“, его духа, а не движений плоти. Поэтому релятивизм, согласно которому ценным оказывается любой идеал или любое религиозное чувство, опасен и ошибочен. Мы должны понять идеалы, включая те, которые принадлежат светским идеологиям, как выражение одной и той же человеческой потребности, и должны судить о них по их истинности, способности раскрыть человеческие силы и стать реальным ответом на потребность человека в равновесии и гармонии его мира»[77].

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Сумерки богов"

Книги похожие на "Сумерки богов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Фридрих Ницше - Сумерки богов"

Отзывы читателей о книге "Сумерки богов", комментарии и мнения людей о произведении.