Игорь Крупеников - Костычев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Костычев"

Описание и краткое содержание "Костычев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

Эти «господствовавшие теории» пришли к нам из-за границы, они были некритически перенесены на русскую почву. Недаром Энгельгардт говорил, что русские помещики «считают ученым агрономом всякого, кто знает, как сеют и убирают клевер в Германии». С этим нужно было покончить, и Костычев смело вступил в борьбу с преклонением перед заграничными авторитетами. Дело не в авторитетах, говорил он, а в том, подходит ли тот или другой прием для наших условий. Если не подходит, то его нужно без всяких колебаний отбросить. «В конце концов, — писал Костычев, — не что иное, как практика, произносит окончательный приговор по сельскохозяйственным вопросам. Я думаю, однако, что мои соображения противоречат только практике заграничной, приспособленной к иным климатическим и почвенным условиям. Я думаю, что не должно отрицать голословно своего только потому, что оно не соответствует общепризнанным теоретическим соображениям».

Костычев остроумно высмеивал это «агрономическое низкопоклонство» перед Западом. В 1888 году вышло в свет сочинение некоего Пономарева «Исторический обзор правительственных мероприятий к развитию сельского хозяйства в России от начала государства до настоящего времени». Этот пухлый труд, не имевший научной ценности и самым беззастенчивым образом прославлявший деяния русских царей и императоров в области сельского хозяйства, был представлен на соискание премии Д. Л. Толстого. В связи с этим книга попала на отзыв к Костычеву. Он подверг ее критике, высмеял утверждение автора о том, что немецкие колонисты будто бы послужили примером для наших земледельцев. Пономарев написал свой труд, не выезжая из Петербурга, а Костычев исколесил южную Россию и наблюдал здесь совсем другое. Он писал: «…в настоящее время многие колонисты, после неудачных попыток вести хозяйство по-своему, напротив, в многом переделывают его по примеру русского народа».

Еще в конце сороковых годов Министерством государственных имуществ была предложена такая тема на премию: «составить простонародное изложение правил сельского хозяйства применительно к условиям крестьянского быта в каком-либо крае России».

«О судьбе этой темы, — иронически замечает Костычев, — мы находим у г. Пономарева следующие сведения: «Задача была решена самым успешным образом известным в то время агрономом Гейдемейстером, представившим на немецком языке полное руководство по земледелию… для южной России». Сочинение это было удостоено большой золотой медали. Костычев нашел русское издание этого «простонародного руководства», написанного первоначально немцем и по-немецки. Сочинение Гейдемейстера Костычев назвал «безграмотнейшим» и «нисколько не приспособленным к русскому крестьянскому быту». Тем не менее оно было издано в семидесятых годах и рекомендовалось как получившее 30 лет назад золотую медаль.

На основании свода и обобщения технических успехов русского сельского хозяйства Костычев задумал и осуществил издание нескольких научных трудов, которые вместе охватили все главнейшие стороны земледельческого производства. Эти книги, каждая объемом в 200–250 страниц, были подготовлены в необычайно короткие сроки, свидетельствующие еще раз о завидном трудолюбии Костычева. В 1884 году он выпустил «Общедоступное руководство к земледелию» и «Учение об удобрении почв». В следующем году появилось «Учение о механической обработке почв», а спустя некоторое время — такие выдающиеся сочинения, как «Возделывание важнейших кормовых трав…» и «Обработка и удобрение чернозема».

Появление этих трудов было подобно дуновению свежего ветра, а в нем так нуждалась русская агрономическая наука. Свои рекомендации Костычев обосновывал прежде всего практикой русского сельского хозяйства, наблюдениями — своими и других отечественных ученых и агрономов-практиков, но не игнорировал он и достижения зарубежной науки.

«Изучая русскую литературу по механической обработке почвы, — писал он, — я вынес убеждение, что в ней находится масса ценных и оригинальных наблюдений и множество самостоятельных выводов». И он умело популяризирует плуги, другие земледельческие орудия, приемы обработки почвы, выработанные в разных частях России.

Современник Костычева, известный агроном А. А. Бычихин, работавший на юге России, вспоминал, что появление этих трудов было действительно крупным событием в истории русской агрономии, которая не знала ничего подобного в прошлом. Всех при этом изумляла удивительная способность Костычева собирать и отбирать факты из практики русского земледелия. Он только тогда делал свой окончательный вывод по тому или другому вопросу, когда рассматриваемое явление выдерживало самый строгий анализ. И здесь Костычеву не изменял присущий ему дух научной критики и самокритичности. А. А. Бычихин в своей речи, посвященной Костычеву, отметил эту черту его характера:

«Будучи весьма строг к самому себе и к своим выводам, осторожный до педантизма в своих советах, Павел Андреевич относился, однако, весьма внимательно ко всякому мнению людей практики, с которыми ему приходилось сталкиваться. По этому поводу он сам говорит, что, отнесясь сначала скептически к различным способам культуры и обработки почвы, встречаемым во время экскурсий, он должен был, после всестороннего изучения, признать подобный образ действия правильным и вполне соответствующим своему назначению.

Часто встречаясь с подобного рода фактами, находящимися, повидимому, в противоречии с установившимися научными воззрениями, П. А. Костычев пришел к тому выводу, что «при наблюдениях над русским хозяйством приходится часто встречать факты, необъяснимые с точки зрения общепринятой теории, потому что у нас могут возникнуть такие вопросы, к постановке которых в Западной Европе нет никаких поводов».

***Во «время поездок Костычев особенно старательно изучал все факты, относящиеся к удобрению почв. Он все больше и больше убеждается в том, что в деле повышения плодородия почвы сельское хозяйство не может обойтись только своими силами: здесь нужна помощь промышленности, изготовляющей искусственные удобрения. Но такой промышленности в России не существовало. Передовые люди страны — Д. И. Менделеев, А. Н. Энгельгардт — задумываются над задачей создания отечественной туковой промышленности. Такие мысли владели и Костычевым, и он своей (неустанной пропагандой русских фосфоритов немало содействовал организации первых небольших заводиков по изготовлению фосфоритной муки.

Но дело это шло вначале довольно вяло, и мука не находила достаточного сбыта. Используя всякую возможность для пропаганды необходимости организации в России своего тукового производства, Костычев попутно обращает внимание на удобрительное значение отходов некоторых отраслей промышленности. Когда он путешествовал по свеклосахарным районам Украины, ему не раз приходилось наблюдать, что отходы сахарных заводов используются как удобрения. Ученый расспрашивал, какой это дает эффект, определял химический состав отходов- в своей лаборатории и пришел к заключению, что они содержат много питательных веществ. А ведь существуют и другие производства, отходы которых могут иметь такое же значение. И Костычев расширяет круг своих наблюдений. В «Земледельческой газете» появляются его заметки: «Об удобрительном действии разных остатков от свеклосахарного производства», «Об остатках кожевенного производства как удобрении», «О приготовлении компоста из остатков от убоя скота». Позднее на страницах журнала «Хозяин» он подымает вопрос об использовании в качестве удобрений глауконитовых песков, содержащих много калия и широко распространенных в разных частях России.

Костычев обращает внимание на огромное распространение болот в нечерноземной полосе страны. Ими изобиловала и хорошо знакомая ему Смоленщина, много их было в окрестностях Петербурга, Новгорода и в других местах, близко знакомых ученому. В болотных почвах, содержавших нередко пятьдесят и более процентов органического вещества, были сконцентрированы колоссальные богатства пищи для растений. Но эти богатства лежали здесь мертвым сокровищем и их нельзя было использовать. Костычев приходит к выводу, что надо известковать болотные почвы, это устранит их кислую реакцию, которая тормозит разложение органических веществ и образование доступной растительной пищи.

«Таким образом, — писал Костычев, — прибавка извести существенно способствует переходу мертвого индифферентного запаса… в материал химически деятельный, способствующий… питанию растений».

Каждая из этих заметок в отдельности являлась, казалось бы, мелочью, но все они вместе свидетельствовали о стремлении ученого содействовать усилению круговорота питательных веществ в почве. А о«, по убеждению Костычева, и составлял сущность плодородия почвы. Но круговорот этот постоянно нарушался, и новые капиталистические порядки в деревне способствовали этому. Маркс указывал, что крупная промышленность в сельском хозяйстве «действует с величайшей революционностью», совершенствуя его технику, но одновременно влияет здесь и отрицательно. В связи с ростом промышленности, ее концентрацией в немногих местах, увеличением городского населения капиталистическое производство «препятствует обмену веществ между человеком и землей, т. е. возвращению почве ее составных частей, использованных человеком в форме средств питания и одежды, т. е. нарушает вечное естественное условие постоянного плодородия почвы»{К. Маркс. Капитал, т. I, 1953, стр. 508, 509.}.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

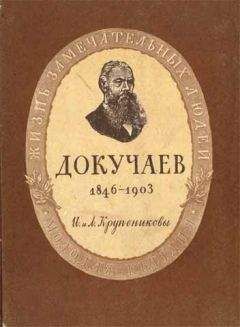

Похожие книги на "Костычев"

Книги похожие на "Костычев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Крупеников - Костычев"

Отзывы читателей о книге "Костычев", комментарии и мнения людей о произведении.