Игорь Крупеников - Костычев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Костычев"

Описание и краткое содержание "Костычев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

Цопф с большим вниманием следил за успехами бактериологии в России. «Я один из тех, — писал он Ценковскому, — которые оценили Ваш истинно научный способ исследований, как указывающий новые пути в области низших организмов».

Ознакомившись с книгой Цопфа и найдя ее «удачно составленной», Костычев решил перевести ее на русский язык. Как он делал это и раньше, Костычев снабдил свой перевод многочисленными добавлениями. Когда работа была закончена, он неожиданно узнал, что книга Цопфа одновременно переведена и его другом по университету X. Я. Гоби и тоже с добавлениями. Ученые решили объединить оба труда и издать книгу совместно, «…такое сотрудничество, — указывал X. Я. Гоби, — могло только возвысить достоинство издаваемого нами перевода вследствие тех существенных и подчас весьма обширных дополнений, которые включены в разных местах этой книги моим уважаемым собратом по науке».

Отмечая большие достоинства книги Цопфа, Костычев в своем предисловии писал, что он считал необходимым сделать примечания в тех местах, где его воззрения расходились с воззрениями немецкого ученого, и дополнить все важное, пропущенное им. Большой раздел книги, посвященный изложению методов исследования бактерий и определения их количества в разных средах, в том числе и в почве, был составлен Костычевым совершенно заново. Он справедливо полагал, что благодаря этим добавлениям стало возможно пользоваться книгою «как руководством для начинающих при исследованиях над бактериями; в особенности, — пояснял Костычев, — я имел в виду сделать книгу более полезною в этом отношении для врачей». Костычев достиг своей цели: медицинские журналы встретили русское издание книги Цопфа сочувственно, в рецензиях отмечалась большая новизна перевода по сравнению с оригиналом.

Эта новизна заключалась прежде всего в том, что русские ученые рассматривали бактерии как особый тип организмов, Цопф же ошибочно считал их разновидностью низших грибов. «Я не был согласен с автором, — писал Костычев, — относительно причисления бактерий к грибам». И переводчики доказали справедливость своей точки зрения. В своих добавлениях они также везде стремились подчеркнуть достижения отечественной науки. Говоря об открытии Фитца относительно изменчивости микроорганизмов, Костычев добавлял, что твердое убеждение о существовании такой изменчивости «было выражено в разговорах со мною профессором Ценковским ранее появления работы Фитца».

Поправляя в некоторых случаях воззрения самого Пастера на поведение отдельных бактерий, Костычев указывал, что он при этом «пользовался наблюдениями, произведенными главным образом Ценковским» и им самим в Париже, и отчасти своими работами в Петербурге.

В рецензии на книгу «Дробянки-бактерии» в журнале «Международная клиника» за 1884 год написано: «Всякий врач и студент, интересующийся вопросами о бактериях, скажет большое спасибо переводчикам за те прибавления, благодаря которым книга Цопфа приобрела гораздо больше цены, чем она имеет на немецком языке». Известный советский микробиолог Б. Л. Исаченко в 1947 году писал, что Костычев и Гоби снабдили свой перевод «многими, не потерявшими и посейчас значения примечаниями», что «существенно отразилось на развитии у нас правильного представления о бактериях. В этом крупная заслуга переводчиков».

***Мы видим, какой значительный вклад внес Костычев в науку о микроорганизмах. Его работы в этой области имели большое значение для дальнейшего развития ветеринарной, медицинской и общей микробиологии. Но серьезнее всего его заслуги перед микробиологией почвенной. Можно сказать, что такого раздела науки до Костычева вообще не существовало. Правда, некоторые ученые и до него интересовались почвенными микроорганизмами. Пастер выделил из почв палочки сибирской язвы. Еще раньше Эренберг обнаружил в почвах инфузории. Выдающееся открытие еще в 1866 году сделал русский ботаник академик М. С. Воронин (1838–1903), обнаруживший бактерии, живущие в особых клубеньках на корнях бобовых растений. В 1879 году русский врач Л. Силич изучает микроорганизмы в почвах окрестностей Петербурга. Однако во всех этих исследованиях речь шла о видовом составе населяющих почву организмов, в лучшем случае — об их численности, но ничего не говорилось об участии микроорганизмов в процессе почвообразования — в разложении органического вещества. Костычев же поставил перед собой именно эту задачу: «Я предполагал, — писал он, — сперва исследовать по возможности действие всех низших организмов, найденных мною в почвах, определивши хотя в общих чертах роль каждого из них…»

Но сначала было необходимо изучить, как происходит разложение свежих растительных остатков, как они превращаются в темноокрашенные перегнойные вещества. Костычев брал стерильные кусочки листьев капусты, корней моркови, зерен пшеницы и в особых колбочках «заражал» их разными бактериями. Чистые культуры отдельных видов бактерий он получал из черноземных почв по способу Коха. Но эти кропотливые опыты не дали ожидаемых результатов. «Число отдельных колбочек, употребленных для этого, — указывал Костычев, — дошло с течением времени до 150, но все мои опыты были неудачны: все бактерии, полученные из почвы, давали в чистых культурах бесцветные твердые продукты разложения или же продукты, окрашенные в яркие цвета (желтый, красный), но никогда не получалось даже и светлобурой массы, не говоря уже о еще большем потемнении субстрата».

Костычев задумался над полученными результатами: а может быть, причина постигшей его неудачи заключается в том, что он брал для опытов чистые культуры отдельных видов бактерий — ведь в природной почве разные их виды всегда действуют совместно. Ученый ставит новые эксперименты: в колбочки со свежими растительными остатками он вносит «смеси» разных бактерий, но и в этом случае темных продуктов разложения не получалось. Костычев начал отчаиваться: «…я, наконец, потерял всякую надежду получить таким путем перегнойные вещества», — говорил он. Однако спустя некоторое время им была поставлена новая серия опытов — без доступа кислорода, с подкислением разлагающихся веществ. Но исследователь не получил того, что ожидал: «…все опыты над бактериями, стоившие мне очень большого труда и занявшие много времени, — с горечью отмечал он, — дали при всевозможных комбинациях, какие я только мог придумать, отрицательный результат. В культурах с одними бактериями никогда не получалось темного окрашивания субстрата».

И тут на помощь Костычеву пришел случай. Такие случаи всегда могут быть в жизни большого ученого, но повлиять на направление научного исследования они могут только тогда, когда ученый умеет из случайного наблюдения делать необходимые выводы. Вот как сам Костычев рассказывал об этом:

«Из описанных выше культур не все, однако, были удачны: в некоторых случаях вместе с бактериями пола-дали в колбочки грибные споры, из которых потом развивался мицелий{Мицелий, или грибница, — вегетативное тело грибов, образованное обильно ветвящимися, очень тонкими нитями, или гифами.}. Первая же неудачная культура такого рода сопровождалась замечательно удачным результатом в том отношении, что растительная масса вокруг мицелия окрасилась в темнобурый, почти черный цвет, и результат этот потом правильно повторялся при большинстве опытов…когда грибные споры попадали на разные части субстрата, темное окрашивание начиналось сразу в нескольких центрах, так что в действии грибов сомневаться не было возможности».

Так Костычев установил новый и неожиданный для того времени факт — роль грибов в разложении органических веществ и в образовании темноокрашенного перегноя почвы. Это открытие не отрицало значения бактерий для гумусообразования, но показывало, что не меньшую роль в почве играют и грибы.

Каким образом бактерии и грибы производят разложение органического вещества? Во времена Костычева на этот вопрос не существовало точного ответа; мнения ученых здесь сильно расходились. Обладая удивительной способностью проникать в самую сущность изучаемых явлений, Костычев и в этом вопросе примыкает к правильному воззрению, которое тогда еще только зарождалось, «…одни ученые, — писал он, — признают, что разлагающее действие производится непосредственно протоплазмой низших организмов, другие же полагают, что организм вырабатывает особое вещество — фермент, которое своим действием, сущность которого нам остается пока неизвестной, обусловливает распадение сложных веществ; для некоторых случаев существование таких ферментов строго доказано… существование ферментов весьма вероятно и при процессах гниения растительных остатков». Именно такое представление о ферментах в дальнейшем было глубоко разработано в трудах виднейших советских биохимиков — академиков Сергея Павловича Костычева и Алексея Николаевича Баха, а в вопросах почвоведения — академиком В. Р. Вильямсом. Но впервые эти мысли были высказаны Костычевым.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

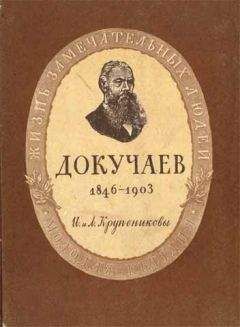

Похожие книги на "Костычев"

Книги похожие на "Костычев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Крупеников - Костычев"

Отзывы читателей о книге "Костычев", комментарии и мнения людей о произведении.