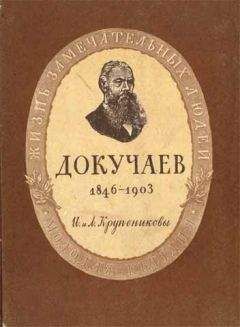

Игорь Крупеников - Костычев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Костычев"

Описание и краткое содержание "Костычев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

Крестьяне, конечно, стремились к тому, чтобы увеличить производство хлеба, но это было трудно сделать. Если вспомнить, сколько и каких земель досталось им в результате пресловутой «великой реформы», учесть состояние крестьянской земледельческой техники, то станет понятно, почему в русской деревне во времена царизма постоянно не хватало хлеба. По явно заниженным данным официальной правительственной статистики, в пореформенное время нехватка хлеба почти поголовно у всех крестьян во всех черноземных губерниях составляла от 6 до 12 пудов в год на семью. При таком положении у крестьян, естественно, не могло быть никаких хлебных запасов. В результате даже небольшие недороды вызывали голод, а сильные неурожаи приводили к всеобщему народному бедствию.

В. И. Ленин отмечал, что такие поистине средневековые голодовки могут уживаться рядом с прогрессом цивилизации потому, что «новый вампир — капитал — надвигается на русских крестьян при таких условиях, когда крестьяне связаны по рукам и ногам крепостниками-помещиками, крепостническим, помещичьим, царским самодержавием. Ограбленные помещиками, задавленные произволом чиновников, опутанные сетями полицейских запретов, придирок и насилий, связанные новейшей охраной стражников, попов, земских начальников, крестьяне так же беззащитны против стихийных бедствий и против капитала, как дикари Африки»{В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 473.}

Понимали ли это Костычев и его друзья? Конечно, они понимали это лишь в какой-то мере, но они действительно стремились помочь народу, облегчить его участь, разработать действенные меры предотвращения недородов. Все сходились на том, что их причиной являются участившиеся засухи.

Костычев как-то подсчитал, сколько было засух в XVIII и в XIX веках. Картина получилась не в пользу нового века — века пара и электричества. В XVIII веке в среднем неурожаи от засух были один раз в десять лет, а в XIX веке они случались один раз в три года.

Что привело к этому росту неурожаев? Прежде всего хищническое земледелие, низкая техника, трехполье, отсутствие удобрений, вырубка лесов. К. Маркс писал в «Капитале»: «Мораль истории, которую можно также извлечь, рассматривая земледелие с иной точки зрения, состоит в том, что капиталистическая система противоречит рациональному земледелию, или что рациональное земледелие несовместимо с капиталистической системой (хотя эта последняя и способствует его техническому развитию)…»{К. Маркс. Капитал, 1953, т. III, стр. 127.}

Это противоречие наблюдалось и в России. С одной стороны, здесь появились передовые помещичьи хозяйства, идущие по капиталистическому пути развития, возросли посевы трав, начали в большем количестве применяться искусственные удобрения и сельскохозяйственные машины, а с другой стороны, катастрофически участились засухи и недороды.

Чтобы уничтожить недороды и причины, порождающие их, нужно было в первую очередь изменить всю социальную систему государства, провести целый комплекс мероприятий по улучшению земледелия.

Костычеву было ясно, что для борьбы с таким грозным и опасным врагом, как засуха, нужна система мероприятий, хотя он и не мог еще тогда точно сказать, какая именно.

В научной и популярной литературе того времени усиленно пропагандировалась мысль, что сложной системы мероприятий для борьбы с засухами вовсе не нужно, для этого достаточно будто бы одного — искусственных посадок леса в больших масштабах. Раздавались голоса о том, что нужно обязать крестьян сажать лес, и всю эту работу вообще вести на крестьянские деньги. Это взволновало Костычева. К бесчисленным налогам, которые уже платят крестьяне, прибавится еще один, а даст ли это эффект? Костычев начинает изучать сочинения, посвященные влиянию лесов на климат, советуется с Рудзким и приходит к выводу, что точных исследований, которые доказывали бы количественно влияние лесов на климат, не существует.

«Способствует ли разведение лесов уничтожению засух?» — так называлась остро полемическая статья Костычева, напечатанная в журнале «Отечественные записки» за 1876 год. Появление статьи именно в этом прогрессивном журнале очень показательно. Ясно, что автор считал поднятый им вопрос не только научным, но и общественным. Очевидно, так же смотрели на дело Н. А. Некрасов и M. E. Салтыков-Щедрин, печатая статью.

Начиналась она с установления того факта, что неурожаи в самых хлебородных губерниях России стали чуть ли не постоянным явлением. Причины этого различны, но главнейшей из них являются «засухи, господствующие в средней и особенно в южной России». Борьба с засухами чрезвычайно сложна, но многие думают иначе, надеясь, что посадки леса на юле России явятся в этом случае радикальным средством. Сторонники этого взгляда «готовы назвать невеждою и даже чуть не сумасшедшим того человека, который — осмелится возвысить голос хотя бы только для вопроса, «действительно ли доказано благодетельное влияние лесов на климат?».

Авторы сочинений, посвященных влиянию лесов на климат, повторяли друг друга, приводили одни и те же примеры, часто не обоснованные. «Везде явные натяжки, произвольные толкования, хромые силлогизмы, так что занятие этой литературой производит самое безотрадное впечатление», — писал Костычев.

Некоторые иностранные и русские ученые доказывали, что раньше в Южной Европе и Передней Азии был совершенно другой климат — более влажный, более мягкий, и единственной причиной этого служило большее обилие лесов.

Свое мнение о резком изменении природных условий за исторический период они обосновывали ссылками на древних — греческих и римских — писателей. Костычев замечает, что при этом тексты античных писателей изучались недостаточно глубоко. «…места из древних, — писал он, — выбраны односторонне; что не могло служить в пользу основной темы, оставлено в стороне».

Можно и у древних авторов найти такие высказывания, что климат тех времен во многом походил на современный. Например, на юге России в античную эпоху вовсе не было мягкого климата, а скорее, наоборот, можно говорить о его суровости. Геродот{Геродот (V век до н. э.) — древнегреческий географ и историк, прозванный «отцом истории».} в 469 году до н. э. изображает Крым, Малую Татарию и Украину страдающими от суровости восьмимесячной зимы. Эту же страну описывает Вергилий (50 лет до н. э.) окоченевшею от холода и зарытою зимою на 2 сажени в снег. Те же жалобы приносит через 60 лет изгнанный туда Овидий{Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, сосланный императором Августом в Молдавию.}.

Наиболее знаменитый из древних географов, Страбон (60 до н. э. — 20 н. э.), — автор семнадцатитомного географического труда — уже более точно описывал климат этих мест, и видно, что он был похож на современный. Костычев приводил любопытное высказывание Страбона о том, что в Крыму на «Боспоре» (Керченский пролив), в связи с суровостью зимы, «виноградную лозу закапывают (на зиму), насыпая на нее много земли». «Следовательно, — делал вывод Костычев, — уже тогда в Крыму мог расти виноград», и условия его возделывания, в частности укрытие на зиму, были похожи на теперешние.

Все эти многочисленные экскурсы в историю понадобились Костычеву для того, чтобы показать неправильность мнения об очень быстрых изменениях климата и географической среды за историческое время.

Костычев подверг критике известного немецкого ботаника Шлейдена (1804–1881), который в своей книге «Дерево и лес» писал: «В Египте, отступая перед более и более распалявшимся воздухом пустыни, исчезли знаменитые виноградники, восхваленные Атенеем, Страбоном и даже Горацием. Только в Александрии выделывают еще грубое и тяжелое черное вино». Шлейден связывал все эти явления исключительно с вырубкой лесов, хотя совершенно не было доказано, что в прошлом в самом Египте, а особенно в соседних Ливийской и Аравийской пустынях было много древесной растительности. По поводу мнения Шлейдена Костычев писал: «…исчезновение каких-нибудь культурных растений и даже вообще бесплодие страны может обусловливаться иногда исключительно социальными условиями государства, помимо всяких других причин». Это очень глубокая мысль. Ведь о подобных результатах хищнического отношения общества к природным богатствам говорил и Маркс: «…культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно… оставляет после себя пустыню: Персия, Месопотамия и т. д., Греция»{К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т XXIV, стр. 35.}.

Мысли Костычева о медленном, по сравнению с развитием человеческого общества, изменении естественных, природных условий были глубоко правильными, так же как и его утверждения о невозможности уничтожения засух с помощью одних лишь посадок леса.

***В своей лаборатории и на маленьком опытном участке, который он создал вместе с А. П. Людоговским еще семь лет назад, Костычев начинает проводить такие исследования, которые могли бы, в конечном счете, помочь создать систему земледелия. Но эта система нужна не только для почв нечерноземной полосы, но и для главной почвы России — чернозема, а как же изучать его в Петербурге, где вокруг одни болотные да подзолистые почвы? Но Костычев находит выход из положения.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Костычев"

Книги похожие на "Костычев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Крупеников - Костычев"

Отзывы читателей о книге "Костычев", комментарии и мнения людей о произведении.