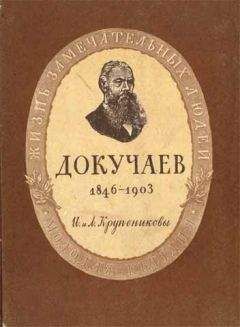

Игорь Крупеников - Костычев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Костычев"

Описание и краткое содержание "Костычев" читать бесплатно онлайн.

В книге рассказывается об удивительно плодотворной научной и педагогической деятельности Павла Александровича Костычева. Сын «крепостного дворового человека майорши Петровой», окончив курс уездного училища с отличными успехами и получив «вольную» в 1861 году, поступил в Московскую земледельческую школу. Вся дальнейшая деятельность П. А. Костычева была посвящена изучению различных аспектов сельскохозяйственной деятельности. Ученый изучает почвы России, их химический состав, впервые говорит о восстановлении почв; изучает вопросы лесоразведения; прослеживает «Связь между почвами и некоторыми растительными формациями» (доклад на VIII съезде русских естествоиспытателей и врачей); изучает причины засухи и говорит о мерах борьбы с ней; разрабатывает проект агрономического образования в России.

У Костычева был хороший почерк. Изредка ему удавалось получить переписку. Чаще же приходилось зарабатывать на погрузке и выгрузке судов в товарной гавани. Несколько раз, когда дела шли лучше, Костычев бросал городскую квартиру и перебирался в Лесное, но вскоре он бывал вынужден вновь возвращаться в Питер. Лишь постепенно, при содействии Карельщикова, а затем и профессора Петербургского земледельческого института A. Н. Энгельгардта, Костычеву удалось получить несколько уроков в частных домах. Но до этого в течение года жизнь молодого человека была всецело во власти случайных и ненадежных заработков. Не раз его просили съехать с квартиры. Часто он отправлялся в кухмистерские и, делая вид, что его больше всего интересуют газеты, тайком кормился хлебом с тарелок, расставленных по столам для обедающих. Подобно Ломоносову, Костычев имел нередко в день «на денежку хлеба и на денежку квасу» и тоже «наук не оставил». Напротив, он с огромным упорством и страстью принялся за изучение различных наук и за практическую работу в лабораториях и кабинетах.

Земледельческий институт раньше находился в местечке Горки Оршанского уезда Могилевской губернии. В 1840 году в Горках была открыта Земледельческая школа, подобная московской. В 1848 году, наряду с существованием школы, был учрежден Горы-Горец-кий земледельческий институт. Целью его являлось «приготовление ученых агрономов с высшими теоретическими и практическими познаниями в сельском хозяйстве».

За пятнадцать лет, с 1848 по 1863 год, институт сумел выпустить только лишь около 500 агрономов.

В 1863 году институт был закрыт, затем переведен в Петербург, в здание незадолго перед тем упраздненного «за ненадобностью» единственного в стране Лесного института.

В сентябре 1865 года был проведен первый прием в Петербургский земледельческий институт; в него было зачислено 19 студентов и 5 вольнослушателей. В следующем, 1866 году в институт приняли 18 студентов и 17 вольнослушателей и в их числе Павла Костычева.

Курс обучения был трехлетний, экзамены сдавали в конце каждого учебного года, в мае — июне. На первом курсе студенты слушали физику, химию, геодезию, минералогию, ботанику, зоологию и политическую экономию. Костычев уделял достаточное внимание всем предметам и с интересом работал в физическом, минералогическом и зоологическом кабинетах, но с наибольшим рвением он отдается изучению ботаники и химии.

С. П. Карельщиков, переехавший в Петербург в 1865 году, сумел за один год создать в институте хорошо оборудованный ботанический кабинет; здесь были новейшие микроскопы, довольно большой гербарий, прекрасные таблицы и рисунки, которыми Сергей Петрович иллюстрировал свои увлекательные лекции. Он попрежнему любил ботанические экскурсии и сразу же привлек к ним Костычева. К экскурсантам нередко присоединялся друг Карельщикова — молодой талантливый ботаник Розанов, служивший в то время библиотекарем в Петербургском ботаническом саду. После смерти Карельщикова Розанов вспоминал, с каким самозабвением отдавался его друг ботаническим исследованиям: «С ранней весны и до поздней осени бродил он в свободные от лекций часы с капсюлькой, сачком и лопатой по окрестностям Лесного института. Никакая погода не могла остановить его… По колени в воде, весь нагруженный своею добычей, он целые часы стоял и бродил в болоте, отыскивая какую-нибудь водоросль… Придя домой, он садился прямо за микроскоп или шел в кабинет для занятий… Поздней осенью, когда уже все было покрыто толстым слоем снега, я встречал его с откопанными из-под снега заростками папоротников или мхами». Научный энтузиазм Карельщикова увлекал Костычева и других студентов: они стремились походить на своего учителя. Располагал он их к себе и своим замечательным характером. «Человек простой и не знавший титулов, прямой, всегда открыто ратовавший за правду и против кривды», — вот каким рисовался Карельщиков всем близко знавшим этого скромного, но замечательного ученого.

Результаты его неустанных трудов скоро проявились: в 1867 году он блестяще защитил в Московском университете магистерскую диссертацию «О размещении и развитии устьиц на листьях цветковых растений». Это был важный вопрос, так как с числом устьиц связана транспирация растений, то-есть выделение ими воды в атмосферу для поддержания температуры листьев на определенном уровне. Работа Карельщикова создавала научную основу для представлений о водном и тепловом режиме растений. Костычев прочитал диссертацию Карельщикова еще до ее защиты; исследования учителя очень заинтересовали ученика. Было доказано, что «численность устьиц на листьях представляет у каждого растения определенный максимум и минимум». Теорию развития устьиц, предложенную иностранными ботаниками — Карстеном и Зорауром, молодой русский ученый отверг как «абсолютно неправильную». Он на огромном экспериментальном материале вскрыл закономерности размещения устьиц на листьях разных растений и пришел к новым важным выводам, что «двудольные отличаются разнохарактерным положением устьиц, а однодольные параллельным» и что «устьица принадлежат верхней кожице и помещаются всегда в ряду ее клеточек».

Глубоко заинтересовавшись водным режимом растений, Костычев быстро замечает, что у Карельщикова этот вопрос затронут лишь с анатомической стороны. Физиология устьиц, их «работа», количество выделяемой ими влаги, связь всех этих явлений с поступлением воды из почвы в корневую систему растений — все это оставалось неосвещенным. Костычев просматривает русские и немецкие ботанические и агрономические журналы и выбирает из них все интересные статьи по водному режиму растений. Плодом этой работы молодого ученого явилась статья «Откуда растения берут воду?», которую Костычев опубликовал в одном из номеров журнала «Сельское хозяйство и лесоводство» за 1869 год.

Еще осенью 1866 года Карельщиков и Костычев занялись изучением корневой системы некоторых луговых трав. Молодых ученых интересовал вопрос о размножении этих трав корневой порослью. С увлечением копал Костычев влажную петербургскую почву, и его глазам открывались тайны подземной жизни луговых растений: в почве они образовывали целый лабиринт корней, которые уходили от самого растения в стороны иногда на несколько метров. «Жирные» спрятанные в почве корни не боялись морозов, хорошо перезимовывали и весной давали жизнь новым буйным надземным побегам. Эти травы благодаря особенностям строения их корневой системы являлись многолетними, что и обеспечивало им большую жизнестойкость и успешное распространение. Сорные растения этой группы, попадая на поля, делались сущими бичами для земледельца, искоренить их было очень трудно, особенно теми орудиями обработки почвы, которые были в распоряжении крестьян Петербургской губернии.

Костычев с удивлением узнавал, что крестьяне, жившие в окрестностях столицы, еще более бедны и забиты, чем подмосковные. Каждый пуд ржи петербургским земледельцам приходилось отбивать у суровой северной природы: заболоченность большинства почв, частые дожди во время созревания и уборки хлебов, обилие злостных сорняков на полях — вот враги, душившие здешнего земледельца. Единственной же «машиной», имевшейся у него, была русская соха.

Костычев приглядывается к сошной обработке почвы, беседует с крестьянами, спрашивает их, почему они так упорно держатся за соху. Сначала они отшучивались, говорили, что к сохе мужики, мол, привычны, но потом оказывалось, что они прекрасно понимают преимущества плуга. «При обработке полей держатся сохи обыкновенно потому, что она дешева», — писал впоследствии Костычев в своей работе «Учение о механической обработке почв».

Соха не делала почву культурной, не способна была бороться с сорными растениями. «…После сохи, — писал Костычев, — пашня имеет всего чаще совершенно беспорядочный вид: поверхностный слой в иных местах перевернут, в других местах стоит вертикально, в третьих — лежит на поверхности, как прежде. В одном месте нагорожена куча земли, рядом находится углубление и т. д. Чем плотнее земля и чем более она задернела, тем работа сохи хуже». Корневищные сорняки были сильнее сохи. Причина их «силы» заключалась в особом строении корневой системы.

Сборы Костычева значительно обогатили гербарий ботанического кабинета. Немало долгих зимних вечеров Карельщиков и его любимый ученик и товарищ провели за разбором своих ботанических сокровищ. Свои лекции о корневой системе растений Карельщиков уже иллюстрировал материалами, собранными совместно с Костычевым.

Невзирая на огромные житейские трудности, Костычев успешно занимался в институте и, подобно тому как в уездном училище и Земледельческой школе он был первым учеником, становился здесь, в Питере, «первым студентом». Но «первому студенту» и другим вольнослушателям грозила беда, которой они и не чаяли.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Костычев"

Книги похожие на "Костычев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Игорь Крупеников - Костычев"

Отзывы читателей о книге "Костычев", комментарии и мнения людей о произведении.