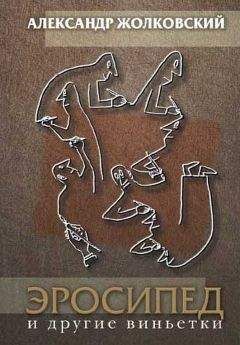

Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эросипед и другие виньетки"

Описание и краткое содержание "Эросипед и другие виньетки" читать бесплатно онлайн.

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.

Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

— I was very good at being talked to about music, «Я очень хорошо умела слушать, когда он говорил о музыке» (букв. «Я была очень хороша в том [способна к тому], чтобы быть говоримой с о музыке»).

В гладком литературном переводе пропадает целая драма предлогов, лиц, залогов и времен, вторящая описываемому сюжету; некоторое представление о ней дает буквальный подстрочник. Недлинное — всего в десять слов — английское предложение содержит три предложных конструкции, из которых в переводе остается только одна, третья («о музыке»). Второй предлог (to, «о»), ввиду пассивности конструкции, как бы повисает в воздухе — подразумеваемым дополнением к нему является I («я»), расположенное в самом начале предложения. Вдобавок к этой ретроспективной петле (ср. выше ситуацию с clear about), образуется еще и стык двух предлогов:… to about… («…с о…»).

Ни подобного пассива, ни подобного «повисания» предлогов, ни подобных стыков («быть говоримой с о») не бывает в русском. Отсюда появление в переводе глагола «слушать», отсутствующего в английском тексте и грубо смазывающего его тончайшую словесную вязь. По-русски получается, что героиня действительно слушала мужа, тогда как в оригинале дается понять, что она лишь умело делала вид. Получается это из-за замены подчеркнуто пассивного состояния being talked to (т. е. «пребывания в роли адресата говорения») вполне активным действием «слушания». Заодно пропадает парадоксальное столкновение активного, чуть ли не профессионального «умения» с бездейственным, хотя и длительным (грамматически продолженным), состоянием «пребывания адресатом». Наконец, употребление глагольной формы (слушать) лишает описываемое состояние («адресатность») той «безличной, объективной, квази-профессиональной» ауры, которую ему в оригинале придает использование именной конструкции (being…).

Вся эта языковая минидрама имеет, как того требовал Аристотель, начало, середину и конец. Предложение начинается с конкретного субъекта (I, «я»), простой глагольной формы (was, «была») и простого, хотя и предложного, выражения (good at, «способная к, на»). Далее предлог слегка зависает, когда оказывается, что ему предстоит управлять не простым существительным, а целой конструкцией — составной, пассивной, безличной (в ней не названа ни одна из сторон — ни жена, ни муж). Образована эта конструкция с помощью все того же простого глагола (to be, «быть»), но на этот раз взятого в более абстрактной форме (being). Достигнув далее кульминации на стыке двух предлогов («с о»), грамматическое напряжение спадает: фраза заканчивается нормальной предложной группой about music («о музыке»), называющей вполне реальный предмет отвлеченных разговоров и изысканных конструкций.

Отделяемые предлоги — одна из болевых точек английской грамматики. Учебники хорошего стиля советуют избегать повисающих (dangling) предлогов. На эту тему существуют даже анекдоты.

Таксист спрашивает прохожего:

— Can you tell me, sir, where Harvard Yard is at? («Не скажете ли, сэр, где здесь Гарвард Ярд?»; предлог at [букв. «в»] зависает, да и самим своим употреблением выдает неграмотность говорящего — как если бы вместо: «где здесь» он сказал: «ихде здеся»).

— At Harvard we do not end a sentence with a preposition («В Гарварде мы не кончаем предложений предлогами»).

— O. K., can you tell me where Harvard Yard is at, asshole? («О-кэй, не скажешь ли, где здесь Гарвард Ярд, мудила?»; вместо того, чтобы убрать дурацкий предлог, таксист заключает вопрос прямым оскорблением).

Избавиться от повисания предлогов не так-то просто. Хрестоматийной стала издевка одного знаменитого стилиста над неуклюжими попытками в этом направлении:

This is the kind of syntax up with which I will not put, букв. «Это такой синтаксис, при- с которым я не могу — мириться», т. е.: «… с которым я не примирюсь».

Здесь Черчиль (а это он) приближается к Пригову. Вообще, с отделяемыми предлогами чаще всего, как ни кинь, все клин. В умелом хождении по грани дозволенного — кольриджевском «примирении крайностей» — и состоит изысканность двух рассмотренных примеров.

О главном

Один славист старшего поколения (Сидни Монас) рассказывал, как в Оксфорде к нему на улице подошел новоприбывший студент-японец и спросил, где здесь Оксфордский Университет. Сделав широкий жест рукой, Монас сказал, что все вокруг и есть Оксфордский Университет. Японец уточнил:

— Я имею в виду, где главное здание?

Монас долго не мог объяснить ему, что применительно к Оксфорду этот вопрос не имеет смысла. Университет состоит из множества независимых колледжей, разбросанных по городу, и ни из какого административного центра не управляется.

Аналогичным образом я, приехав в Лос-Анджелес, долго не мог смириться с тем, что нет никакого киноуправления, а только отдельные кинотеатры, и что нельзя позвонить в аэропорт, т. е. в его дирекцию или даже справочную, а можно только в ту или иную частную авиакомпанию.

Двое коллег, муж и жена, поселившиеся на Западном берегу еще в начале 80-х, рассказывали, что когда в горбачевский период один ведущий советский филолог-диссидент (назову его условной фамилией Иванов) начал наезжать в Калифорнию, он прежде всего попросил указать ему главных славистов. Они стали неуверенно называть разные имена, из чего тот сделал вывод, что они сами не в курсе дела — не подключены к властным структурам. Их попытки объяснить, что американская славистика не подчиняется никакому президиуму, не имели успеха.

С тех пор «Иванов» окончательно перебрался в Калифорнию, неплохо устроился, но обречен чахнуть без рычагов власти — не потому, что у него нет к ним доступа, а потому что их нет как таковых. Жалуется он и на малочисленность слушателей: в Москве (и Гаване) на него сбегались толпы, а в Лос-Анджелесе у него в лучшем случае десяток студентов. Еще бы: там он представлял собой (анти)начальство, здесь же он всего лишь один из многих специалистов в определенной, достаточно периферийной области.

Когда я начал свои ахматоборческие штудии, один коллега посоветовал показать их общему знакомому, ахматоведу номер один. При случае я показал, но от меня не ускользнула бюрократическая ирония ситуации: анализ культа личности Ахматовой — «института ААА» (как я окрестил его до того, как тройной инициал попал в «Голубое сало» Сорокина) — подается на просмотр в высшую инстанцию этого самого института.

Речь о культе личности заходит здесь не случайно. Мой давний друг и соавтор Игорь Мельчук являл, несмотря на редкое душевное благородство и страстное диссидентство, любопытный образчик пропитанности тоталитарной идеологией. (Одна знакомая сказала про него, что он хотя и анти-, но настоящий ленинец.) Примеров тому много; в данной связи вспоминается его склонность объявлять своих знакомых главными экспертами по соответствующим вопросам. Такой-то (близкий друг) — знает все про физику, такая-то (жена шефа) — главный врач и всех вылечит, такой-то (муж сестры) — великий мастер на все руки и починит любой прибор, такой-то (я) — единственный разумный литературовед и т. д.

Здесь узнаются черты командного стиля. Наверху — Сталин, великий гений всех времен и народов; под ним, образуя идеальное дерево подчинения (недаром Мельчук настаивал именно на таких структурах для синтаксиса), — начальники следующих рангов: Берия (безопасность), Ворошилов (армия); Жданов (культура); этажом ниже (по культуре): Лысенко (биология), Горький (литература), Станиславский (театр)… Как говорится в анекдоте: «Лаурэнтый, кто там у тэбя на связи сыдыт?»

Эта система примитивной регламентации жизни воспроизводилась и на уровне рядовых советских людей. У каждого по возможности имелся один свой человек по продуктовым заказам, другой — по шмоткам, третий — по медицине, четвертый — по путевкам, пятый — по книгам…

Теперь же (во всяком случае, в Калифорнии) продуктов завались, книг читай не хочу, а вот единоначалия острый дефицит: некем командовать, некому рапортовать. Нет главного.

Кому у кого учиться писать

Толстой уверял, что «нам» — у крестьянских детей, но «дети» упорно учатся у Толстого. Разгадка того, почему у кого-то «так здорово получилось», часто ведет к «Войне и миру».

1. «Собачье сердце»Меня всегда интриговало это место — в нем мерещилось что-то знакомое (откуда это? но откуда это? как некогда написал опальный ныне поэт):

«— Тогда, профессор…, — сказал взволнованный Швондер, — мы подадим на вас жалобу в вышестоящие инстанции.

— Ага, — молвил Филипп Филиппович… — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок. — Одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень, — в восторге подумал пес, — весь в меня. Ох, и тяпнет он их сейчас, ох, тяпнет. Не знаю еще, каким способом, но так тяпнет… Бей их! Р-р-р»

Филипп Филиппович снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста Петра Александровича. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует. Будьте любезны, — змеиным голосом обратился [он] к Швондеру, — сейчас с вами будут говорить.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эросипед и другие виньетки"

Книги похожие на "Эросипед и другие виньетки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки"

Отзывы читателей о книге "Эросипед и другие виньетки", комментарии и мнения людей о произведении.