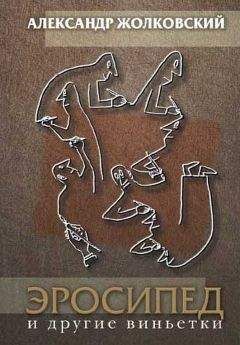

Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Эросипед и другие виньетки"

Описание и краткое содержание "Эросипед и другие виньетки" читать бесплатно онлайн.

Книга невымышленной прозы известного филолога, профессора Университета Южной Калифорнии Александра Жолковского, живущего в Санта-Монике и регулярно бывающего в России, состоит из множества мемуарных мини-новелл (и нескольких эссе) об эпизодах, относящихся к разным полосам его жизни, — о детстве в эвакуации, школьных годах и учебе в МГУ на заре оттепели, о семиотическом и диссидентском энтузиазме 60-х−70-х годов, об эмигрантском опыте 80-х и постсоветских контактах последних полутора десятилетий. Не щадя себя и других, автор с юмором, иногда едким, рассказывает о великих современниках, видных коллегах и рядовых знакомых, о красноречивых мелочах частной, профессиональной и общественной жизни и о врезавшихся в память словесных перлах.

Книга, в изящной и непринужденной форме набрасывающая портрет уходящей эпохи, обращена к широкому кругу образованных читателей с гуманитарными интересами.

Так моя поездка в городок биологов закончилась встречей с действительно интересным человеком, несомненным специалистом по науке о жизни — способе существования белковых тел.

Работа — не волк

Домашние и школьные строгости, еврейский комплекс вины и пример уважаемых коллег приучили меня к трудовой дисциплине. Получился даже некоторый сальеристский перекос, требовавший моцартианских поправок.

Давным-давно, разговорившись с коллегой, муж которой, А., был лингвистической звездой первой величины, я между прочим спросил, над чем он работает. Оказалось, что он недавно кончил статью и теперь отдыхает — живет на даче, играет в футбол, выпивает с друзьями и ничего такого научного не делает. Этот ответ произвел на меня, совсем еще юного дебютанта, сильное впечатление. Выходило, что можно быть настоящим ученым, автором не только оригинальных, но и тщательно проработанных исследований (А. славился полным исчерпанием материала — принципиальным отказом от каких-либо «и т. д.»), и отнюдь не каждую минуту посвящать работе. И это на фоне того структурного бума, когда в лингвистику валом валили технари, и один из них (Г. М.) на вопрос, куда он едет в отпуск, отвечал, что у лингвиста не бывает отпуска, так что они с женой едут в диалектологическую экспедицию.

В дальнейшем я многие годы порознь соавторствовал с двумя коллегами — И. и Ю. Я восхищался обоими и старался подражать им, но в разном. И. являл образец мощного планомерного напора; это было понятно, и приходилось не отставать. Ю. был причудлив. Его очевидный талант, эрудиция и ранние успехи делали тем более загадочными его методы работы. Продолжительное совместное сидение над рукописью его тяготило. Отчасти — именно ввиду ненавистной ему совместности, но не только. Однажды он поделился со мной своими рабочими навыками.

— Если я позанимался некоторое время и что-то написал, значит, дело идет хорошо и можно предаться заслуженному отдыху, погулять, съесть что-нибудь вкусное. Если же я сижу и ничего не получается, то нет смысла упорствовать: надо сделать перерыв, перекусить, пойти проветриться…

Меня это поразило, и я стал сознательно прививать себе такую гигиену труда. Особенно удавалась она с И.: на себя я брал амплуа по-детски беззаботного творца, зная, что И. охотно потянет ту лямку ответственности, которая с Ю. приходилась на мою долю.

Как-то раз, в ответ на мой очередной призыв форсировать работу, Ю. запротестовал:

— Нет, Алик, извини, но это невозможно. Ты чего-то недопонимаешь. Ты, повидимому, забываешь, что я, как бы это сказать, я все-таки… русский.

Я постарался больше не забывать. Впрочем, русские бывают разные. А бывают и евреи, подобные Ю. Так, где-то у Гейне есть забавный пассаж о том, как он работает. Приблизительно такой:

«После завтрака я сел за письменный стол, чтобы отделать стихотворение, написанное накануне. В целом я остался им доволен, но решил, что в одном месте не хватает запятой. Поставив запятую, я с чистой совестью отправился на прогулку, а затем плотно пообедал. Вечером я перечитал текст и пришел к выводу, что запятая там ни к чему. Я убрал ее и с чувством хорошо поработавшего человека лег спать».

Любопытно было бы, конечно, узнать, как он работал накануне, но об этом пустяке Гейне умалчивает…

Когда я стал собираться в эмиграцию, И. звонил из Канады, убеждал и торопил, я же тревожился, выдержу ли капиталистическую конкуренцию, ее агрессивный нахрап, — помнится, я употребил слово drive.

— Какой, к черту, drive? — ответил И. — Сонное царство…

Разумеется, канадцы — не американцы, да и американцы бывают разные, но в английском языке недаром есть поговорка: All work and no play makes Jack a dull boy («От одной работы без развлечений Джек становится скучным/тупым парнем»). Это, конечно, не то же самое, что «Работа — не Алитет, в горы не уйдет». Дело делается, но в основном от 9-ти до 5-ти. Собственно, в этом вся идея. Нет авралов, сдаванки, трудового героизма.

И действительно, зачем из работы делать волка? К тому же, с годами рабочий энтузиазм спадает. Сказывается и торжество постмодерна, деконструировавшего железную хватку структурализма.

…Пишу это в первых числах января, перед началом семестра, к которому не готов и готовиться неохота.

Гранты и эмигранты

Когда в 70-е годы наша с Мельчуком теория лексических функций стала пользоваться вниманием иностранных коллег, он очень радовался, рассчитывая на ее скорое всемирное торжество. Помню, как он призывал L. B., проводившего в Москве саббатикал, привлечь к параллельной работе на английском материале корнелльских студентов. L. B. сказал, что идея хорошая и по приезде в Штаты он подаст на соответствующий грант.

— Какой еще «грант»? — удивился Игорь. (Этого слова в русском языке тогда не было.) — Ведь тебе нравится наша теория? Так преподай ее студентам, и они тоже заинтересуются.

— Да, и если я получу грант, я смогу пригласить их заняться этим.

— Но ведь лексические функции так увлекательны, что студенты сами захотят с ними работать! Поделят между собой словарь и приступят к делу!

— Конечно, если грант позволит организовать этот проект..

— Вот заладил про какой-то грант! Алик, ты понимаешь, что он говорит?

Я уже некоторое время догадывался, что мне предстоит в очередной раз сыграть роль переводчика-медиатора между Игорем и институтами культуры, в данном случае буржуазной, и к ответу подготовился.

— Понимаю, и ты тоже поймешь, если учтешь, что наш друг L. B. — американец, действующий в рамках американской системы, где ничто не делается бесплатно, почему и нужен грант. Подумай, даже величайшему из американцев, Линкольну, для того чтобы осуществить дело своей жизни, потребовался Грант. Это полезно иметь в виду всякому, собирающемуся переселиться в Америку..

Прошло несколько лет, я уже работал в Корнелле, но несмотря на достигнутое еще в России теоретическое владение идеей гранта, сам на гранты не подавал и вчуже завидовал американским коллегам — мастерам их получения, гордившимся своим искусством grant writing. Мне, все еще учившемуся прилично писать по-английски, было до них далеко. Как-то одного из них, J. C., сравнительно молодого, но уже знаменитого литературоведа, выпускавшего в год по книжке, я спросил, душа зависть комплиментом:

— Ну, ты уже знаешь, какую книгу ты напишешь в следующем году?

— Нет, — ответил J. C., — этот год я намерен лежать под паром (lie fallow).

Слово fallow, достаточно экзотическое в научном контексте, задело мое всегда настроенное на каламбуры воображение, затаенная зависть прорвала тонкую корку словесной цензуры, и я выпалил:

— А fallowship ты под это дело уже получил? (Fellowship — «стипендия».)

J. C. не обиделся.

Сам я впервые собрался подать на гранты лишь десяток лет спустя, но даже получив их и прожив на них целый год, не преподавая (1990/91), остался при убеждении, что проще непосредственно писать свои работы, нежели приниматься за грантопись. В этом я оказался не меньшим консерватором, чем во многом другом, не меньшим славянофилом, чем Мельчук 70-х годов (с тех пор он уже давно канадец и весь в грантах), и заведомо большим простаком, чем сегодняшние русские, — по однажды слышанному мной определению, «дети капитана Гранта».

Nowy s’wiat

Когда я начинал заниматься языком сомали (1963), он был еще бесписьменным и материалов на и o нем было немного. Скудную эту литературу я читал в Ленинке, а кое-что мне доставляли курсировавшие между Москвой, Могадишо и Лондоном сомалийские студенты и сомалийцы-дикторы Московского радио, где я работал на полставки. По-русски не было совсем ничего, а среди выходившего на Западе выделялись работы Богумила Анджеевского (Andrzejewski), профессора факультета востоковедения и африканистики (School of Oriental and African Studies) Лондонского университета.

Как я постепенно узнавал, Анджеевский, поляк, в начале войны интернированный в СССР (кажется, в Узбекистане, ср. ташкентские стихи Ахматовой к Чапскому), присоединившийся к армии генерала Андерса и сражавшийся, но не погибший под Монтекассино, после войны не вернулся в советизированную Польшу и обосновался в Англии. Оказалось, что помимо профессорствования в университете он сотрудничает на Би-Би-Си в качестве внештатного консультанта сомалийской редакции. Об этом мне поведали мои друзья-информанты с радио, которые, бывая в Лондоне, подрабатывали на Би-Би-Си и были с ним знакомы. Рассказывали они и ему обо мне — молодом советском энтузиасте сомаловедения. Я тщательно изучал его работы, но сам в переписку с ним не вступал, твердо постановив, что обращусь к нему не иначе, как послав собственный научный опус.

Этот час пробил наконец в 1966 году, когда в сборнике «Языки Африки» по-явилась моя статья «Последовательности предглагольных частиц в языке сомали». Я немедленно отправил ее Анджеевскому, сопроводив почтительным письмом, в котором выражал надежду, что даже если о русском языке у него не лучшие воспоминания, то как-нибудь, между польским и сомали, он разберется в моем тексте, а главное, в венчавшей его таблице.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Эросипед и другие виньетки"

Книги похожие на "Эросипед и другие виньетки" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Александр Жолковский - Эросипед и другие виньетки"

Отзывы читателей о книге "Эросипед и другие виньетки", комментарии и мнения людей о произведении.