Бернгард Гржимек - Дикое животное и человек

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

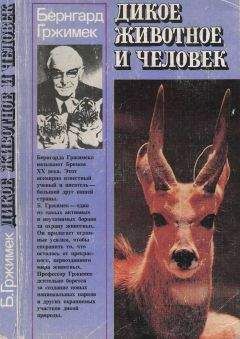

Описание книги "Дикое животное и человек"

Описание и краткое содержание "Дикое животное и человек" читать бесплатно онлайн.

Книга известного западногерманского ученого, натуралиста и писателя, посвящена одной из важных проблем современности — охране природы. На основании собственных впечатлений Б. Гржимек рассказывает о различных подходах к ее решению в разных странах. В книге уделено большое внимание нашей стране. Ученый высоко оценивает успехи социалистического государства в этом важном и благородном деле.

Сайгаки, как типичные степные животные, испытывают неизъяснимый страх перед кустарниками. Они стараются держаться от них подальше. Следовательно, они никогда не вредят древесным насаждениям. То же самое относится и к полям ржи и пшеницы. На одном квадратном километре ржаного поля, но которому прошло стадо сайгаков, найдено всего каких-нибудь 15–20 оборванных колосьев. Животные аккуратно прошли гуськом в междурядьях ржи. Поскольку они предпочитают в качестве кормов растения высотой примерно 15–20 сантиметров, то даже во время засухи и в разгар лета почти никогда не заходят в посевы кукурузы; правда, обходя их, иногда сильно затаптывают по краям. Так что, как видите, ущерб, наносимый ими сельскому хозяйству, отнюдь не велик.

А остановить колесо фортуны удалось действительно буквально в самый последний момент. Правда, поначалу запретами на охоту удалось добиться немногого, разве того, что последние пары сотен оставшихся в живых сайгаков не были выбиты. Но потом, в середине двадцатых годов, в европейской части популяции западней Волги начали замечать постепенное увеличение их поголовья; в Казахстане оно стало ощутительным к тридцатым годам. Во время второй мировой войны, когда в степи оставалось мало скота, но и меньше людей, процесс этот еще убыстрился. В районах западнее Волги в каждом более или менее крупном населенном пункте был учрежден егерский пост, где работало в общей сложности 25–30 человек. Егеря разъезжали на мотоциклах по степи, вели борьбу с браконьерством и дважды в месяц должны были представлять отчеты о состоянии дел в подведомственном им районе. Но прежде всего им вменялось в обязанность охранять «родильные дома» от бродячих собак, которые прежде ежегодно утаскивали уйму новорожденных ягнят.

После того как лавина пришла в движение, она нарастала уже с каждым годом все больше и больше. В 1947/48 году в Казахстане насчитывалось снова столько же сайгаков, как 100 лет назад. В 1951 году их было там около 900 тысяч, в 1960 году — уже 1,3 миллиона. Еще дальше к востоку, в Монгольской Народной Республике, к 1955 году тоже издали закон о запрещении охоты на сайгу.

К 1954 году сайгаки распространились по степи настолько широко, что подошли к самым границам земель, занятых под сельскохозяйственные культуры. Они заселили всю территорию, которую им сейчас может предоставить человек. Это отнюдь не мало: в азиатской части Советского Союза это два миллиона квадратных километров, в европейской — еще 150 тысяч, что равняется половине территории всей Европы. Однако в таких засушливых степях и полупустынях произрастает в лучшем случае от двух до семи центнеров зеленой массы на каждый гектар. Больше чем одна антилопа на одном квадратном километре здесь не прокормится.

Поэтому начиная с середины пятидесятых годов было разрешено использовать часть поголовья сайгаков на нужды человека. С этой целью был создан Астраханский промхоз — государственное охотхозяйственное учреждение. Каждый год ведется учет животных с самолета, летающего над территорией «родильных домов», а затем повторно осенью, незадолго перед открытием охоты. Государственные охотничьи бригады отстреливают сайгаков, выезжая темными ветреными ночами на машинах в степь и освещая стада прожекторами. Частным лицам подобная охота категорически запрещена.

Такая бригада, состоящая из пяти человек, медленно едет по степи со скоростью 15–20 километров в час. Даже в обычном свете фар антилоп можно обнаружить на расстоянии до двух километров по их отсвечивающим зеленым глазам. Подъехав к стаду на расстояние 100–200 метров, машина останавливается, и включается сильный прожектор. Пораженные ярким сиянием, сайгаки останавливаются или даже начинают подходить ближе, точно так же как мы это наблюдали у газелей Томсона в Восточной Африке, когда отлавливали их для мечения. Стрелки тем временем выскакивают из машины и с близкого расстояния, в 30–40 метров, начинают отстреливать животных.

Как я уже сказал, в противоположность обычной охоте при таком способе почти не остается подранков, которые убегают и затем умирают мученической смертью. Кроме того, с такого расстояния можно легко отличить пол и возраст животных. Отстреливают главным образом молодых самцов. Прежде отстреливали старых. Но когда однажды в порядке эксперимента их число сократили до одного-двух процентов (в то время как обычно оно составляет 10–20 процентов от стада), то на следующий год оказалось в четыре — шесть раз больше яловых самок, чем обычно. Одна бригада в состоянии за пять-шесть часов уложить от 100 до 120 антилоп [13].

Сайгаки отличаются невероятной способностью быстро приходить в себя после «кровопускания». После появления молодняка поголовье стада разом увеличивается на 115 процентов, следовательно, в течение 14 дней оно фактически удваивается. Так что в случае отсутствия волков и бродячих собак или когда тех очень мало можно смело изымать для хозяйственных нужд до 40 процентов от общего поголовья сайгаков (с учетом естественного отхода), не нанося им ни малейшего урона — число их не уменьшится.

В настоящее время в европейской и азиатской частях Советского Союза промышляется от 250 до 300 тысяч сайгаков. Однако считается, что сайгачьи стада должны разрастись до еще больших размеров. Так, в Казахстане рассчитывают на поголовье от двух до трех миллионов.

От добытых животных используется не только мясо, которое по вкусу не уступает баранине, но также и шкура, из которой выделывается хромовая кожа. В дело идут и рога, из которых вырабатывается лекарство типа «пантокрина». Выпотрошенный самец дает в среднем до 25 килограммов мяса, самка — от 16 до 17 килограммов. Таким образом, на сегодняшний день в Советском Союзе ежегодно получают шесть тысяч тонн дополнительного мяса, 20 тысяч квадратных метров кожи, и все это с бросовых, полупустынных земель, которые после окончательного истребления сайги остались бы навеки пустовать.

Странно, что это, казалось бы, столь неприхотливое животное так трудно, оказывается, реакклиматизировать в былом районе обитания, из которого оно когда-то исчезло. Вот, например, Фридрих Фальц-Фейн пробовал осуществить это в степи Аскании-Нова, но выпущенные там сайгаки исчезли без следа. В то время как еще за 100 лет до этого они населяли всю южно=украинскую степь, где бродили несметными стадами. С тем же успехом их пытались в последние годы переселить на острова Азовского и Каспийского морей — все напрасно. Даже в зоопарках они редко выживают и размножаются там лишь в самых редких случаях. Как узнал я от директора Алма-Атинского зоопарка С. Константиниди, они в неволе предпочитают сочные зеленые корма питьевой воде и бывают довольны, когда воду чуть подсаливают.

В зоопарке Алма-Аты, а это значит на родине сайги, я обнаружил всего один-единственный экземпляр сайги, причем самку, сиротливо стоящую в углу большой вольеры.

— Да и та только потому не разнесла себе голову об ограду, что слепа на один глаз, — улыбается директор зоопарка.

Вот такие они, эти сайгаки. Поэтому в Московском зоопарке нет ни одной подобной антилопы, а в тех случаях, когда западноевропейские зоопарки покупают или выменивают их в Советском Союзе, то жизнь этих странных антилоп в неволе обычно бывает недолгой…

На Барсакельмесе — большом острове в Аральском море — тоже спохватились в самый последний момент. Название острова, между прочим, на тюркских наречиях означает: «Пойдешь — не вернешься». Дело в том, что в давние времена случалось, что кто-то, соблазнившись возможностью перейти зимой на остров по льду, потом не мог вернуться, потому что капризная и непостоянная погода, характерная для этих мест, нарушала ледовую связь с островом.

На Барсакельмесе реакклиматизировали куланов. На сегодняшний день их там 50 голов [14]. А сайгаки на острове к 1929 году были уже почти полностью истреблены. Чудом осталось пять штук — все самки. Тогда решили завезти туда еще восемь, среди которых были и самцы. К 1961 году их стало уже 2 тысячи. У этого островного стада то преимущество, что оно несколько менее дикое, чем их сородичи на Большой земле. Потому что в Казахстане и на Волге их можно увидеть разве что из окна автомобиля, и то лишь на очень большом расстоянии, да еще, может быть, с самолета.

Когда нужно отловить сайгаков для проведения научных опытов или зоопарков, то делают это обычно именно здесь, на острове. Поначалу расставляли длинные сети, и загонщики, растянувшись в цепочку, теснили стадо в сторону сетей. В лучшем случае таким способом удавалось отловить от 10 до 20 запутавшихся в сетях животных. Однако сайгаки раз от разу становились все хитрее. Не добежав до сетей, они резко поворачивали назад и стрелой проносились меж машин и мотоциклов в обратном направлении. Поэтому теперь отлавливают только новорожденных антилоп или таких, которым всего несколько дней от роду. Догонять взрослых особей на автомашинах бессмысленно: они только тогда сдаются, когда бывают уже полностью вымотаны, и вскоре после этого умирают от отека легких. В течение пяти-шести дней можно маркировать ушными метками до тысячи штук новорожденных ягнят. Если их хотят вырастить в неволе, то помещают в загоны, но не более десяти в один загон, потому что иначе они при сильном возбуждении могут начать беспорядочно метаться, топча друг друга и распарывая острыми копытами кожу лежащих.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Дикое животное и человек"

Книги похожие на "Дикое животное и человек" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Бернгард Гржимек - Дикое животное и человек"

Отзывы читателей о книге "Дикое животное и человек", комментарии и мнения людей о произведении.