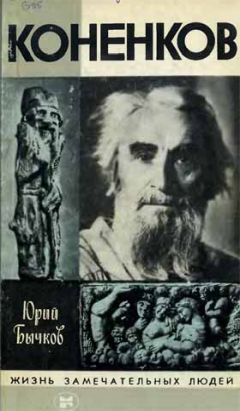

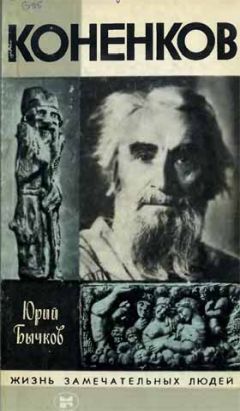

Юрий Бычков - Коненков

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Коненков"

Описание и краткое содержание "Коненков" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена выдающемуся ваятелю XX века Сергею Тимофеевичу Коненкову, художнику, связавшему современность с традициями русской национальной культуры.

К январю 1918 года е саботажем покончено. Комиссия, с которой Коненков сроднился за два месяца самоотверженной работы, стала большой влиятельной силой. Дело охраны культурно-исторических ценностей в Москве налаживалось, и этому способствовало на редкость удачное изобретение — охранная грамота.

Президиум Моссовета вынес решение выдавать охранные грамоты владельцам ценных художественных коллекций и имущества исторического значения. Известие об этом и сам текст охранной грамоты привез в Кавалерский корпус Кремля Павел Петрович Малиновский. Была организована специальная комиссия частных коллекций в составе художников П. В. Кузнецова, К. А. Коровина, С. Ю. Жуковского, С. Т. Коненкова, А. В. Середина. 29 января 1918 года эта комиссия приступила к обследованию московских частных собраний художественных произведений. Входившие в комиссию художники знали наперечет коллекционеров и состав их коллекций. Сергей Тимофеевич рассказывал, что он сам выразил желание обследовать собрание И. А. Морозова и способствовать его охране. Известный в России и за границей коллекционер в прежние годы приобрел не одно произведение Коненкова. Скульптору не терпелось узнать, целы ли его работы, в каком состоянии вся коллекция. Результат участия Коненкова в судьбе собрания И. А. Морозова говорит сам за себя.

В первом этаже морозовского особняка на Пречистенке (улица Кропоткина) разместилось какое-то учреждение военного ведомства, и, разумеется, оно стремилось подняться по белокаменным нарядным лестницам на второй этаж, где в анфиладе оборудованных для музея зал находилась уникальная коллекция картин и скульптур. С приходом Коненкова Морозов заметно повеселел. Его искренне обрадовало то, что государство не даст рассыпаться, погибнуть его отмеченной большим художественным вкусом коллекции — делу всей его жизни. После национализации галереи Морозова в 1918 году сам Иван Абрамович был назначен заместителем директора созданного в особняке на Пречистенке Второго музея современного западного искусства.

В число собраний, подлежащих охране и национализации, в первую очередь были выделены коллекции А. В. Морозова, И. А. Морозова, И. С. Остроухова, С. И. Щукина, Д. И. Щукина, Л. К. Зубалова, В. О. Гиршмана, М. К. Морозовой, Н. И. Габричевского, А. П. Лангового, Хомяковых, театральный музей А. А. Бахрушина.

Своевременная выдача охранных грамот владельцам наиболее ценных коллекций имела решающее значение для их спасения от реквизиций, спекулятивных сделок, утаивания.

Незамедлительного решения, поскольку в разгаре был учебный год, требовал вопрос о реорганизации обучения в художественных вузах. Проектов и предложений вносилось много. Кипели страсти. Одни грудью стояли за новое, Другие считали разумным опереться на старые методы. Коненков придерживался принципа обучения по мастерским. Такой путь подсказывала ему собственная двадцатилетняя практика. Благодаря его наставничеству проходившие в его мастерской период ученичества В. Н. Домогацкий и М. С. Рукавишников, Н. А. Крандиевская и И. В. Рахманов стали крепкими, вполне самостоятельными мастерами. Прошел у Коненкова курс А. Н. Златовратский, теперь в пресненской мастерской выступает в качестве ученика и помощника Г. И. Мотовилов.

После бурных споров Училище живописи, ваяния и зодчества переименовали в Свободные художественные мастерские. Учащиеся сами выбирали себе преподавателя-художника и работали в его мастерской сообразно своим вкусам и взглядам. В задачу преподавателя входило бережное отношение к индивидуальности учащегося, к развитию его самобытности. Мастерскими руководили Архипов, Машков, Коненков, Кончаловский, Кузнецов, Матвеев, Рождественский.

Ученическое самоуправление часто выливалось в самоуправство нерадивых учеников. Коненкову не по душе было и то, что среди молодых людей, занимающихся под его руководством, большинство составляли активные сторонники кубофутуризма и других левых течений. Оказалось, у профессора и его подопечных — разные идейно-творческие платформы. Между новаторством Коненкова, прочно стоящего на реалистических позициях, и стремлением к псевдореволюционному формотворчеству его учеников пролегла непреодолимая межа. Взаимопонимания не было.

Профессорство тяжело давалось Коненкову. Он изо всех сил старался пестовать индивидуальности, а результатов не видел и огорчался. Возвращался в мастерскую на Пресню усталый, раздраженный.

— Отчего устал? — ворчливо и требовательно вопрошал дядя Григорий.

— Учеников много…

— А чего их всех учить? Вызвал одного: посмотрел, подумал. Видишь, толку не будет. Так прямо и скажи ему: «Брось, оставь: лучше не сделаешь».

Коненков ухмылялся и мял в кулаке жестковатую, рано поседевшую бородку.

— Как можно, я обязан учить…

Но все чаще он оставлял многочисленных анархиствующих учеников на попечение своего ассистента Георгия Ивановича Мотовилова, вечером выслушивал его, советовал, как поступить в том или ином случае.

В Кремлевской комиссии высоко ценили вклад Коненкова в общее дело, его авторитетные суждения, его отзывчивость. Когда в конце марта восемнадцатого года среди художников-графиков объявили конкурс эскизов новых денежных знаков, входивший в жюри Коненков яе удержался и одним из первых подал в жюри, вне конкурса, свой эскиз. Он произвел на всех большое впечатление, как блестящий образец графического мастерства. Председатель жюри, он же председатель пластической секции Кремлевской комиссии Е. В. Орановский писал: «…Рисунки денег, хранившиеся в несгораемом шкафу Президиума Моссовета, видимо, уничтожили… А жаль. Там были рисунки, сделавшие бы честь художникам не только Москвы, но и всего нашего молодого Советского государства. Особенно интересными считались рисунки Коненкова, как характеристика общественного энтузиазма художников-реалистов и как образчик графического мастерства великого скульптора». На рисунке, поданном Коненковым в жюри конкурса, вакханка возлагает венок на голову Вакха. Скажем прямо, в качестве эмблемы взят мотив, далекий от революционного времени, забот Советской России в 1918 году, и тем ее менее никто не усомнится, глядя на акварель Коненкова, в искренности, увлеченности мастера. Легкое, светлое, радостное, многообещающее заключено в этой одухотворенной графической миниатюре. Сергей Тимофеевич подал рисунок скорее всего для того, чтобы он служил камертоном при отборе конкурсных работ. Он ненавидел казенщину, часто восставал против бюрократического подхода к делу.

Самоотверженность, увлеченность Коненкова делом строительства новой социалистической культуры удивительны.

В протоколе заседания отдела пластических искусств Кремлевской комиссии от 29 января 1948 года трижды встречается его фамилия: в этот день он был избран в состав комиссия законодательных предположений, в комиссию частных коллекций и в информационную комиссию по ознакомлению с положением дел в Строгановском училище. Мастерская Сергея Тимофеевича стала организационным центром, где обсуждались насущные вопросы работы Московского союза скульпторов, охраны культурно-исторического наследия, не переставая быть центром просветительным.

Вера Сергеевна Кундиус, секретарь Кремлевской комиссии, вспоминала, что в связи с выходом в свет первого номера журнала, который имел длинное официальное название «Известия художественно-просветительского отдела Московского Совета рабочих и крестьянских депутатов», редколлегия устроила в помещении студии С. Т. Коненкова вечер. Он прошел оживленно, интересно. «Мы пошли втроем, — рассказывала В. С. Кундиус, — И. П. Малиновский, Е. В. Орановский и я. Студия на Пресне оказалась очень скромным помещением… В слабо освещенном зале так много было скульптур, что разбегались глаза… Сергей Тимофеевич Коненков был, как всегда, приветлив. Много говорили о задачах искусства, о его внедрении в жизнь. Слушали игру замечательного пианиста, исполнившего ряд произведений Шопена, Бетховена…» Почему мастерская Коненкова стала местом, где редакционная коллегия «Известий художественно-просветительского отдела» отмечала день рождения первого номера журнала, появившегося на свет 6 марта 1918 года? В новорожденном журнале опубликована статья Орановского, скульптора по профессии, посвященная третьей персональной выставке С. Т. Коненкова. Примечательное переплетение фактов — печатный орган Моссовета освещает в своем первом номере первую советского периода художественную выставку, и рождение журнала празднуется в скульптурной мастерской Коненкова.

11 апрели восемнадцатого года при Моссовете создается Коллегия по делам изобразительных искусств, и Коненкова наряду с А. В. Щусевым, В. А. Весниным, И. В. Жолтовским, К. А. Коровиным, П. В. Кузнецовым включают в ее состав. Как только Наркомпрос переехал из Петрограда в Москву, Коненкова как председателя профессионального Союза скульпторов привлекают к работе отдела ИЗО Наркомпроса. Разнообразие, обилие общественных поручений, государственных дел захлестывало, ошеломляло. Система руководства культурным строительством вырабатывалась практикой. Характер времени требовал исключительной отзывчивости.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Коненков"

Книги похожие на "Коненков" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Юрий Бычков - Коненков"

Отзывы читателей о книге "Коненков", комментарии и мнения людей о произведении.