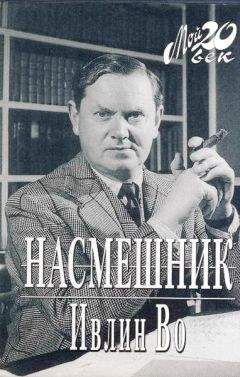

Ивлин Во - Насмешник

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Насмешник"

Описание и краткое содержание "Насмешник" читать бесплатно онлайн.

В том мемуарной прозы известного английского писателя-сатирика Ивлина Во (1902–1966) вошли его воспоминания о детстве и молодости — «Недоучка», а также путевые очерки «Турист в Африке». Во, сын известного издателя и литератора, с юношеских лет тяготел к искусству — был блистательным рисовальщиком, остроумным, наблюдательным журналистом, но по окончании Оксфорда понял, что его истинное призвание — профессия писателя. Автор «Мерзкой плоти», «Упадка и разрушения», «Незабвенной» был одним из самых популярных сатириков своего времени, продолжателем традиций Свифта и Теккерея.

В «Недоучке» он вспоминает свои детство и юность, воссоздает картину уклада английского общества начала прошлого века, нравов частных школ и Оксфорда, который он не закончил и уехал преподавать в провинциальный городок.

Пишет он и о своих коллегах по цеху Грэме Грине, Дэвиде Герберте Лоуренсе, Гилберте Ките Честертоне и других ярких личностях.

Путешествия для его современников были не просто открытием новых стран и знакомством с культурой населявших их народов — это была попытка переосмысления миссионерской политики «белого человека», полагавшего, что он спасает варваров, навязывая им свои законы, религию, уклад жизни. В Африке Ивлин Во побывал несколько раз — сначала в качестве журналиста, потом просто «спасаясь от тоски и депрессии», но в каждом описании его путешествия проявлялся цепкий, острый взгляд пристрастного наблюдателя. Недаром «африканские романы» «Черная напасть» и «Сенсация» — были горячо приняты читателем.

Evelyn Waugh. A Little Learning. A Tourist in Africa.

Перевод с английского В. Г. Минушина.

Художник Евгений Вельчинский.

Уверен, когда я писал эти стихи, я не вложил в них ни капли подлинного чувства. Я не опасался судного дня, не питал особой неприязни к учителям-священникам. Некоторое время спустя я оставил в дневнике такую, «чисто гротескную» картину обряда конфирмации. «Никогда прежде не замечал, — писал я, — как все это грозно выглядит. Испуганные детишки приносят клятву перед фигурой в парадном облачении [епископом], как в фильме Дюлак[124], и стоящими вокруг мрачными, хмурыми учителями и провостами».

Все это полный вздор. Кандидаты на конфирмацию никогда не бывали испуганными, и я знал это. Эти строчки только означают, что Церковь перестала привлекать меня. Но в последние два года моего пребывания в Лэнсинге я обожал дискутировать на тему интеллектуальных основ христианства, и теперь мне кажется странным, что в месте, где властвовала религия, нам столько часов отвели на изучение Нового Завета на греческом языке и истории англиканской церкви и практически ни часа на апологетику[125]. У себя в «Dilettanti» и других дискуссионных обществах мы постоянно спорили о том, что вот, мол: «Этот «дом» не верует в бессмертие души», или «Этот «дом» считает, что век официальной религии прошел», или «Этот «дом» не может совместить божественное всеведение с человеческой свободной волей» и так далее в том же роде. Поднимались все избитые проблемы и, конечно, оставались без ответа. «Самостоятельность мышления» всячески поддерживалась, но нас в большинстве случаев тянуло на отрицание общепринятого. Нам ничего не стоило тайком выучить какую-нибудь запрещенную, подрывную книгу. И тогда нас просто распирало новое знание. Помню три случая, когда под влиянием подобных книг я был близок к тому, чтобы стать безбожником.

Во время войны университетские доны пошли преподавать в частные школы, чтобы подготовить свободных от призыва молодых людей к армии. Двое таких появились и у нас в Лэнсинге: один — пожилой, очень известный физик, который предпринимал жалкие и безнадежные попытки заставить слушать себя сборище улюлюкающих сорванцов; другой — блестящий молодой пастор, впоследствии ставший епископом, «блистательный Арктур» из поэмы Роналда Нокса «Абсолют и Абитофелл». И на уроках богословия, и с церковной кафедры этот высокоэрудированный молодой человек, прирожденный оратор, знакомил нас с популярными в то время рассуждениями д-ра Швейцера. «Знал ли Иисус, — вопрошал он, — что он Бог? Знал ли он это с самого начала или убедился в этом в последние годы своей земной жизни? Предполагал ли, что умрет на кресте, или надеялся, что ангелы спасут его?» С подобными вопросами нам еще не приходилось сталкиваться; он предлагал нам найти на них ответ и призывал мыслить нешаблонно.

Немалое влияние оказала на меня и книжка Арнолда Ланна «Несвязанные концы». Ее читал нам вслух старший воспитатель. В этой повести описывался спор между двумя школьниками, один из которых, насколько помню, был атеист и всегда оказывался прав. «Почему Бог послал своего сына? Отчего не сошел сам?» — казалось, против этого нечего возразить. Сам Арнолд Ланн, когда писал свою книгу, был атеист, и его манера спорить была особенно близка шестнадцатилетним мальчишкам.

Третьим источником, посеявшим в меня сомнения, чего школьные наставники не могли и предвидеть, был «Опыт о человеке»[126] — вещь, входившая в программу по английской литературе. Изучение этой поэмы побудило меня бегло ознакомиться с философией Лейбница; от него я естественным образом перескочил к эпохе Просвещения, чьи представители казались мне в высшей степени убедительными.

Мой случай не был каким-то особенным. Думаю, по крайней мере половина старшеклассников в мое время склонялись к агностицизму или атеизму. А противоядия нам никакого не предлагали. Я не помню, чтобы меня хотя бы заставляли читать что-нибудь по христианской философии.

Я не испытывал чувства, будто отвергаю убеждения, в которых меня воспитывали; и еще менее — приятного возбуждения по этой причине. Мой дневник полон мрачного безверия и мыслей о самоубийстве. Однако это было несовместимо с моим положением. Я был одним из тех, кто исполнял должность ризничего. Как-то субботним вечером, когда мы с Драйбергом возились в алтаре, готовя его к завтрашней службе, я поверил ему тайну: мое открытие, что Бога нет. В таком случае, заметил он, я не имею права находиться в алтаре. Я попросил капеллана, которого особенно любил и уважал, о встрече, чтобы обсудить с ним мою проблему. Когда я пришел к нему, он сидел и курил с одним из учителей. Пришлось в присутствии третьего лица объяснять положение, в котором я оказался. Взрослым скучно выслушивать сомнения подростков; меня добродушно уверили, что атеист в роли ризничего — это в порядке вещей.

Глава седьмая

ДВА НАСТАВНИКА

Я положил себе отвести отдельную главу рассказу о двух личностях, которые в равной степени и в то же время по-разному повлияли на меня в юности; один из них — человек безвестный, другой — до некоторой степени знаменитый, это Фрэнсис Криз и Дж. Ф. Роксбург. Настало время выполнить свое намерение.

Я познакомился с Фрэнсисом Кризом в декабре 1919 года при обстоятельствах, требующих кое-каких разъяснений.

Поскольку первоначально я учился письму по «Азбуке» Шоу в библиотеке отца, то во мне сохранился интерес к миниатюрам из старинных рукописей. В 1919 году в процессе общего оживления школьной жизни, связанного с появлением молодых учителей, вернувшихся из армии, в школе впервые был устроен конкурс на лучший рисунок. Я представил молитву, проиллюстрированную своими рисунками, над которыми трудился в каникулы, и архитектор Детмар Блоу, приглашенный оценить наши работы, присудил мне первую премию. Его решение у многих вызвало недовольство, но с тех пор я стал известен в Лэнсинге этим своим увлечением, которому отдавал много времени, когда бывал дома.

Летом 1917 года мать с отцом отправились в Дитчлинг, и я на несколько дней присоединился к ним.

Я тут наткнулся на объявление в газете: «Неповторимый Дитчлинг. 8 миль от Брайтона и Сассекского университета. Ученый предлагает желающим приобрести дом. 4 спальни, начальная цена 7 тыс. фунтов». В 1917 году Дитчлинг тоже был неповторим, но совершенно в ином роде. Это было крохотное поселение у подножия холмов, и не подозревавшее о существовании Брайтона. Сомневаюсь, чтобы какой-то дом там стоил хотя бы семьсот фунтов. Первым, кто поселился в том месте, был Эрик Гилл; вскоре к нему присоединилась маленькая группа ремесленников-католиков, живших по уставу Третьего ордена — ордена св. Доминика[127]. Потом появились другие, которые не были сторонниками или его веры, или аскетического образа жизни. Человек, лондонский печатник, у которого останавливался отец, пил не в меру и исповедовал агностицизм. Через год-два Дитчлинг, на взгляд Гилла, стал местом слишком многолюдным и слишком известным, и он перебрался со всеми своими домочадцами в другие края, но среди тех, кто поселился тут позже и не был католиком, один человек жил в полной гармонии с гилловской общиной — это Эдвард Джонстон, писец.

Мне было четырнадцать, а Джонстону — сорок пять, когда меня отвели к нему познакомиться. Он принял меня с распростертыми объятиями, показал, как правильно очинить индюшачье перо, и тут же оставил для меня несколько приветливых слов на титульной странице своей книги той самой своей прописью, которую теперь называют «фундаментальной».

Эрик Гилл вспоминал: «Когда я впервые увидел, как он [Джонстон] пишет, сердце мое затрепетало, как в былые годы, когда я впервые коснулся ее [его жены] тела, когда впервые увидел ее распущенные волосы». Я тоже испытал нечто подобное. Искусство письма, как иногда считают, схоже с искусством пряхи. Изысканно-точные джонстоновские росчерки были мужественны, как движения матадора, у меня даже дыхание перехватило от увиденного. Но мне не хватило терпения усвоить его уроки. Меня привлекали его орнаментальные буквицы и бордюры, уделять же внимание самому тексту казалось скучным и лишним. А поскольку я подражал миниатюристам тринадцатого века, то и текст продолжал писать строгим «готическим» шрифтом той эпохи и даже в этом экономил усилия и пользовался стальными, с косым срезом, перьями, которые предлагались в лавках художественных принадлежностей тем, кому лень было самому оттачивать настоящие перья. Такого рода произведение и принесло мне премию на конкурсе в Лэнсинге.

В декабре 1919 года после матча по боксу (в котором я проиграл) старший воспитатель пригласил меня к себе показать кому-то ту мою премированную работу. Человека, сидевшего с воспитателем и никак не вязавшегося с обстановкой кабинета, где по стенам висели расписания и стояли розги, мне уже доводилось видеть.

От моего внимания не ускользнуло его появление в боковых приделах храма на воскресных службах, куда он приходил послушать музыку. Он был средних лет, невысок, полноват, с румяным цветом лица, какой часто можно видеть у монахинь, с аристократическим носом. Одет он был по обычаю сельских помещиков того времени, предпочитавших твидовые костюмы, накидки, шелковые рубашки и галстуки — вещи, впоследствии ставшие мне хорошо знакомыми по «Братьям Холл»[128] на оксфордской Хай-стрит. У него была изящная, почти жеманная походка. Голос, который я находил мягким, становился визгливым в моменты веселья. Сегодня его, несомненно, приняли бы за гомосексуалиста. Думаю, однако, что секс его вообще не интересовал.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Насмешник"

Книги похожие на "Насмешник" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Ивлин Во - Насмешник"

Отзывы читателей о книге "Насмешник", комментарии и мнения людей о произведении.