О. Рачков - Мир коллекционера

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Мир коллекционера"

Описание и краткое содержание "Мир коллекционера" читать бесплатно онлайн.

Этот сборник написан членами Алма–Атинского отделения Всесоюзного общества филателистов (ВОФ), объединяющего сейчас больше трехсот человек. Журналист О. Г. Рачков много лет собирает марки. О них он и рассказывает в своем очерке. Много полезного коллекционеры, особенно начинающие, почерпнут из статей инженера И. Э. Гринберга, являющегося председателем Алма–Атинского отделения ВОФ, и юриста С. М. Гинзбурга, коллекционирующего монеты, ордена и медали. Бывший финансовый работник, а ныне пенсионер И. Я. Колташев знакомит читателей с бумажными деньгами периода гражданской войны. В очерке артиста оперного театра Н. Н. Гринкевича рассказывается о воинских и нагрудных знаках различия России и других стран, о книгах, газетах и журналах старых изданий, об иконах, колоколах и других предметах старины.

Издательство надеется, что предлагаемый сборник (а подобное издание предпринимается в Казахстане впервые,) поможет нашим читателям избрать в коллекционировании наиболее правильный путь и определить «специализацию» своего собрания. Это особенно важно, так как интерес к истории, а в связи с этим и к предметам материальной культуры с каждым годом растет.

Сборник этот, рассчитанный в первую очередь на начинающих коллекционеров, содержит много интересного и познавательного также для массового читателя.

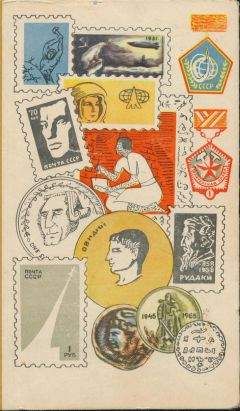

Иллюстрации к статьям сборника даны из коллекций самих авторов. Репродукции к очерку О. Г. Рачкова сделаны с экспонатов, собранных Н. Н, Гринкевичем и И. Э. Гринбергом.

В царских указах о выпуске нового серебряного рубля предусмотрительно не говорилось о его весе и лигатуре.

Ефимки казне доставались не дороже 50 серебряных копеек. В обращении они были по 64 копейки. На эти же ефимки без их переплавки ставился новый рублевый чекан, и монета отправлялась в обращение уже по цене 100 копеек.

Таким образом, вес нового рублевика составлял вес ефимка — 640 долей — 62/3 золотника, или немногим больше 28 г. Очевидно, что цель выпуска новой монеты носила ярко фискальный характер. Если 100 серебряных копеек должны были весить 111/9 золотника, то новый рубль весил 62/3 золотника, сохраняя в то время условную оценку в 100 копеек.

Старое понятие крупной серебряной монеты «ефимка» настолько было традиционным, что, несмотря на название «рубль», рубль Алексея Михайловича именовался даже в Указах «рублевым ефимком», а экономически вскоре сравнялся с обычным ефимком. Чеканился рубль Алексея Михайловича по проекту русского резчика Федора Байкова, который и был автором штемпелей.

В конце XVIII века Петербургский монетный двор изготовил новые штемпеля для чеканки рубля Алексея Михайловича. Сделано это было для удовлетворения запросов великосветских нумизматов, занимавшихся собирательством скорее ради моды, чем по увлечению. Причем резчики не всегда заботились о том, чтобы новые штемпеля походили на оригинал. Один из них даже забыл вырезать у «царя на коне» рукав шубы.

Новодела рубля Алексея Михайловича отличает от подлинного чекана их тщательность исполнения, иногда изготовление не на ефимке, на котором сквозь чекан проглядывает старое талерное изображение, а на рублевике и т. д.

Но самое главное отличие новоделов от оригиналов состоит в том, что никто из резчиков новодельных штемпелей не смог точно повторить самобытную тонкость написания старой славянской вязью легенды на лицевой стороне рубля, сделанной Федором Байковым.

МОНЕТА НЕ ПО КАРМАНУ

Эта монета действительно не по карману ни по величине, ни по весу.

Увы! Это только антикварная подделка (рубль 1725 года).

Появилась она в царствование Екатерины I. Правда, ее учреждение не было оригинальным.

В первой половине XVII века в Швеции было введено новое средство платежа: квадратные плиты. Один даллер, сделанный из шведской меди, весил 1 кг 350 г. Как не понять добропорядочных шведских бюргеров, чьи сердца и карманы подрывали тяжеловесные плиты! Но ведь величие Швеции требовало много серебра, уплывавшего на бесконечные войны…

Россия тоже испытывала большие потребности в серебре. Преобразования Петра, создание новой армии и флота, строительство Петербурга требовали огромного количества денег, которые не так просто было вытряхнуть из разоренных и нищих мужиков, а тем более из «верноподданных» бояр, с тоской глядевших на новые перемены. Монастырские ценности были каплей в море военных и административных расходов.

Кстати, то, как духовенство «способствовало» преобразованиям Петра I, можно видеть из следующего эпизода. Чтобы укрыть от царя церковные богатства, монахи Киево–Печерской лавры замуровали около 27 кг золота и 272 кг серебра в монастырской стене. Этот клад бесполезно пролежал около 200 лет.

Со смертью Петра I в финансах Российской империи остались нерешенными многие вопросы. Чтобы в какой–то степени покрыть платежный дефицит, выпускались неполноценные, так называемые «меньшиковские» деньги.

В это время на Урале из года в год увеличивалась добыча красной меди, и финансовые советники Екатерины I обратили ее внимание на возможность замены серебряной монеты медной по шведскому образцу. Это в значительной степени снизило бы расходы казны на приобретение вечно недостающего и дорогого серебра. Что же касается самой меди, то на Урале она была намного дешевле покупаемой за границей, и шведской, и венгерской.

4 февраля 1726 года Екатериной I был издан Указ о чеканке на Сибирских государственных заводах: «…из готовой, и которая впредь плавлена будет медь, делать из красной чистой меди платы и клеймить в середине цену и на каждом углу герб».

С этой целью на Урал был послан шведский мастер Дейхман для организации монетного передела. Так появились на свет монеты–платы, иметь которые в коллекции — мечта каждого нумизмата, собирающего русские монеты.

В этом же указе говорилось, что чеканка плат должна происходить из расчета 10 руб. на пуд меди, то есть без зачета в цену монеты передельных расходов.

Это была существовавшая в то время цена на медь.

По сравнению с остальной медной монетой, которая чеканилась из расчета 40 руб. на пуд, чеканка плит из расчета 10 руб. на пуд меди — значительный шаг вперед к упорядочению денежного обращения.

Медных монет в народе ходило колоссальное количество, причем добрая половина их являлась фальшивой из–за того, что стоимость кусочка меди, идущего на изготовление монеты, была значительно дешевле обозначенной на нем цены. Разительное несоответствие между практической стоимостью медных монет и стоимостью серебра усугублялось еще тем, что проба чистого серебра в крупных русских серебряных монетах являлась самой высокой в Европе. Это приводило к тому, что, несмотря на строжайшие запреты, крупное серебро систематически уходило за границу, а более состоятельные слои населения припрятывали серебряные монеты.

Чеканка медных плит состоялась на Екатерининбургском монетном дворе. Монеты были выпущены в виде медных плит, на углах которых были выбиты государственные гербы, а посредине в круге — цена монеты, год выпуска и место чеканки.

Рублевая монета была выпущена весом в 1,6 кг. Чеканилась она дважды — в 1725 и 1726 годах.

Полтина весом в 800 г. выпускалась только в 1726 году.

Зато полуполтина чеканилась и в 1725, и в 1726, причем в этом году их было выпущено 4 разновидности. Весила она 400 г. В течение трех лет (1725—1727) весом в 160 г. выпускались гривны. В 1726 году их было выпущено 6 разновидностей.

5 копеек и 1 копейка чеканились в 1726 году, причем пятикопеечники имели 3 разновидности, а копейка была в 2 видах.

Останавливаться на разновидностях этих квадратных монет вряд ли имеет смысл. Например, гривны 1726 года отличались друг от друга или количеством перьев в хвосте орла (3 и 5), или размером изображения святого Георгия, или вместо святого Георгия на груди орла был вензель. Высмеивая одно из изданий русского общества нумизматов, известный русский нумизмат Орешников весьма резко отозвался о принятом среди некоторых коллекционеров «направлении», которые собирали монеты по «особому типу орла», «больших корон», «особом хвосте орла с загнутыми кверху перьями».

Конечно, некоторое различие чеканов имеет отношение к истории монетного дела, изучению техники выпуска монет, но, с точки зрения коллекционера, разница в перьях хвоста орла вряд ли имеет какой–либо впечатляющий интерес.

Другое дело появление разных букв на монетах одного и того же достоинства или изменение герба по различным историческим причинам. В этих новшествах кроются или сведения о выпускающихся на разных монетных дворах монетах одного и того же номинала, или они знаменуют смену начальника монетного передела, или перемену в государственной политике, повлекшую за собой и изменение рисунка герба. Разница в монетах в виде точек или типа хвоста и т. д. представляет в большинстве случаев узкий интерес для специалистов, изучающих историю техники выпуска монет.

Уважаемые сенаторы из окружения Екатерины I довольно ясно себе представляли, что полновесность медной монеты крупного достоинства — это палка о двух концах. Прежде всего монета должна быть мобильной, транспортабельной. Особенно это имело значение для неименитого сословия, которое при купле-продаже производило платежи на месте сделки. Легко ли было перетаскивать людям в кармане или поясном мешке килограммовые плиты? Что же касается низших слоев населения, то в условиях принудительно изымаемого оброка, грабежах на больших дорогах, все увеличивающихся пошлинах желательно было бы, чтобы монета имела как можно меньшие размеры. Характерно, что мелкие серебряные монеты XVIII века, чеканившиеся даже в царствование Петра I, назывались у населения «плевками», потому что их носили для лучшей сохранности за щекой.

И вдруг вместо «плевков» плиты!

В Указе было предусмотрено, что «дабы в тех платах не было народного убытку…, а для тяжести их, дабы в провозе убытку не имели, кто похочет, тем переводить через вексель». Этот указ, конечно, имел отношение к тем, кто перевозил плиты в обозах на большую сумму и огромной тяжести, а не к тому, кто шел к цареву кабаку, зажав для большей сохранности гривну двумя руками. Но зачем и купцу царев вексель, если в кубышке он ценности не представлял?

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Мир коллекционера"

Книги похожие на "Мир коллекционера" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "О. Рачков - Мир коллекционера"

Отзывы читателей о книге "Мир коллекционера", комментарии и мнения людей о произведении.