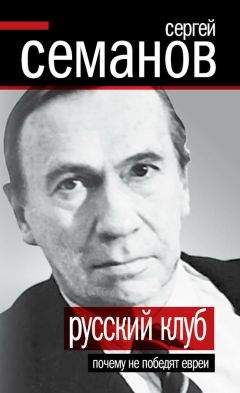

Сергей Семанов - Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)

Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.

Описание книги "Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)"

Описание и краткое содержание "Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)" читать бесплатно онлайн.

В конце октября 2011 г. ушел из жизни видный русский историк, публицист и общественный деятель Сергей Николаевич Семанов. На протяжении многих лет он боролся за государственную целостность и суверенитет России со всеми теми, кто желал «великих потрясений» для нашей страны.

Возглавляя в 1970—1980-е журнал «Человек и закон», Сергей Семанов разоблачал коррупционеров в высших эшелонах власти, а позже на страницах своих книг, в газетах и журналах вел бескомпромиссную борьбу с либеральной интеллигенцией, с сионистами и сторонниками глобального порабощения России. Автор бестселлера «Русско-еврейские разборки», он исследовал историю русско-еврейских отношений в России, а также роль национально-патриотических сил в духовном возрождении Отечества.

Эта книга – последнее, посмертное издание самых ярких работ С.Н. Семанова, в которых заострен вопрос, почему Россия оказалась ныне над пропастью, какие политические силы и течения разрушали и продолжают разрушать нашу Родину.

И вниманием высокого начальства были обласканы. Как-то появилось авторитетное свидетельство – воспоминания верного помощника Брежнева, известного Александрова-Агентова. Там он, между прочим, очень тепло пишет про Андропова – вот что пишет: «По моей просьбе он помог выходу на сцену прекрасной пьесы Шатрова «Так победим!..», вел «душеспасительные» личные беседы с Евтушенко и другими полудиссидентами в мире литературы» («Воскресенье», № 1, 1994).

Выражение «полудиссиденты» воистину великолепно: именно «полу», а во второй половине – партийные пропагандисты. Кстати, интересно было бы спросить у Евтушенко, о чем и о ком они «беседовали» с тогдашним шефом КГБ?..

Впрочем, хватит толковать об этих вечно благополучных товарищах-господах, тут все уже ясно. Поговорим о других, которые тоже трудились на литературно-общественном поприще в тех же 1960-х. Только трудились они иначе и совершенно в других условиях.

У нас есть на этот счет одно свидетельство, весьма своеобразное, но независимо от воли автора вполне объективное – известная статья А. Яковлева, опубликованная в «Литературной газете» в ноябре 1972 года под диким заголовком «Против антиисторизма» (ведь если латинское «анти» перевести на русский язык, то получится «Против противоисторизма»). В этом пространном сочинении Яковлев, громыхая всеми марксистскими ругательствами, составил целый проскрипционный список отечественных литераторов. Приглядимся же к подбору имен.

Михаил Лобанов – в прошлом рядовой солдат на Курской дуге, откуда его вскоре увезли с покалеченной рукой. Одним из первых он начал писать о русском патриотизме и его нравственно-исторических корнях. Разумеется, он не мог тогда открыто оспаривать марксистскую догму, но из его страстных произведений было отчетливо видно, откуда автор выводит истоки случившегося всероссийского погрома национальной культуры и народной нравственности.

Михаила Лобанова куда как не баловали. Никаких заграничных вояжей! И никаких казенных дач! Проживал он в ту пору в захудалой квартирке на окраине Москвы. А теперь уместно вспомнить, сколько раз каялись и клялись в преданности Евтушенко и К°, сколько раз торговались с властями, вышибая себе разного рода дополнительные блага? Михаил Лобанов никогда ничего не клянчил, а заставить его покаяться было совершенно невозможно. Так вот он работал, в таких условиях.

Через пень-колоду шла тогда жизнь у талантливого критика Олега Михайлова. А ведь это именно он, прикрываясь широкой спиной Твардовского (который, как положено литературным генералам, ничего тут не делал), именно он издал первое в России собрание сочинений Бунина. Никаких благодарностей он от писательских и всяких иных «инстанций» не получил, одни щипки и даже пинки. Тот же Михайлов в «Литературной энциклопедии» и других специальных изданиях пытался всеми правдами и неправдами рассказать согражданам о русских писателях-эмигрантах. Да, ему приходилось делать всякого рода оговорки, порой неприятные, но даже они не спасали его от тех же пинков и печатных поношений.

…Однажды беседовал я с молодым и очень способным русским литератором. Он стал шпынять старое («михайловское») издание Бунина: купюры… извинительные предисловия… двусмысленные комментарии… Я давно уже не раздражаюсь на подобные суждения, ибо не первый раз их слышу, но тут обозлился за Олега: если бы не его тогдашнее издание, то вы и ваши товарищи до сих пор, возможно, ничего бы и не ведали об Иване Бунине!..

И опять-таки: не Окуджава и не Вознесенский собирали разрозненные сведения о зарубежных русских классиках, они ездили за рубеж «просто так», своего удовольствия ради. Разница тут очевидна.

Не станем говорить о других русских литераторах, задетых А. Яковлевым, это затянуло бы изложение. Скажем лишь, что в яковлевской статье поносились В. Кожинов, А. Ланщиков, В. Петелин и другие, ныне весьма известные и почитаемые деятели отечественной культуры. Вот кто входил в проскрипционный список А. Яковлева.

Тут самое время упомянуть еще одного человека, которого Яковлев не назвал, хотя хорошо знал и «охотился» за ним не один год. Этот человек сделал неоценимый вклад в развитие русского патриотического движения, не написав ни одной статьи. Речь идет об Анатолии Васильевиче Никонове, редакторе журнала «Молодая гвардия» с 1963-го по 1970 год.

Итак, подведем некоторые итоги. Кто впервые поднял голос в защиту памятников русской истории и культуры, а шире – за возрождение всей русской культуры, разрушаемой столь долго и целенаправленно? Ясно, что не Евтушенко. Кто вытягивал на свет божий забытые имена русских мыслителей и их труды? Только не Аксенов. Кто последовательно и страстно отстаивал сбережение отечественной природы? Уж никак не «братья» Яковлевы.

Вся эта борьба увенчалась в итоге полным успехом. Сегодня даже Ельцин с Лужковым стоят во храмах со свечечками. Даже А. Яковлев печатно хвалил сборник «Вехи», а еще недавно именовал его, вослед за Лениным, «позорным». Даже тяжеловесное и неповоротливое правительство «бывшего СССР» прикрыло пресловутый «поворот северных рек». Что ж, заслуги немалые. Но с какими неприятностями и даже жертвами давалось все это патриотам-шестидесятникам! Ведь отношение к ним всегда (всегда!) было самое пристрастное и придирчивое. Это по меньшей мере.

Вот об этом разном отношении властей предержащих к разным видам «шестидесятников» я хотел бы в заключение рассказать.

…На дворе сентябрь 1982 года. Брежнев помирает, власть все более и более сосредоточивается в руках жестокого Андропова. (Некоторые русские патриоты почему-то склонны оценивать его с долей положительности – «наводил порядок», но сам Андропов «русистов», как он выражался, ненавидел; впрочем, об этом в другой раз.) В ту пору мы с Окуджавой, как рядовые коммунисты, состояли на учете в одной партийной организации СП Москвы.

Тогда же начало разворачиваться мое шумное политическое «дело». С подачи КГБ партком получил «частное определение» суда в мой адрес, где я обвинялся в чтении и хранении «самиздата». Тут же из «инстанций» последовала строгая команда: из Союза и из партии, немедленно!

Примерно в те же поры Окуджава пребывал в Париже, где жил у Гладилина: тот работал на радио «Свобода», подвластном ЦРУ. В паре они выступали по французскому телевидению. Ну, другого советского гражданина, тем паче члена КПСС, за такое четвертовали бы, но Окуджаве это даже не поставили в вину. Почему с ним обошлись так «гуманно», мог бы объяснить он сам.

Возвращаясь в Москву после парижских бесед, Окуджава дал небольшую промашку. Рассказывали тогда, что вез он с собой нечто печатное (ну, мы все тогда возили). Подъезжая к границе, он не придумал ничего лучшего, как прилепить везомое липучкой под днище спальной полки. Видимо, не знал, бедолага, что пограничников уже на первых занятиях учат, где и как прячут «враждебную литературу». Нашли, составили протокол и запустили шифровку, как тогда водилось, в несколько адресов.

И тут-то обнаружились некоторые расхождения в дозах партийной ответственности. Окуджаве тут же пришел срочный вызов, насколько я помню, из Италии на какой-то прогрессивный фестиваль. И что же? Окуджаве партком потихоньку «ставит на вид» (пустяковое наказание, его даже не заносят в учетную карточку), и он преспокойно отбывает на прогрессивное мероприятие.

Ну, со мной обошлись построже. Не стану вдаваться в подробности, но вот итог: три года я «проскучал», полностью лишенный работы, – не только в штат меня не брали, но и не печатали. Жил, как птичка божья, но тоже ведь не каялся и ничего не клянчил, даже в мыслях такого не держал. Не жаловался и не жалуюсь, ибо получил то, что должен был получить. Даже не без удовольствия вспоминаю то ненастное время: была борьба, в которой должен был выстоять, ясность цели и удовлетворение от содеянного.

Что ж, я тоже шестидесятник (без кавычек), ибо начал свою скромную идейную деятельность именно в середине 1960-х годов. В конце их перешел твердо в патриотический лагерь и пребываю в оном по сей день.

Словом, шестидесятники были очень разные.«Русский клуб»

Примечательное это было время – 1960-е годы уже ушедшего XX столетия! Но на нашем, русском, фланге общественного движения и подъема самым примечательным, бесспорно, был «Русский клуб».

Так именовались сходки небольшой поначалу кучки русских интеллигентов в Высокопетровском монастыре, что на углу Петровки и Бульварного кольца. На углу первого этажа был знаменитый на всю Москву мебельный магазин, чем этот квартал и славился, ну а мы собирались на втором этаже здания монастырского подворья. Как-никак XVII век постройки, да и фасад ничуть не изменился, резной камень белый, лепота! А в комнатах было уютно, хоть и шумновато: окна на Петровку.

Монастырь своим внешним видом в точности отражал тогдашнее состояние русской культуры, материальной и духовной. Запустение, облезлые стены, бесчисленные конторы, самые порой нелепые, лепившиеся в храмах и палатах, непременные в таких случаях кучи мусора, а главное – сбитые кресты и покосившиеся купола, а прорези для колоколен выглядели как пустые глазницы. Так было в центре Москвы, так и по всей Руси Великой.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)"

Книги похожие на "Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Сергей Семанов - Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)"

Отзывы читателей о книге "Русский клуб. Почему не победят евреи (сборник)", комментарии и мнения людей о произведении.