Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Описание и краткое содержание "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать бесплатно онлайн.

Книга посвящена личной и творческой судьбе выдающегося писателя Ивана Сергеевича Шмелева, автора таких известных произведений, как «Солнце мертвых», «Богомолье», «Лето Господне». Среди героев жизнеописания — И. Бунин, И. Ильин, А. Деникин, К. Бальмонт, А. Карташев, А. Куприн, Б. Зайцев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович, Г. Иванов, С. Маковский и многие другие яркие представители русской эмиграции, — те, с кем Шмелев был непримирим, и те, с которыми он был духовно близок.

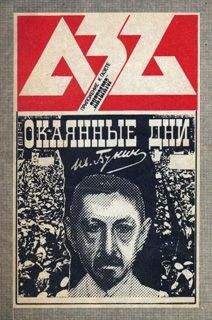

Итак, «Солнце мертвых» вписали в контекст Ветхого Завета. Иова надо бы вспомнить не столько в связи со страданиями героя «Солнца мертвых», сколько в связи с тем, что он, как библейский герой, испытал ужас, но от Бога все-таки не отступил («…знаю, что Ты все можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено». Иов, 42, 2). И если в Крыму Шмелев решил, что Бога нет, то когда писал свою эпопею, думал уже иначе. Из кризиса Шмелева выводило, по всей видимости, само «Солнце мертвых». Он писал это произведение и утверждался в мысли о силе человека и помощи Бога. Все же рассказчик слышит неумирающий голос с минарета — весть о том, что над всем «пребывает Великий Бог и будет пребывать вечно, и все сущее — его Воля». Он все же верит в Царство Божие: «Не надо бояться смерти… За ней истинная гармония!»

И примеров жизнеутверждения в эпопее достаточно. В древней, классической, эпопее героика — непременная черта и сюжета, и характера. В «Солнце мертвых» развернут сюжет о зеленых, о «рангелевцах», поверивших в амнистию, арестованных, но не смирившихся: шестеро убежали, один погиб при побеге. Шмелев показал, как человек в условиях тотального голода и репрессий все-таки не утратил восприимчивости. Старая барыня учит нянькиных детей правильно говорить по-русски, она намерена заниматься с девочкой Лялей французским языком. В Крыму Шмелев сам изучал французский. Старая барыня словно напоминает рассказчику о том, что и в обители Аидовой сохраняются аксиомы земной жизни: надо умываться, чистить дверные ручки, заниматься географией — «надо уцепиться и не даваться». Потому у голодающего профессора «один Ломоносов в голове». Надеется написать о детском — о ясном и чистом — молодой писатель Шишкин, опухший от голода. Источником их силы были вера и любовь.

О спасительной силе любви в «Солнце мертвых» сказал в рижском «Слове» Иван Лукаш, ставший в эмиграции известным автором исторической прозы. Он писал: «О чем книга И. С. Шмелева? О смерти русского человека и русской земли. О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба. О смерти русского солнца. О смерти всей вселенной, — когда умерла Россия, — о мертвом солнце мертвых… Так значит конец? Нет — начало… В громадном образе русской смерти, принесенном И. С. Шмелевым, — движется океан света. Его смерть побеждена, пронзена огненными стрелами любви…»[148] Об этом же писал в своей рецензии и Львов: «…сплав ужасного и трагического с подлинно прекрасным»[149].

Шмелев возвеличил способность человека возлюбить ближнего. Соседка присылает рассказчику табак. Еще одна добрая душа угощает его молоком. Учительница хочет испечь ему лепешку. Старый татарин Гафар присылает корзину с яблоками, сушеной грушей, мукой, бутылкой бекмеса, табаком. Гафар — как вестник неба, посланный в момент крайнего отчаяния: «Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о Господи!..» Теперь жить не страшно: «Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел Его! Это Он велит дождю сеять, огню — гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его отдашь солнцу… Ты все можешь!»

Итак, Шмелев повторил слова Иова: «Ты все можешь!» Страшный, киммерийский, смысл «Солнца мертвых» потеснен библейским. В эпопее зазвучала мысль о спасении.

И как необычно для трагедии, как удивительно хорошо закончил Шмелев свою эпопею — весенней песней дрозда. Дрозд этот сидит на старой груше, на светлом небе видно, как сияет его нос. «Он любит петь один. К морю повернется — споет и морю, и виноградникам, и далям… Тихи, грустны вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья, в белой дымке, задумчивы. Споет к горам — на солнце. И пустырю споет, и нам, и домику, грустное такое, нежное…». Когда солнце село и забелели звезды, дрозда уже не было видно, но он все еще пел, а потом там, где прорубили миндаль, запел другой дрозд. Этот, заключительный, фрагмент придает эпопее элегическую тональность. Шмелев писал об этой концовке Бредиус-Субботиной: «Но я все ужасы, все смерти — закрыл… — ты знаешь? — песенкой — такой простой, и такой грустной… песенкой… дрозда. Конец, сведение всей эпопеи (это — эпопея, ибо захватывает эпоху, весь народ, скажу — мир!) я дал очень тихо, pianissimo…»[150]

В духовном преодолении крымского кошмара Шмелев не одинок, и тут опять надо обратить внимание на то общее, что объединяет произведения о Крыме. Первое стихотворение цикла «Подвальные» А. Герцык начинается так: «Нас заточили в каменный склеп. / Безжалостны судьи. Стражник свиреп»[151]. Но лейтмотив цикла — Божья помощь в страданиях: «Что нам темница? Слабая плоть? / Раздвинулись своды — с нами Господь…» («Нас заточили в каменный склеп…»), «Сердце учится молиться и молчать» («Ночь ползет, тая во мраке страшный лик…»). Герцык относилась к своему узничеству как испытанию, посланному свыше. Об этом стихотворение «Я заточил тебя в темнице…»: смысл заточения — познать, кто Судья и «чем дух живет», потому и плен для нее «сладостен». В «Подвальных» через христианское смирение открываются высшие смыслы крымских мучений. Шмелев, конечно, не помышляет о сладостности плена, он предельно жесток. Жесток даже в намеренной нечувствительности описания страдания, что отвечает самому жанру эпопеи, что выдает его эпическое видение прошедших событий.

Однако вот что удивительно: не все в эмигрантской печати приняли эпопею. Шмелев писал Зайцеву в феврале 1926 года о том, что «Солнце мертвых» многим стало «поперек горла»[152]. В «Последних новостях» (1924. 8 мая) М. Бенедиктов отмечал не только силу впечатления от текста, но и некоторую истеричность повествования; Б. Шлецер («Современные записки». 1924. № 20) увидел в «Солнце мертвых» сырой материал, вызывающий скуку. Советские рецензенты писали об эпопее как книге злобной. В Советах книгу справедливо считали антисоветской. О ней писали И. Аксенов («Печать и революция». 1923. № 3), Н. Смирнов («Красная новь». 1924. № 3), А. Воронский («Прожектор». 1925. № 13) и др. По поводу хулы Шмелев заметил: «Книга, конечно, делала свое в душах… и будет. Но „бесы“ и иже с ними… они корчились от злобы. Они прятали это „Солнце“. Они называли его „книгой злобы и ненависти!“ Да, большинство левых, масоны <…> И там было решено: ты понимаешь, что было решено. „Собрашеся архиереи и старцы…“ И травля началась… о, какая! Только Оля знала да я. И так я кипел, делая, вскрывая днями мира язву — ужас красный — бесов!»[153]

Эпопея представила Европе жуткую картину. Она заставила Европу сопереживать. Иван Лукаш, признававшийся, что читал «Солнце мертвых», «задыхаясь» — «точно из глубины поднялась сдавленная волна, затопила, обрушилась, не давая передохнуть, набрать воздуха, выбраться прочь», утверждал: эта книга «хлынула, как отровение, на всю Европу»[154]. Г. Струве в поздней монографии «Русская литература в изгнании» также свидетельствовал о том, что эпопея Шмелеве повлияла на европейцев, в ту пору довольно равнодушных к историям о жертвах большевиков. Бальмонт переслал Бунину с просьбой показать Шмелеву заметку из «Народных Листов» (5 апреля 1928), автор которой, чешский переводчик и журналист В. Червинка, определил Бунина, Шмелева и Бальмонта «наизвучнейшими литературными именами Русско-Парижской колонии», писал о том, что появление «Солнца мертвых» в Нью-Йорке вызвало «взволнованное впечатление и <…> новую волну противоборства в отношении к коммунистическому режиму в России»[155]. Лагерлеф писала Шмелеву о пережитом потрясении от прочтения «Солнца мертвых». Известен восторженный отзывы Т. Манна («кошмарный, но окунутый в поэтический блеск документ»[156]).

Наконец, эпопея стала показателем жизнеспособности эмигрантской культуры. И если А. Туринцев в статье «О новой русской литературе» («Годы». 1926. № 2) утверждал, что русская литература создается только в СССР, то в четвертом номере этого же журнала В. Кадашев в статье «Несовременные мысли (По поводу статьи А. А. Туринцева в № 2)» возражал: советская литература не создала произведений, равных «Солнцу мертвых» И. Шмелева, «Золотому узору» Б. Зайцева, «Митиной любви» И. Бунина, «Эгерии» П. Муратова; названы были также «Тяжелая лира» В. Ходасевича, воспоминания С. Волконского, произведения А. Ремизова, М. Алданова.

IV

«История любовная»

Даша

Что еще осталось там и к чему возвращала его память? Его отрочество, мальчик-гимназист. С ним связаны ощущения Москвы, милых девушек, друзей.

В 1927 году появился роман Шмелева о любви. Он был назван «История любовная. Роман моего приятеля». Роман публиковался в «Современных записках» и вышел отдельным изданием в 1929 году. В творчестве Шмелева эта тема внезапная. Тем более на фоне политически заостренных, полемических рассказов. В дореволюционной прозе она была достаточно тихой, редко претендовала на центральное место. Но вот он написал «Историю любовную» — о влюбленном мальчике. Все, что произошло в романе, не имеет к Шмелеву никакого отношения, но сам главный герой — его характер, его мирочувствование — это, несомненно, Шмелев.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Книги похожие на "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Наталья Солнцева - Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание"

Отзывы читателей о книге "Иван Шмелев. Жизнь и творчество. Жизнеописание", комментарии и мнения людей о произведении.