Борис Тарасов - Чаадаев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Чаадаев"

Описание и краткое содержание "Чаадаев" читать бесплатно онлайн.

Жизнеописание выдающегося русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных материалах. Автор использует новые тексты (письма, статьи, заметки, записи на полях книг), черновики и рукописи философа, а также неизданную переписку его современников и неопубликованные дневники его брата. Сложный и противоречивый путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте идейных, литературных и социальных течений первой половины XIX века.

Герцен считал также, что необходимо сражаться с «буддизмом» в науке, «одействотворять» знание и усовершенствовать на его основе текущую жизнь. Таково, по его мнению, направление истории в борьбе «консервативности» старого мира религиозных призраков и социального неравенства с «вечным движением и обновлением».

«Реализм» Герцена заставлял его не только, скажем, выступать против крепостного права или обосновывать правомерность революционных действий в России, но и порою связывать социальные и нравственные преобразования с физиологическими законами. А отсюда выводы о прогрессе, случалось, сводились к тому, что «человек равно может найти «пантеистическое» наслаждение, созерцая пляску волн морских и дев испанских, слушая песни Шуберта и запах индейки с трюфелями». Подобные выводы создавали немалое драматическое напряжение в жизни Александра Ивановича. Однако, как писал П. В. Анненков, едкий анализ критического и обличительного ума Герцена, переходившего «с неистощимым остроумием, блеском и непонятной быстротой от предмета к предмету», умолкал перед нравственными побуждениями и благородными помыслами.

Такие побуждения и помыслы и привлекали его в личности Петра Яковлевича. «Всякий раз, как я вижу Чаадаева, например, — отмечает он, — я содрогаюсь. Какая благородная, чистая личность, и что же — в этой жизни тяжелая атмосфера северная сгибает в ничтожную жизнь маленьких прений, пустой траты себя словами о ненужном, ложной заменой истинного слова и дела». Автор «Былого и дум» вспоминал, что, несмотря на странности и слабости, озлобленность и избалованность «басманного философа», он его «всегда любил и уважал и был любим им». Но мнимое снятие Чаадаевым всех противоречий «своим высшим единством, своей вечной фата морганой, своим urbi et orbi[35]» никак не удовлетворяло Герцена, записавшего в дневнике: «Спор с Чаадаевым о католицизме и современности: при всем большом уме, при всей начитанности и ловкости в изложении и развитии своей мысли он ужасно отстал… это голос из гроба, — голос из страны смерти и уничтожения. Нам страшен этот голос. Истинного оправдания нет им, что они не понимают живого голоса современности».

Друг Герцена, Огарев, когда-то прочивший «басманного философа» на важное место в несостоявшемся журнале, теперь скучает на его журфиксах. А их общий приятель Грановский находит Чаадаева не только «отсталым», но и «погибшим». В одном из писем он, говоря о своем знакомстве с Петром Яковлевичем вскоре после своего приезда в Москву, замечает, что тот «мог бы быть по уму замечательным человеком, но его погубило самолюбие, доходящее до смешных крайностей».

Тимофей Николаевич Грановский после обучения в Петербургском и Берлинском университетах с 1839 года преподавал всеобщую историю в Московском университете. Эта история, нередко сужавшаяся в его изложении до европейской, истолковывалась молодым профессором как закономерное развитие абсолютного духа к царству свободы, правды и справедливости. Рассуждая об этапах раскрытия абсолютного духа, он говорил: «Свобода, равенство и братство — таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого нелегко. После долгой борьбы французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества». Как Белинский и Герцен, Грановский интересовался социалистическими идеями, ратовал за распространение западных начал в России с целью приближения искомого идеала, но в отличие от них разрешал неизбежно возникавшие проблемы не «реалистически», а «поэтически».

Философская позиция Грановского не должна была удовлетворять Чаадаева с противоположной стороны — из-за недостаточной «поэтичности». Деистический пантеизм, растворявший личного бога и устранявший верховную волю в истории, не согласовывался с умонастроением и логикой Чаадаева. Тем не менее, когда речь заходила о Герцене или Грановском, Петр Яковлевич, желавший иметь последователей и любивший поражать слушателей неожиданными сравнениями, называл их иной раз, возможно иронически, своими учениками, что было верным лишь отчасти.

Д. Н. Свербеев замечал, что многие второстепенные мысли Петра Яковлевича принимались с сочувствием «всеми поборниками западной гражданственности». То есть «одна мысль» Чаадаева расщеплялась, и выделялось скептическое отношение к прошлому и настоящему России. Одновременно подчеркивалась необходимость заимствовать европейские достижения для ее лучшего будущего, но — в отрыве от религиозной основы и без учета духовных изменений автора «Философических писем».

«Отсталый» и «погибший» Петр Яковлевич, конечно, видел сужение собственных мыслей у «учеников», замечал присущую и трезвому знанию «поэтичность», выражавшуюся в замкнутости близлежащими проблемами, в преобладании обличительства и отвлеченных социологических формул над конкретным показом и рассмотрением положительных начал. Проповедь прогрессивного исторического развития с помощью европейского просвещения и науки ограничивалась в своих выводах абстрактным гуманизмом и освобождением человека от всех сковывающих его доселе пут. Однако, как и у декабристов, оставался открытым вопрос о качестве духовных ценностей раскрепощенной личности, ее способности отклонить полученную свободу от естественного эгоистического русла. Западники, писал П. В. Анненков, занимались «исследованиями текущих вопросов, критикой и разбором современных явлений и не отваживались на составление чего-либо похожего на идеал гражданского существования при тех материалах, какие им давала русская и европейская жизнь».

Позднее Герцен признавался: «Наша европейская западническая партия тогда только получит место и значение общественной силы, когда овладеет темами и вопросами, пущенными в обращение славянофилами». Отсутствие внимания к органическим фактам русского прошлого, упущение которых способно привести к искаженным формам их сочетания с иными духовными традициями и установлениями, заставляло и Петра Яковлевича называть западников «поверхностными умами, вылившимися в формы, свойственные чуждому миру».

Приглядываясь к «ученикам» и не разделяя всей совокупности их воззрений, Чаадаев с еще большим вниманием следил за деятельностью их идейных противников. Славянофилы, по словам Чернышевского, принадлежали к числу «образованнейших, благороднейших и даровитейших людей в русском обществе». И те и другие, писал Герцен, воодушевлялись горячей любовью к истине и к родине, но ум их видел разные стороны явлений. Со славянофилами Петр Яковлевич находился в гораздо более тесном, хотя не менее противоречивом общении, что объясняется, помимо взаимных симпатий, определенным сходством основных категорий, в которых протекала их мысль.

8

Острота и масштабность вопросов о призвании России и Европы требовали многостороннего изучения возникавших проблем и углубления национального самосознания. Призыв Чаадаева к всецелому копированию европейского пути способствовал ускорению кристаллизации славянофильских идей. «…Явление славянофильства, — замечал позднее Белинский, — есть факт замечательный до известной степени, как протест против безусловной подражательности и как свидетельство потребности русского общества в самостоятельном развитии».

Для опровержения необходимости безусловной подражательности и обоснования возможности самостоятельного развития следовало всесторонне показать, что не все на историческом пути России было плохо, а Европы — хорошо. Сразу после «телескопской» публикации в типографии «Московского наблюдателя» набиралось опровержение, принадлежавшее, возможно, перу виднейшего славянофила Хомякова, но так и оставшееся по известным причинам в верстке.

В один из вечеров у Авдотьи Павловны Елагиной Хомяков огласил положения своей статьи «О старом и новом», представляя мнение Чаадаева и не называя его имени: «Если ничего доброго и плодотворного не существовало в прежней жизни России, то нам приходится все черпать из жизни других народов, из собственных теорий, из примеров и трудов племен просвещенных эпохи из стремлений современных». Но такова ли в действительности прежняя жизнь России? Да, рассуждал оратор, в ней есть много примеров неграмотности и взяток, вражды и междоусобиц. Но не меньше в ней и обратных примеров. В основании нашей истории, продолжал он свою мысль, нет пятен крови и завоевания, а в преданиях и традициях нет уроков несправедливости и насилия. «Эти-то лучшие инстинкты души русской, образованной и облагороженной христианством, эти-то воспоминания древности неизвестной, но живущей в нас тайно, произвели все хорошее, чем мы можем гордиться».

Вместе с тем Хомяков указывал в противоположность Чаадаеву историческую двусмысленность римской церкви. «Связанная с бытом житейским и языческим на Западе, она долго была темною и бессознательно-деятельною и сухо-практическою; потом, оторвавшись от Востока и стремясь пояснить себя, она обратилась к рационализму, утратила чистоту, заключила в себе ядовитое начало будущего падения, но овладела грубым человечеством, развила его силы вещественные и умственные и создала мир прекрасный, соблазнительный, но обреченный на гибель, мир Католицизма и Реформатства».

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

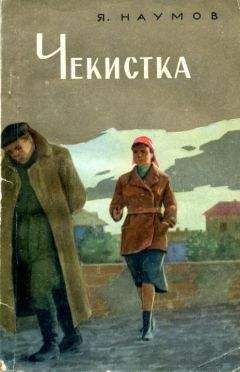

Похожие книги на "Чаадаев"

Книги похожие на "Чаадаев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Борис Тарасов - Чаадаев"

Отзывы читателей о книге "Чаадаев", комментарии и мнения людей о произведении.