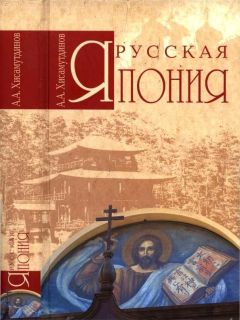

Амир Хисамутдинов - Русская Япония

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Русская Япония"

Описание и краткое содержание "Русская Япония" читать бесплатно онлайн.

Русские в Токио, Хакодате, Нагасаки, Кобе, Йокогаме… Как складывались отношения между нашей страной и Страной восходящего солнца на протяжении уже более чем двухсот лет? В основу работы положены материалы из архивов и библиотек России, Японии и США, а также мемуары, опубликованные в XIX веке. Что случилось с первым российским составом консульства? Какова причина первой неофициальной войны между Россией и Японией? Автор не исключает сложные моменты отношений между нашими странами, такие как спор вокруг «северных территорий» и побег советского резидента Ю. А. Растворова в Токио. Вы узнаете интересные факты не только об известных исторических фигурах — Е. В. Путятине, Н. Н. Муравьеве-Амурском, но и о многих незаслуженно забытых россиянах.

Выпускником семинарии был Сому Нобору, настоящее имя которого Наотака (1878–1957). Он родился на острове Намами, а вырос в южной части города Кагесима, где посещал православный храм и крестился. Он преподавал в семинарии психологию и логику, а затем работал в Военной школе и в Офицерской академии, газетах «Асахи» и «Майнити», Министерстве внутренних дел и Национальном исследовательском институте, Японском университете и университете «Васеда». Его магистерская работа «Русская и советская литература» получила премию Японской академии искусств и премию Йомиури за литературные труды. В 1946 г. он возглавил школу русского языка при соборе Николай-до. Он известен как автор биографии Н. В. Гоголя, изданной в православном молодежном органе «Комиссия», благодаря чему Япония узнала русского классика.

Архиепископ Николай и микадо Мейдзи скончались в один и тот же год. Одна эпоха закончилась, а вторая стояла у порога.

На юге Японии

Несмотря на то что русские корабли приходили в Нагасаки постоянно, а коммерсанты с российского Дальнего Востока имели устойчивое положение в Японии, здесь долго не было официального представителя Российской империи. Первым стал не профессиональный дипломат, а купец Александр Фридригович Филиппеус. Еще в юные годы романтические мечты гимназиста о неведомых странах привели его из Петербурга на далекую окраину империи. В Иркутске он поступил на службу коллежским регистратором в Главное управление Восточной Сибири. Вскоре его определили заседателем в суде, но и там он не задержался недолго — прекрасное знание языков позволило ему занять место переводчика в Российско-американской компании.

Нагасаки, Инаса. Буддистский храм Госиндзи. Фото автораТам молодой чиновник не сошелся во взглядах с начальством и перешел на работу библиотекарем в штаб командира Петропавловского порта. Недолго служил он и на новом месте, о причинах этого говорит запись в послужном списке: «А. Ф. Филиппеус по ветрености характера и привычек свободно рассуждает о действиях своего начальства и вообще обо всем, что касается до администрации…»

В конце концов, бросив службу, Филиппеус занялся коммерцией. Центром своей деятельности он сделал Нагасаки, где перекрещивались торговые пути многих стран. Здесь было проще купить товар, с которым затем можно было отправиться по дальневосточным морям. Видя, что русские в Нагасаки разрознены, а командиры судов не знают, где получить снабжение подешевле, предприниматель сделал вывод, что здесь его коммерческие способности будут востребованы. В ноябре 1868 г. он стал русским коммерческим консулом в Нагасаки. Над домом № 17 по участку Минамиямате стал развеваться русский флаг. Российское правительство было очень благодарно ему за посредничество в торговых операциях и наградило орденом Св. Станислава 2-й степени (1869). Филиппеус, кстати, пошел дальше практической деятельности, начав собирать и анализировать сведения по русско-японской торговле.

Мост «Очки» в Нагасаки. Фото автораВ начале 1869 г. дела потребовали, чтобы Александр Фридригович уехал из Нагасаки, и поэтому в марте он снял с себя обязанности русского консула. Временно их стал исполнять Д. В. Лимбрутген (J.W. Leembruggen), служащий компании «Walsh & Со.», и в это время консульство располагалось по адресу этой компании в доме № 12 на Хигасиямате. Вскоре по просьбе властей Филиппеус вернулся в Нагасаки, но на посту консула пробыл недолго: с октября 1870 г. по 1871 г.

Вспомнив опыт коммерческой деятельности Российско-американской компании, Филиппеус купил в 1870 г. пароход «Камчатка» грузоподъемностью в тысячу тонн и начал заниматься снабжением Охотского побережья. Вначале товар из Америки, Германии, Китая и Японии привозили во Владивосток, а уже оттуда судно коммерсанта, взяв на борт пассажиров и груз, развозило их по мелким бухтам и портам. Зимой, когда прекращалось плавание в северных морях, пароход Филиппеуса держал линию между Владивостоком и портами Японии. Уже в те времена бывшего библиотекаря называли «основателем русского торгового мореходства в наших водах на северо-востоке Азии». В 1885 г. предприниматель изложил свой опыт в небольшой брошюре «Записка надворного советника А. Ф. Филиппеуса о Камчатке и портах Охотского моря».

После Филиппеуса в Нагасаки несколько лет не было российского консула, и по просьбе русских властей в 1872–1874 гг. делами России, в том числе помощью русским морякам, занимался консул Германии. Российский флаг снова появился в Нагасаки в 1874 г. Первым штатным консулом стал молодой талантливый дипломат Александр Эпиктетович Оларовский. Под консульство он присмотрел дом № 5 на Минамиямате, недалеко от того места, где когда-то жил Филиппеус, в восточной части города, на горе, которая террасами спускалась к набережной.

Василий Яковлевич Костылев, назначенный на должность российского консула в Нагасаки 33-летним в 1881 г., пробыл здесь недолго, его сменил П. Румин. После него короткое время обязанности российского консула исполняли Григорий Александрович Де-Воллан (1890–1892) и Михаил Михайлович Устинов, переведенный в 1897 г. в Нагасаки из Хакодате. Одной из важных составляющих деятельности как российского, так и других иностранных консульств, была защита интересов иностранцев, проживающих в Нагасаки. Особенно это касалось экстерриториальности, сохранения иммунитета от японских законов. Возможно, иностранцам и на руку была такая привилегия, но она вовсе не означала, что они были вольны совершать преступления. Консульства крупных стран служили судами в случае уголовных и гражданских правонарушений, а консул выступал как судья. Каждое консульство в Нагасаки нанимало полицейского, чьей задачей было поддерживать порядок, арестовывать лиц, подозреваемых в преступлениях, и препровождать их в тюрьму, которая имелась в каждом консульстве.

Моряки хорошо знают, какой бедой грозит судну любой пожар, поэтому регулярные корабельные учения отрабатывают действия каждого по борьбе с огнем, доводя их до автоматизма. Выучка и отвага русских моряков не раз помогали при тушении пожаров в Японии. В этой стране, где большинство построек сооружалось из дерева, а техника тушения огня была очень примитивной, пожары превращали в пепелища не только маленькие селения, но и большие города. Еще в 1858 г. моряки с «Аскольда» продемонстрировали японцам слаженные и умелые действия при тушении пожара в Десиме. И вот 25 января 1874 г. экипаж корвета «Богатырь» под командованием капитана 2-го ранга Д. П. Шафрова еще раз доказал, что в борьбе с огнем русским морякам нет равных.

Нагасаки. Справа — Христина Ричардовна Щербинина. Из архива Л. Яшковой (Токио)Казалось, что огонь нельзя остановить. Домишки лепились друг к другу, и пламя мгновенно охватывало все новые и новые строения. Огонь перелетал даже через узкие улицы. Легкие жилища нагасакцев пожирались пламенем одно за другим. Люди уже перестали бороться с пожаром и просто бежали, чтобы спасти жизнь. Естественной преградой для огня был канал с переброшенным через него мостом. Командир «Богатыря» сразу понял это и расставил матросов на подступах к мосту. Казалось, люди вот-вот дрогнут перед натиском огня, но моряки отважно стояли на месте, понимая, что если они отступят, то город перестанет существовать. И люди выдержали… Губернатор Нагасаки в знак благодарности прислал на борт «Богатыря» бочонок саке и 500 яиц. Командир Шафров, правда, отказался принять дар и попросил от имени экипажа передать его тем горожанам, которые больше всего пострадали от пожара.

Этим происшествием не закончились приключения моряков с «Богатыря». Им довелось принять участие и в международном конфликте, выступив в роли защитника интересов Японского государства, когда в конце января 1874 г. в г. Сага провинции Хизек (о. Кюсю) произошли большие волнения. Местный гарнизон, будучи не в силах оказать сопротивление, разбежался. В ночь с 8 на 9 февраля 1874 г. на «Богатырь», уже готовый к выходу в море, прибыл германский консул. Он сообщил капитану, что около пяти тысяч восставших находятся в 17 милях от города, и попросил оказать помощь, высадив на берег десант. Д. П. Шафров согласился и даже предложил принять на борт иностранных жителей Нагасаки. «Кронштадтский вестник» по этому поводу писал: «Переходя к плаванию наших судов за границей, мы опять напомним уже сообщенную нами депешу о беспорядках, вспыхнувших в Японии, причем, как уже известно нашим читателям, русский 8-ми пушечный фрегат «Богатырь» принял на себя в Нагасаки охрану телеграфной станции большого северного телеграфного Общества Сибирско-Японского телеграфа».

Стенд с картой русских достопримечательностей в Нагасаки. Фото автораНа другое утро командир «Богатыря» под видом учений высадил на берег десант. Русские моряки строем прошли до Немецкого консульства, а потом вернулись на корабль. В течение нескольких дней положение оставалось критическим, и губернатор Нагасаки попросил русских моряков взять на сохранение городскую казну с 40 тыс. долларов. В случае опасности он собирался и сам укрыться на «Богатыре». Через некоторое время из Шанхая подошли английские канонерские лодки, а также американский и японский корветы, а японский военный гарнизон увеличился на полтысячи солдат: дополнительно сюда были посланы силы из Осаки, Токио и Фукуоки. Только 25 февраля, когда капитан «Богатыря» получил известие, что восстание подавлено, судно вышло в море.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Русская Япония"

Книги похожие на "Русская Япония" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Амир Хисамутдинов - Русская Япония"

Отзывы читателей о книге "Русская Япония", комментарии и мнения людей о произведении.