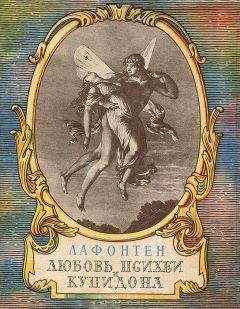

Жан де Лафонтен - Любовь Психеи и Купидона

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.

Описание книги "Любовь Психеи и Купидона"

Описание и краткое содержание "Любовь Психеи и Купидона" читать бесплатно онлайн.

Писательской славой Жан де Лафонтен — поэт, драматург, член Французской академии — прежде всего обязан своим знаменитым «Басням» и озорным «Сказкам и рассказам в стихах». Мастерству Лафонтена свойственны смелая игра воображения, остроумие, фривольность выражения, творческая раскованность. Данью галантной литературе стало прозаическое произведение Лафонтена — повесть «Любовь Психеи и Купидона». Сказочная история о прекрасной девушке Психее и капризном взбалмошном боге любви Купидоне — оригинальная творческая переработка известной сказки Апулея об Амуре и Психее из его романа «Золотой осел».

Прозаическая часть повести переведена А.А.Смирновым, стихи переведены Н.Я.Рыковой.

Вольтер восхищался сказками Лафонтена и подражал им. Высоко ценил эти сказки Пушкин, причислявший их наряду с «Неистовым Роландом» Ариосто, «Орлеанской девственницей» Вольтера и «Дон Жуаном» Байрона к шедеврам западноевропейской «шутливой поэзии». Именно на сказки Лафонтена Пушкин ссылался, защищая «шутливую поэзию», и в частности своего «Графа Нулина», от упреков в непристойности. Говоря о зависимости литературы времени Людовика XIV от королевского двора, Пушкин отметил: «Были исключения: бедный дворянин Лафонтен (несмотря на господствующую набожность) печатал в Голландии свои веселые сказки о монахинях… Зато Лафонтен умер без пенсии».

Еще большую славу, чем «Сказками», заслужил Лафонтен своими сборниками басен. Так же как и в «Сказках», подавляющее большинство их сюжетов и тем заимствованы; в данном случае источниками послужили античные баснописцы Эзоп, Бабрий, Федр и другие. Не следует думать, что Лафонтен обладал очень значительной классической эрудицией, да ему этого и не нужно было: подобно всем своим образованным современникам, он был хорошо знаком с вышедшей в 1610 году «Эзоповой мифологией» (Mythologia Aesopica) Невеле, куда входили, кроме трехсот басен Эзопа, также произведения Бабрия, Федра, Авения, Абстемия и некого анонимного баснописца. Отсюда Лафонтен и черпал сюжетную канву своих стихотворных рассказов о животных и людях — рассказов, одновременно лукавых и назидательных. Так же как в «Сказках», Лафонтен сам ничего не придумывал, но тем не менее он оказался не переводчиком или «переработчиком», а вполне оригинальным создателем новых и своеобразных произведений. Античная басня была кратким рассказом, потребным писателю-моралисту как пример, как иллюстрация нравоучительной сентенции. В стихотворных новеллах, которые Лафонтен создал из этого материала, тоже была мораль, и новелла как бы писалась для подтверждения этой морали. Но именно «как бы». Ибо Лафонтен все передвинул и переосмыслил. У него главное — это рассказ, повествование, полное жизни и движения, действий, чувств и речей, в которых проявляются в то же время резко очерченные характеры персонажей, острая наблюдательность поэта, хорошо знающего, ясно понимающего и проницательно судящего действительность своей эпохи. Характеры и ситуации в баснях Лафонтена так же обобщены, как в комедии его времени: в них отражаются общие нормы человеческой психологии и поведения, которые с точки зрения поэта и его читателей могут быть и должны быть действительными, обязательными, вне зависимости от конкретных обстоятельств времени и места. И все же, несмотря на это сознательное стремление к отвлеченности, Лафонтен, разумеется, — человек своей эпохи: характеры и ситуации его басен, так же как характеры и ситуации в комедии его времени, передают «обстоятельства времени и места», реальную Францию XVII столетия — «город и двор». Мораль просто вытекает из рассказа, она дана в нем самом, и поэт мог бы обойтись без нее, то есть она могла бы оставаться неформулированной. Моралистические сентенции в конце или в начале Лафонтеновой басни — чистая дань особенности жанра, прием, подчеркивающий связь с античной традицией и отчасти рассчитанный на критиков-моралистов и воспитателей молодежи.

Первая книга басен вышла в 1668 году. В следующем, 1669 году, Лафонтен выпустил одно из лучших своих произведений — прозаическую повесть с обильными стихотворными вставками — «Любовь Психеи и Купидона».

По обыкновению своему Лафонтен и здесь не выдумывает сюжета, а — заимствует его из литературы минувших веков. В данном случае он обращается к античности: источник «Любви Психеи и Купидона» — сказка, которую Апулей включил в свои «Метаморфозы» («Золотой осел») и которая затем обрела самостоятельное существование: ее переводили, издавали, обрабатывали независимо от «Метаморфоз», и она легко поддавалась этому, ибо у Апулея сказка об «Амуре и Психее» является в полном смысле слова «вставным» рассказом. Само собой разумеется, от сказки Апулея в повести Лафонтена остался один остов сюжета: французский писатель пересказал историю Амура и Психеи по-своему, развил ее, расширил, словом, переработал настолько, что она стала совершенно самостоятельным и очень своеобразным произведением, занимающим достойное место во французской и мировой литературе.

Впрочем, сказка, которую у Апулея старушка рассказывает благородной девице, захваченной в плен разбойниками, тоже не была сочинена автором «Метаморфоз». Задолго до него она входила в устную традицию античных сказочников и у древних существовала, по-видимому, именно как сказка, а не как миф, ибо, так ее расценивает сам Апулей. Возможно, что он был первым, кто записал и обработал этот рассказ, во всяком случае других обработок мы не знаем, — для нас он первый и единственный.

Для современной фольклористики сюжет Амура и Психеи — только вариант распространеннейшего на всем земном шаре типа волшебной сказки о любви и браке между существом земным и смертным и существам потусторонним, явившимся из другого мира, о нарушении смертным супругом запрета, связанного с этим браком, о разлуке между любовниками-супругами и о новом их соединении после испытаний, выпавших на долю нарушителя запрета. Литература по фольклорному сюжету Амура и Психеи огромна, классификация разнообразных вариантов его исключительно подробна и обстоятельна. «Амур и Психея» имеют в фольклоре и в литературе большое количество версий и вариантов, более или менее отличающихся от нашего. Из них многие почти столь же поэтичны и знамениты: это русская сказка «Аленький цветочек», французская— «Красавица и чудовище», норвежская — «На восток от Солнца, на запад от Луны», легенда о Лоэнгрине, если говорить о вариантах более близких; к версиям более отдаленным можно отнести сказание о Мелюзине, «Сказку о Гасане из Басры» («Тысяча и одна ночь»), где герои меняются ролями и земной муж теряет и ищет «потустороннюю» супругу.

Все сюжетные перипетии рассказа Апулея — Лафонтена присутствуют в качестве традиционных сказочных мотивов в любых других вариантах: тут и выдача девушки замуж за чудовище, и пребывание в волшебном дворце, и нарушение запрета видеть супруга либо рассказывать о нем, и пагубное вмешательство родственников, и служба у злой волшебницы-свекрови, и волшебные помощники в испытаниях, и нисхождение в царство смерти, и, наконец, воссоединение с супругом-любовником.

Но Апулеевская обработка сюжета — не просто народная сказка: это литературное произведение, которое сохранило народно-сказочный остов, но в еще большей степени несет на себе печать индивидуального стиля своего создателя. Апулей, а за ним и Лафонтен бережно сохранили в своих рассказах все «волшебное», и оно стало для них источником высокой и утонченной эмоционально-насыщенной поэтичности. Сейчас мы знаем, что различные мотивы любого волшебного сюжета отражают порой глубокую древность — первобытные, дикие, часто жестокие обряды и суеверия, реально бытовавшее сознание, темное и дремучее, но уже пытавшееся объяснить объективный мир и оказать на него воздействие. Обе истории, так изящно рассказанные Апулеем и Лафонтеном, представляют собой произведения двух культурных эпох, далеко ушедших от какой бы то ни было первобытности, хотя и сквозь их изысканную ткань проступают смутные контуры древних отношений и верований, послуживших их исторической, если можно так выразиться, основой. Однако в эпохи, более близкие к нам, для тех, кто рассказывал и слушал волшебные сказки, важны были не пережитки глубокой старины, а благородство, мужество, верность, решительность, находчивость положительных героев, их победа над темными силами, важны были те мотивы, которые отражали современную рассказчику и слушателю обстановку и давали им возможность судить окружающую их действительность. Поэтичность народной волшебной сказки и подлинный источник этой поэтичности — ее общечеловеческое эмоциональное содержание, возникающее из сплава реальности и фантастики: данного в действительной жизни и чаемого. Но то же самое относится и к любой литературной обработке фольклорного материала, если она претендует на сохранение сказочности.

Вопрос об источниках Апулеевой сказки тоже имеет обильную литературу, однако в ней речь идет исключительно о более или менее вероятных гипотезах, ибо от античности до нас не дошло ничего, кроме рассказа, содержащегося в «Метаморфозах». Из обстоятельной сводки всех имеющихся на этот счет суждений, сделанной шведским исследователем Сваном[80] следует, что наиболее общепринятым является мнение, согласно которому Апулей (или его непосредственный литературный источник, если такой был) сочетал элементы народной сказки с данными мифа (возможно существовавшего, но конкретно не засвидетельствованного) об Эросе и Психее, в частности ввел в сказку мифологические имена и много бытовых подробностей. Вопрос о том, принадлежит ли самому Апулею аллегоризация истории Амура и Психеи или эта аллегоризация старше его, тоже остается открытым. Несомненно, однако, что уже во времена Апулея сказку стали толковать аллегорически. Может быть, и он сам имел в виду возможность такого толкования. Во всяком случае единственным образом и источником для средневековых, ренессансных и позднейших подражателей и переводчиков сказки об Амуре и Психее были «Метаморфозы»: ведь не кто иной, как Апулей, оставил нам повесть о страданиях и скитаниях Души (Psyche), ищущей Божества Любви, истязуемой Заботой и Унынием, сходящей в обитель смерти, засыпающей (умирающей) от зелья, принесенного из этой обители, соединяющейся с Божествам Любви на небесах, обретающей бессмертие и рождающей от своего супруга Наслаждение.

Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.

Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!

Похожие книги на "Любовь Психеи и Купидона"

Книги похожие на "Любовь Психеи и Купидона" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Отзывы о "Жан де Лафонтен - Любовь Психеи и Купидона"

Отзывы читателей о книге "Любовь Психеи и Купидона", комментарии и мнения людей о произведении.